「仕事を辞めたいと思っているが、なかなか決心がつかない」、「本当に辞めていいかの判断がつかない」など、仕事を辞めたいと思っても、いざ辞めるとなると躊躇する方も多いと思います。

そこで本記事では、仕事を辞めたいと思ったときにあなたがやるべきこと、仕事を辞めても良い理由と辞めるべきではない理由について解説します。また、もし、辞めると決めた場合、スムーズに辞めるにはどのようにすれば良いのかについても詳しく紹介します。

【関連記事】「転職のタイミングは何月がベスト?年齢・状況別の見極めポイントも解説」

【関連記事】「「転職での年収アップの相場は?交渉のポイントや年収アップしやすい人の特徴を解説」

「もしかしたら仕事頑張りすぎ!? 」... そんな方へ

\無料・登録不要/

『仕事どうする!? 診断』を受ける>

1.ほとんどの人が仕事を辞めたいと思ったことがある

CANVAS編集部では2025年10月2日~10月25日、インターネットアンケート調査を実施しました。まず、「仕事を辞めたいと思ったことはありますか?」との質問には、回答があった74人中73人が「仕事を辞めたいと思ったことがある」と回答。ほとんどの人が「仕事を辞めたい」と思ったことがあると判明しました。

1.1.仕事を辞めたい理由は?

1.1.1.TOPは「疲れた」、2位「人間関係」(44人)、3位「仕事内容」

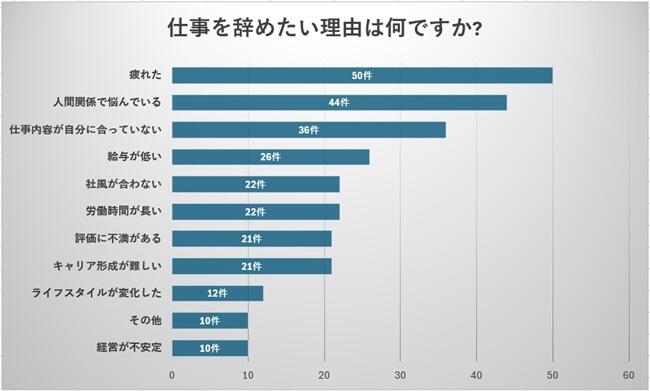

では、仕事を辞めたいと思う理由はどんなものなのでしょうか。上記の調査ではさらに、仕事を辞めたいと思ったことがある人に、「仕事を辞めたい理由」について聞きました(複数回答、以下のグラフを参照)。

(調査方法/CANVAS閲覧ユーザーを対処にインターネット調査)

(実施期間/2025年10月2日~10月25日、回答者数73名、回答数274件)

仕事を辞めたい理由の第1位は「疲れた」(50人)、第2位が「人間関係で悩んでいる」(44人)、第3位が「仕事内容が自分に合っていない」(36人)であることが明らかになりました。さらに、第4位以下は「給与が低い」(26人)、「社風が合わない」(22人)、「労働時間が長い」(22人)、「評価に不満がある」(21人)、「キャリア形成が難しい」(21人)といった理由が続きました。

1.1.2.マイナビのアンケート調査でも同様の傾向

また、マイナビが2024年に転職した20代~50代の正社員を対象に実施したマイナビのアンケート調査では以下のようになっています(単一回答)。

| ランク | 転職理由(単一回答)(※()内は回答者の割合) |

|---|---|

| 1位 | 給与が低かった(12.1%) |

| 2位 | 職場の人間関係が悪かった(9.2%) |

| 3位 | 仕事内容に不満があった(6.3%) |

| 4位 | 会社の将来性、安定性に不安があった(6.2%) |

| 5位 | 休日や残業時間などの待遇に不満があった(5.8%) |

| 6位 | 会社倒産やリストラ・ハラスメント等の非自発的理由があった(5.0%) |

参考:マイナビキャリアリサーチLab|転職動向調査2025年版(2024年実績)

(調査方法/正社員として働いている20代~50代の男女のうち、2024年に転職した人を対象にインターネット調査)

(実施期間/スクリーニング調査2024年12月16日~12月19日、本調査:12月18日~12月25日、回答数1,500名)

マイナビの転職動向調査2025年版では、転職理由の1位は2024年版の調査と同様、「給与が低かった」でしたが、回答者の割合は20224年版(11.5%)よりも増加しました。物価上昇がますます進む一方、賃上げが追いついておらず実質賃金の減少が続いている(2025年12月現在)ことなどを背景に、生活が苦しくなっている人が増えている可能性をうかがわせる結果となっています。

続いて、「職場の人間関係が悪かった」が9.2%で2位となり、「給与が低かった」「職場の人間関係が悪かった」の2つが転職の2大要因となっていることが分かります。

また、3位が「仕事内容に不満があった」(6.3%)、4位が「会社の将来性、安定性に不安があった」(6.2%)とほぼ同様の割合となりました。「キャリアアップをしたい」「もっとスキルをつけたい」など、比較的ポジティブな理由で転職活動を開始する人がいる一方で、会社の経営状況が悪化もしくは悪化する事が予測されるという、より社会的で差し迫った事情から転職活動を始めざるを得なくなった人がほぼ同じ割合で存在することを示しています。

5位は「休日や残業時間などの待遇に不満があった」(5.8%)、6位は「会社倒産やリストラ・ハラスメント等の非自発的理由があった」(5.0%)となりました。

「会社倒産やリストラ・ハラスメント等の非自発的理由があった」は、4位の「会社の将来性、安定性に不安があった」と同じく、自分の努力だけでは解決が難しい問題による転職といえます。後ほど詳しくご説明しますが、転職したくなる理由は、「自分で解決できる事」と「自分で解決できないもの」の大きく二つに分類できます。

上位の転職理由に「自分では解決できない悩み」が複数ランクインしている事実は、「転職するのは甘えではないか」との見方を覆すのに十分だといえるでしょう。

1.2.「人間関係」がつらくて仕事を辞めたくなる人が多い理由

上記ランキングで転職理由の2位となった「人間関係」が原因で会社を辞めたいと考える人が多いのはなぜでしょうか。背景の一つとして挙げられるのは、仕事環境、特に一緒に仕事をする人を自分で選べないからです。特に、「上司を選ぶことができない」というのは、「仕事を辞めたい」と思う大きな要因となっているようです。

1.2.1.「上司」の"理不尽"な言動が「仕事辞めたい」に大きく影響

冒頭でご紹介したCANVASの独自調査では、「どんな時に、仕事を辞めたいと思いましたか?」(自由回答)との質問に対して、回答のあった74人のうち19人、割合でいうと25.6%の人が「上司(または先輩)」が関わっている(と思われる)言動を「仕事を辞めたい理由」として挙げていました。さらにその言動が「理不尽」なものであると回答した人も多く、上司の""理不尽"な言動が「仕事辞めたい」という思いに大きく影響していることが分かりました。

(※「怒鳴る」「叱責」「評価」「仕事を振る」などの行為は上司か先輩、特に上司によるものが多いと推測として以下挙げています)

以下がその回答となります。

- 理不尽に怒鳴られた時

- 上司から理不尽な叱責がある時や同僚から辞めればと言われるとき

- 理不尽な理由で怒られたとき

- 意味不明な原因で叱責されたとき

- 仕事をしない人が評価された時

- 悪いことしてないのに上司から怒られる

- 上司に余裕がなくなっている 相談しづらい

- わからない仕事を振られたときや、叱責がきつい

- 上司が自己保身に走った時

- 正当な評価がされない

- 仕事を失敗したり、遅いと怒られた時

- 上司が嫌い

- ミスを直しても殴られた時

- 上司の指示がよくわからない時や周りに比べてできていないと思う時

- 上司の暴力行為を見た時

- 上司に責められた時

上記のような上司や先輩への不満のほかにも、「仕事がなく、手伝えることを聞いても返答すらなかった時」「居場所がなくなった時」「他社員がするべき役割を私に押し付けた挙句、実務者は私ではなく他社員に設定され、私の評価はゼロ点だと判明した時」「後輩に冷たくされた時」「悪口や陰口が聞こえる」など、職場の人間関係が原因で「仕事を辞めたい」と思うとの回答が数多くみられました。

人間関係以外の「仕事を貯めたい理由」としては、「仕事がつまらない」「仕事が減り、スキルアップが見込めない」などの仕事内容や、「仕事が終わって帰れるはずが次の仕事が来て残業になる」「残業が長く、疲れが抜けない時」など休日や残業時間などの待遇への不満などが挙げられましたが、以下のような回答をみると、やはり上司をはじめとする人間関係が良いか悪いかが「仕事辞めよう」と思う最終的な判断材料になっているケースも多いのかもしれません。

【関連記事】「仕事を辞める主な理由は?円満退職するための伝え方と必要な準備、注意点を解説」

1.2.2.成果主義の普及で「上司」の影響は評価を通して収入も左右

学生時代までは、付き合う友達やサークルなどは自由に選ぶ事ができたかと思います。つまり、環境、特に人間関係についての自由度が高かったのです。

しかし、社会人になると、自分の周りの上司や同僚を自分で選ぶ事はできません。いくら合わない人でも付き合っていかざるを得ないのです。さらに、給与などの待遇に関しても、多くの企業で成果主義が定着した今でも直属の上司による評価の比重は高いため、恣意的な評価が収入を左右するケースも多く見られます。

仕事を辞めたくなる人が絶えないのは、このように一緒に仕事をする人、特に上司を自分で選べない事が原因である場合が多いと考えられます。「職場の人間関係」が転職をした理由のランキングで上位になっているのも、こうした事情によるものなのです。

【関連記事】「仕事の辞め時っていつ?辞める前に確認すること、見極めるポイントを紹介」

【関連記事】「「会社の人間関係が辛い...」仕事を辞めたいときの対処法」

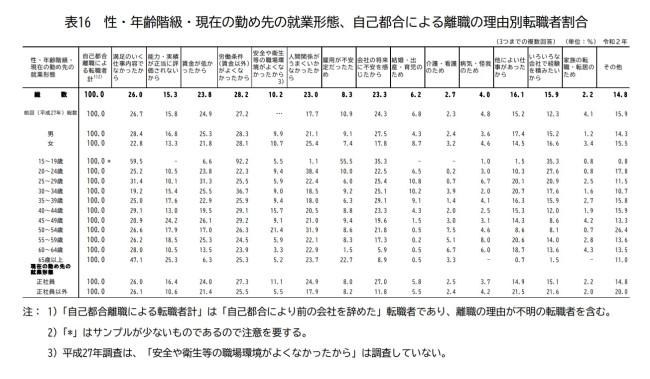

1.3.20代後半は特に「仕事内容」「給料の低さ」に不満

また、厚生労働省の「令和2年転職者実態調査」における「自己都合」による離職理由(3つまでの複数回答)を見ても、「労働条件(賃金以外)」がよくなかったから」が28.8%で最も高く、次いで「満足のいく仕事内容でなかったから」が26.0%、「賃金が低かったから」が23.8%となっており、上記のランキング同様、労働条件や仕事内容、給料の低さなど「自分で解決できないもの」が原因となって転職している人が多いことが分かる結果となっています。

さらにこのデータを年齢階級別に見ると、25~29歳では、「満足のいく仕事内容でなかったから」の割合が最も高く31.4%、僅差で「賃金が低かったから」が31.3%と続いています。特に20代後半の若手社会人においては、キャリアアップ・スキルアップ志向を満たせない不満や給料がなかなか上がらない状況が転職理由になっていると推測できます。

【画像出典】厚生労働省「令和2年転職者実態調査」離職理由

【関連記事】「今よりも年収を上げたい!年収アップのための転職準備と企業の選び方」

1.4.30代・40代は「労働条件」「評価の低さ」に不満

上記の表から30代・40代の結果を見てみると、20代に比べて「賃金以外の労働条件がよくなかったから」「能力・実績が正当に評価されないから」という理由が多くなっています。30代・40代は結婚して家庭を持つ人が増える世代であり、家族の将来や自分のスキルアップについて、より真剣に悩む時期でもあります。

また、責任ある仕事を任されるようになり、仕事へのストレスが増していくのもこの年代です。そのため、「この先もこの会社で働き続けていいのか」「もっと評価されていいのではないか」と考える人が多くなり、それが転職に繋がっていくと想像できます。

【関連記事】「30代で仕事を「辞めたい」「疲れた」と感じたら...対処法や確認すべきポイントを紹介」

1.5.自分では解決できない悩みがモチベーション低下やストレスの原因に

社会を取り巻く経済的な要因も転職を考えざるを得なくなる大きな理由の一つとなっています。東京商工リサーチが2024年7月5日に発表した『2024年上半期(1-6月) 「物価高」倒産状況』によると、2024年上半期(1-6月)の「物価高」に起因した倒産は374件(前年同期比23.4%増)発生しており、前年(303件)の1.2倍と増加傾向が続いています。

産業別の最多は製造業の91件(前年同期比19.7%増)、次いで建設業83件(同38.3%増)、運輸業74件(同48.0%増)の順となっています。

東京商工リサーチは、「円安による資材や燃料、エネルギーなどの価格上昇が続くが、下請けを中心とした中小企業は上昇分の価格転嫁が難しいことを示している」と分析しています。

その上で、「経済活動が平時に戻るなか、売上増で仕入が増加するが、物価上昇が企業の資金需要を押し上げている。また、コロナ禍支援の副作用で過剰債務を抱え、新たな資金調達が難しい企業も少なくない。物価高だけでなく、人件費や借入返済などで資金負担は増しており、金融機関は財務だけでなく、企業の将来性を見極め、企業の実情に見合った支援が求められる」(東京商工リサーチ)としてます。

物価高による企業経営への悪影響は、「会社の将来性、安定性に不安があった」「会社倒産やリストラ・ハラスメント等の非自発的理由があった」などの転職理由に繋がっている可能性が高いと推測されます。

●「人間関係」...人間関係が悪く、仕事上の疑問があっても上司や同僚に聞きづらい。

●「給料の低さ」...ベースアップは当然のようになく、定期昇給も毎年1,000円あればいいほう。

●「仕事内容」...旧態依然としたビジネスモデルでスキルアップできる見込みがない。

●「会社の業績」...コロナ禍や物価高・原材料高などで会社が打撃を受け会社の将来に不安がある。

これらのような自分では解決が難しい問題を抱えたまま仕事を続けていると、モチベーションが低下したりストレスを強く感じたりするようになってしまいます。

【関連記事】「「今すぐ仕事辞めたい」と思ったときにするべきこと|即日退職は可能?」

【関連記事】「業績悪化は転職理由になる?|正しい伝え方とコロナ禍に言及する際の注意点」

1.6.誰にでも「仕事を辞めたい」と思う瞬間がある

上記のような深刻な問題を抱えている場合はもちろんですが、このような問題がなくても、社会人生活を続けていれば誰にでも「仕事を辞めたい」、「会社がつらい」と思う瞬間があります。特に、以下のようなときにそう思う場合が多いようです。

●日曜日の夜、または連休の最終日の夜

●月曜日、連休明けの最初の日

●嫌な事があったり、仕事で失敗したりした翌日の朝

●仕事が立て込んで、特に疲れたと感じる日

●理不尽なことで上司に叱責された、または多くの同僚の面前で叱責されたとき

●自分の責任ではないことを自分の責任にされたとき

これらはほんの一例ですが、誰にでも、ある意味で「魔の時間」というものは存在しますし、それが突然身に降りかかってくる場合があります。

【関連記事】「仕事を辞める主な理由は?円満に会社を辞めるための退職理由の伝え方」

【関連記事】「【転職する勇気が出ないとき】最新データと5つの対処法で一歩を踏み出そう」

はじめて転職する場合の7つのポイントを確認する。

2回目以降の転職で気を付けるべきポイントを確認する。

2.仕事を辞めたくなったらまず行うべきこと3選

「仕事を辞めたい」という気持ちが湧き上がってきても、今の仕事を安易に辞めない方が良いことは、皆さんも分かっていらっしゃるかと思います。というのも、実際に仕事を辞めたいと思っている時は、気分が落ち込んだり、冷静とはいいがたい心理状況に陥ったりしていることが多いからです。

さらに、新型コロナウイルス感染拡大の影響に加え、円安や物価高で日本経済全体に不透明感が漂う中、転職市場全体が冷え込んでしまうのではないかと心配する方もいます。そこで、「仕事を辞めたい!」と強く思っている時に、まずやってほしいことを以下で紹介します。

2.1.なぜ辞めたいのかを書き出す

前述の通り、今の仕事を辞めたいと思っている場合は、冷静な気分ではないことが多いものです。そのため、まずは自分の気持ちを整理するために、職場で何がつらかったり、何が不満だったりするかを書き出してみましょう。

ノートや紙にボールペンや鉛筆で書き出してもいいですし、今はスマートフォンがありますから、スマートフォンのメモ機能を使って、思いついたことをランダムに書き留めておくのもおすすめです。

2.2.特に嫌な事や不満な事の順に並べる

紙やスマートフォンに書き出した仕事を辞めたい理由を、特に嫌な事や不満な事の順に並べてみましょう。そうすれば、本当に嫌な事や不満な事が何なのか、頭が整理されてきます。

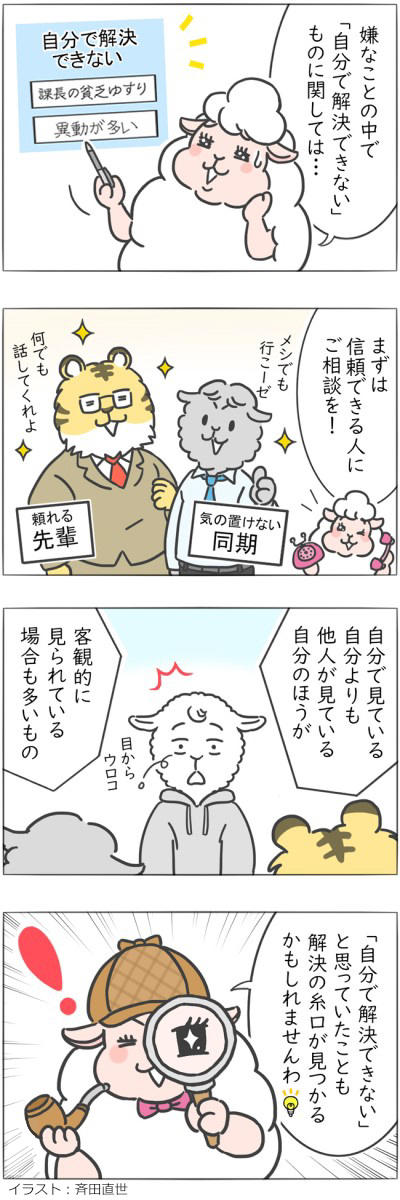

2.3.自分で解決できる事と、そうでないことを分ける

そうして頭が整理されてくれば、冷静に物事が考えられるようになります。そこで次は、嫌な事や不満な事を、「自分で解決できる事」と「自分で解決できないもの」に分類してみましょう。たとえば、「自分で解決できる事」は「A」、「自分で解決できないもの」は「B」と分類してみます。

嫌な事や不満な事のうち、「自分で解決できる事」が多かったり、嫌な事や不満な事リストの上位にきていたりする場合と、「自分で解決できないもの」が多かったり、嫌な事・不満な事リストの上位にきていたりする場合とでは、対処法が異なります。

【関連記事】「【仕事をすぐ辞めてしまう】辞める人の特徴とどうしても辞めたい時の対処法」

3.嫌な事・不満な事の内容によって取るべき行動は変わる

実は、上記で紹介した「嫌な事や不満な事の書き出しと分類」は、いわゆる「自己分析」にあたります。今の仕事を自分はどう思っているのか、問題がある場合、それは自分で解決できるものなのか、そうではないかが客観的に分析できたのです。

分析ができたら、次はいよいよ問題解決のための行動に移ります。その際、解決したい問題の内容によって取るべき行動が変わってきます。

3.1.スキルが足りていない場合は努力する

嫌な事や不満な事を書き出してみて、「自分で解決できる事」のうち、明らかに自分の能力不足の場合は、まずは努力してみることです。

現在はネット上でも無料で勉強できる教材は数多くありますし、スキルを向上させれば、今の仕事にも当然役立ちます。もし転職した場合でも、履歴書などに書いて自分をアピールする事もできます。特に年齢が若い場合には、スキルアップによって自分を変えようとすることは、長い目でみても大いに役立つはずです。

【関連記事】「【漫画】メリー先輩のお仕事お悩み相談室(7)--仕事を辞めたい時の処方箋2」

【関連記事】「社会人におすすめの資格16選! キャリアアップや若いうちに取るべき資格を紹介」

3.2.「自分で解決できないもの」は信頼できる人に相談する

問題のうち「自分で解決できないもの」は、自分で抱え込まずに、まずは信頼できる人に相談してみましょう。客観的な目で見てもらうことで、気付けることもあるからです。信頼できる人に相談することで、「自分で解決できない」と思っていたことも、解決できる糸口が見つかるかもしれません。

【関連記事】「【漫画】メリー先輩のお仕事お悩み相談室(8)--仕事を辞めたい時の処方箋3」

3.3.相談する人がいない場合はインターネット上で『診断』を受ける

「仕事を辞めたい」と思うほどの悩みに関しては、周囲の人などに相談しづらいものもあるかと思います。そうした場合は今の自分の状況を客観的に把握し解決の糸口を探るためにも、インターネット上の「診断コンテンツ」を活用してみるのも一つの方法です。

例えば、マイナビ転職エージェントの『仕事どうする?!診断』もおすすめです。現在のあなたの状況に関する8つの質問に答えるだけで、今の仕事にどう向き合えばいいのか、具体的にどんな行動をとると良いのかヒントを得られます。所要時間も約30秒と短いので、「仕事を辞めるべきか迷っている...」といった悩みを抱える方はぜひご活用ください。

3.4.退職ではなく部署異動で環境を変える

今の会社を辞めてしまうのではなく、部署異動を願い出て環境を変えるという選択肢もあります。仕事内容が自分に合っていないと感じる場合、他の部署で自分に合いそうな仕事ややりたい仕事がないか考えてみましょう。

また、「今の部署の人間関係が悪い」「仕事量や残業が多い」「プライベートとのバランスが取りにくい」といった問題も、異動して仕事内容が変わることで解決できることもあります。部署異動が可能な時期が決まっていたり、異動条件があったりしてすぐに異動できない場合もあるかもしれませんが、仕事を辞めるリスクがないのでおすすめの方法の1つです。

【関連記事】「人事異動は何のため?目的やフロー、拒否できるケースを徹底解説!」

3.5.疲れたと感じる場合は休暇を取ってみる

身体的・精神的に「疲れた」と感じる場合は、ひとまず休暇を取ってみることでストレスから解放され、心身の健康やモチベーションを取り戻せるかもしれません。

たとえば、「残業続きで疲れが取れない」「仕事が忙しくて家庭のことがおろそかになっている」「仕事にプレッシャーを感じている」などの理由から仕事を辞めたいという気持ちが生まれている場合、一旦仕事から離れることができれば解決することもあります。

無理をして仕事を続けると健康に重大な問題が生じる可能性もありますので、有給休暇などを利用して休息の時間を作りましょう。場合によっては、ある程度の期間休職をする方法も考えられます。

3.6.仕事に対して気負い過ぎないようにする

責任感の強い人や完璧主義の人は、必要以上に頑張ってしまったり、上手くいかなかったときに自分を責めすぎてしまう傾向があります。責任感を持って仕事をすることや大きな成果を達成しようとすることは良いことですが、その気持ちが強すぎるとそれがストレスになり、仕事を辞めたいという気持ちに繋がってしまいます。

こういった傾向が自分にあると感じる方は、理想を高く掲げすぎないようにして、理想を実現できなくても自分や周囲を許せるような心のゆとりを持つように意識してみましょう。「常に全力ではなく7、8割くらいの力でやってみる」「できなかったことではなく、できたことに注目して評価する」といった取り組み方に変えると、自分が抱える心身の負担も軽くなるかもしれません。

3.7.どうしても「自分で解決できない」ものが多い場合

信頼できる人に相談しても、「どうしても自分で解決できない」と思えることの比重が高い場合は、転職なども視野にいれた行動が必要になってきます。しかし、十分に自己分析できていないと、転職は失敗に終わる可能性も高くなります。

【関連記事】「自己分析の徹底ガイド!転職活動に役立つ「自己分析」のやり方やポイント」

また、さまざまな事情から信頼できる人にも相談できなかったり、どうしても解決できない問題があったりして、仕事を辞めたいと思っていても今仕事を辞めるのは難しいと感じたりしている方もいらっしゃると思います。例えば、以下のような事情や思いを持たれている方々です。

●入社からまだ日が浅く、仕事を教えてくれた上司に申し訳ない。

●せっかく新卒で無事に就職して親も喜んでくれたのに、辞めたいとは言い出せない。

●会社の経営状態について危ないと感じているが、親や上司には相談しにくい。

●子供がまだ小さくて簡単には辞められない。

●転職先で活かせるスキルをまだ持っていない。

●転職した事がなく、どうしていいか分からない。

●転職先がリモートワークなど新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮した勤務態勢をとれているか不安。

こうした事情や思いを抱えている方々に対して、自己分析から履歴書・職務経歴書の書き方、将来をみすえたキャリアに関する相談など、力になってくれるのが転職エージェントのアドバイザーです。

就職活動で利用したことのある就職活動サイト「マイナビ」を運営する株式会社マイナビの転職エージェントサービス「マイナビ転職エージェント」なら、利用料は無料で、かつさまざまな職種に特化した専門アドバイザーが多数在籍していますので、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。

【関連記事】「退職を考えている時は誰に相談すると良い? 相談する相手や注意点を紹介」

【関連記事】転職エージェントサービスを利用した場合の流れ

【関連記事】マイナビ転職との違い

【関連記事】「マイナビ転職エージェント」のご利用方法はこちら

4.仕事を辞めても良い理由

会社を辞めたい理由は数多くありますが、本当に会社を辞めて良い理由や「こういう場合は、会社を辞めて良い」という判断ポイントが存在します。

石の上にも3年という言葉もありますが、理由や状況によっては、辞める選択をする方が良い場合が大いにあると言えます。

(※仕事を辞める際の判断ポイントは、以下の動画でも説明しています。ぜひご覧ください)

4.1.人間関係で悩んでいる

冒頭でご紹介した転職理由のランキングでも、「職場の人間関係が悪かった」が1位となっています。どの職場でも人間関係の悩みはつきものですが、それには許容範囲があります。あからさまないじめは受けていなくても、新人にきちんと仕事を教えなかったり、孤立に追い込むような雰囲気を醸し出したりする職場もあることでしょう。

仕事は、自分自身の心身が健康であってこそできるものです。「甘えてはいけない」と考えず、もっと自分らしく仕事ができる場所を見つけるためには、思い切って転職を検討するのが賢明です。

【関連記事】「職場の人間関係が辛い...ストレスの原因や心身への影響、対処法を解説」

4.2.労働時間が長く、生活に支障をきたしている

少ない人数で多くの仕事をこなしている会社も多いと思います。多少の残業は許せるにしろ、許容範囲外の仕事量をこなさなければならない場合は、プライベートにも支障が生じ、ひどい場合は睡眠時間さえも確保できない事態に陥ることもあります。

やる気があるにもかかわらず、体を壊し働けない状態になってしまっては、本末転倒です。もちろん、その様な状態では辞めるという選択肢も頭に浮かんでくることでしょう。仕事量が多すぎて長時間労働になっている場合は、その点で悩んでいることを上司に伝えた上で、できない仕事まで無理をして引き受けないように心がけましょう。その上で一向に状況が改善されないのであれば、退職を検討すべきです。

4.3.ライフスタイルが大きく変化した

ライフスタイルが大きく変化した場合は、仕事自体に問題はなくても会社を辞めた方がいいケースもあります。例えば、「転居して通勤に時間がかかるようになった」「子供が増えて、収入を増やさなければ生活できなくなった」「難関資格や免許を取得して、やってみたい仕事をやるチャンスを得た」といった状況です。

このように、入社当初と比べて生活が大きく変わった場合、思い切って仕事を変えることで生活の質が向上する可能性があります。

4.4.会社の社風が合わない・経営が不安定

会社の社風が自分に合っていないと辛い場合があります。例えば、営業出身の社長の場合、徐々に営業部門の意見が強くなり、会社の方向性が「とにかく物を売れば良い」といった偏った考えになってしまう場合があります。

商品の魅力を高めるために必要な企画や開発といった部分が疎かになった結果、企画や開発の部門で働いている人は、やりたいことができない状況に陥り、モチベーションが下がってしまうかもしれません。また、会社の業績不振などにより、リストラや倒産に陥り、突然仕事がなくなるという状況になるかもしれません。

企業の業績が悪くなると、給料が遅れがちになり、今まで出ていた残業代が突然カットされるといったことが起こります。そういったときに、「会社の決めたことだから意見を言えない」と諦めてしまうと危険です。会社の規則である基本的なことができていないといった状況は、会社に何かしらの支障が出ているサインでもあります。

会社のために働くことは大切ですが、自分の生活がままならなくては身も蓋もありませんので、退職を考えるのが賢明です。

4.5.職場が原因で精神に不調をきたした

仕事上コミュニケーションを図る必要があるにもかかわらず、無視をしたり、ミスをしたときに必要以上に叱責し、相手を萎縮させたりするのは、いじめの助長に繋がります。厚生労働省によると、精神疾患により医療機関にかかっている患者数は、近年大幅に増加しており、平成26年は392万人、平成29年では400万人を超えています。

内訳としては、多いものから、うつ病、不安障害、統合失調症、認知症などとなっており、 近年はうつ病や認知症などの著しい増加がみられます。

【出典】厚生労働省「精神疾患を有する総患者数の推移」

一日を長く過ごす職場で、いじめ受けたり正当な評価をしてもらえなかったりした場合、うつ病を始めとする精神的な病気に陥ってしまう方は多くいると言われています。

うつ病などの精神疾患は、環境調整が大切な課題となりますので、退職し、しっかりと休養を取ることが重要です。会社を辞めることは、甘えではなく、自分を守ってより飛躍するためのステップとなります。

4.6.1年働いて、仕事内容が自分に合ってないと気付いた

1年間同じ職場で働いていると、会社の方向性や仕事内容が自分に合っているかなどが、見えてくるはずです。このまま現在の職場で働き続けることで、自分のやりがいや目標が達成できるかどうかが分かってきます。

しかし、それが何も見えてこなかったり、現在の職場では自分のキャリアプランが築けないと感じたら、そこが辞め時かもしれません。

3年以上は同じ職場にいることが美徳と感じる方もいるかもしれませんが、「時は金なり」です。転職がめずらしくない時代になったからこそ、自分に合っていない職場は早めにケジメをつけ、時間を有効活用することも必要です。

【関連記事】「【仕事がストレス】原因やサイン、おすすめの発散方法を解説」

【関連記事】「「仕事に疲れた、辞めたい」と感じた時の対処法|退職の判断基準とは?」

【関連記事】「「人間関係の悩みで仕事辞めたい...」悩みを減らす方法と退職前に考える事」

【関連記事】「新入社員だが仕事辞めたい...新卒などが退職していい場合と辞める際の注意点」

「一人で転職活動をするのは不安...」という方は無料で相談できる転職エージェント『マイナビ転職エージェント』にご相談ください。

5.仕事を辞めるべきでない理由

仕事を辞めたいと考える理由によっては、辞めてしまったことで後悔が残る結果になってしまう場合もあります。会社を辞めない方がよい理由についてもお伝えします。

5.1.結婚による寿退職

女性にとって、結婚は人生最大のイベントといっても過言ではないでしょう。結婚によって仕事を辞める選択をする女性たちも少なからずいます。寿退職するという決心も大切なことですので、辞めることが悪いとは言えません。また、退職理由として会社側も納得しやすいというメリットもあります。

しかし、結婚して仕事を辞めると、キャリアが途絶え、それがデメリットとなることもあります。結婚生活や子育てが落ち着き、正社員として再就職して共働きしようと思っても、ブランクがあったりフルタイムで働けなかったりすれば、復帰が厳しい場合があります。

また、自分が働いていた当時の仕事のやり方と変化している場合もあります。そうなると、なかなか正社員での復帰が難しく、仕事をずっと続けていた女性との差が出てくることは否めません。そのため、寿退職をするとしても、将来自分が再就職したい業界の情報を収集したり、必要な資格取得のための勉強などを続けたりすることを心がけましょう。

5.2.親など家族の介護

高齢化が進む現代、自分の家族に介護が必要となることもあるでしょう。その介護を仕事と両立できず、仕事を辞めざる負えない人もいるのが現状です。仕事を辞めれば、介護に専念できるようになります。しかし、代わりに収入がなくなり、収入がない中で介護費用を支払う状況に陥ってしまいます。これでは、介護する方もされる方もお互いにストレスがたまり、共倒れになってしまう可能性が高いです。

仕事をしながら介護をする人のために、厚生労働省では介護休業法が制定されています。介護休業とは、要介護状態にある家族1人につき、通算93日間の休業が与えられる制度で、最大3回に分けて取得することが可能です。上司に相談してこうした制度を上手く活用すれば、退職を避けることもできます。

5.3.単に給料が安い

給料の高い企業は魅力的に見えますが、現在の職場の退職理由が「給料が安いから」という理由のみであれば、一度考え直した方がよさそうです。

仕事は給料のみではなく、仕事内容や人間関係、将来のキャリアプランに合致しているかなど、総合的に判断して「やりがい」を感じる場合も多いからです。

今後、給料アップやキャリアアップが実現しそうな場合、入社時の給料は高くなくても、将来を見据えて現在の職場で頑張るのが良い選択であることもあります。また、無事に転職できたとしても現在の給料よりも低い金額で働かなくてはならないことになってしまったり、能力や実績が備わっていない場合なかなか転職先が決まらなかったりすることもあります。

たとえば、第二新卒はキャリアが十分に確立しておらず、特に新しい分野への転職の場合、未経験者扱いと同様に捉えられることがあります。また、在籍年数によって給料の額を決める会社もあります。

しかし、転職によって給料アップが全く望めないというわけではありません。例えば、転職する前の会社の給料水準がもともと低かったり、以前より規模の大きな会社に転職した場合は、給料アップが見込める可能性が高いです。さらに、不動産の営業職など一般的な会社と比べて初任給が高い職種に転職することで、今までより高い給料を手にすることができる場合もあります。

5.4.何となく働きたくない

特に重大な理由はないにもかかわらず、「仕事がつまらないから」「働きたくないから」といって会社を辞めてしまうことはおすすめできません。

目的もなく退職をすると、後で「失敗した」と感じるケースがほとんどです。会社を辞めるには、明確な理由と退職後のプランをしっかりと考えたうえで行いましょう。

【関連記事】「「もう働きたくない」と感じたときの対処法!おすすめの仕事も紹介」

【関連記事】「「仕事を辞めたい、向いてない...」は甘え? そう感じてしまう理由と対処法」

【関連記事】「【仕事を辞めたいけどお金がない】貯金がない状態で退職する場合の注意点」

【関連記事】「「仕事やる気ない...」は当たり前?原因と転職する際の注意点」

6.退職前にやっておきたいこと

退職の意思が固まったら、退職までにやっておきたいことがあります。端的に言えば転職準備ですが、在職中に取り組んだ方が効率的な場合が多いです。ただし、露骨な転職準備は周りからの印象が悪くなってしまいます。辞める決意をしているとしても、雇用されていることに変わりはないので、常に節度ある行動を心がけましょう。

また、転職先を決めず退職を要する事情がある場合もあります。その場合は、「辞めたいけど次が決まっていない」と不安もあると思いますが、そういった場合はハローワークでの雇用保険受給などの制度の利用を検討しましょう。

【関連記事】「仕事辞めたいけど次がない人の選択肢とは?辞める際の注意点も紹介」

6.1.資格取得・実績作り

資格や実績があることで、転職活動において自分のスキルや会社へどのように貢献してきたかを客観的に伝えることができます。転職で年収を上げたいと考えているならば、尚更資格は役に立つ場合が多いです。

また、仕事での実績作りは勤めている間にしかできないので、退職してからでは間に合いません。退職する前のひと頑張りと思って、積極的に挑戦してみましょう。

6.2.キャリアの棚卸し

退職前にこれまでの自身の取り組みや実績をまとめましょう。退職後に自分が関わった仕事やプロジェクトについて、その期間や役割、成果などの詳細を思い出すのは難しいため、在職中にまとめておくことをおすすめします。

仕事内容に限らず、その仕事をしていた時に気をつけていたことや工夫したこと、周りからの評価なども可能な限り書き留めておきましょう。そうすることで、自分の仕事への取り組み方や会社における立ち位置などを上手く伝えることができます。

【関連記事】「【仕事の辞め方】必要な準備や転職活動から退職までの流れと注意点を解説」

【関連記事】「【例文アドバイス】面接日程メールの書き方や返信方法は?調整する際のマナー」

【関連記事】「【例文あり】面接結果の合否連絡が遅い・来ない場合の対処法を解説」

【関連記事】「面接結果が遅いと不採用?来ない場合の対処法について解説します」

7.円満退社するためにやるべきこと

会社を辞めるときは、入社するとき以上にエネルギーが必要な場合も多々あります。現在関わっている仕事の整理や引き継ぎなど、残される同僚が困らないように退職までの計画を立てることが重要です。

7.1.自分の中で明確な退職日を設定し、転職活動を行う

現在の会社を退職するわけですから、基本的には次の会社への転職活動も同時に行う必要があります。それには、いつ頃に退職するかを決め、その日に合わせて転職活動を計画的に進めることが大切です。期限を決めずにいた場合、退職時期や転職活動自体も曖昧になり、退職の意思を伝えることが先延ばしになってしまうこともあります。

【関連記事】「円満退職のコツとは?転職で気まずくならないための5つの作法」

7.2.繁忙期を避けて退職の意思を伝える

退職は、何月にしなければならないという決まりはありませんが、会社の状況を考えて退職日を決定することは賢明な判断だと言えます。例えば、会社の繁忙期に退職を伝えたり、退職日を設定したりすることは、残る同僚などにも迷惑をかけることになりますし、印象も悪くなってしまいます。

今までお世話になってきた会社ですので、自分の退職のせいで周りにしわ寄せが来ないような時期を選びましょう。また、繁忙期に辞めることを伝えたとしても、忙しいので取り合ってもらえない場合があります。意見が通り安い時期を見極め、うまく退職の意思を伝えましょう。

7.3.退職日の1~3ヵ月前に直属の上司に相談する

ドラマなどである日突然、退職届を上司に突きつけて辞めるというシーンがありますが、そういった一方的な辞め方は関心できません。大抵の会社では、就業規則に退職の1ヵ月前までにその意思を伝えること、という定めがあります。

中には、2~3ヵ月前に退職の意思を表明することを定めている会社もありますので、それにならい、直属の上司に相談しましょう。

7.4.お世話になった方や同じチームの人には直接話をする

直属の上司に報告し退職届を提出した後は、その他の先輩や同僚、同期にも自ら報告しましょう。どこかから漏れ聞く形で退職を知ってしまうのは、相手も決して良い気持ちではありません。

また、報告の際には、電話やメールではなく対面で直接伝えた方が良いでしょう。新人のあなたに根気強く仕事を教えてくれた先輩や、苦楽を共にした同僚、同期など、関係性が深い人たちには顔を見て直接伝えるのが誠意です。あなたの退職によって今後の仕事に影響が及ぶ人もいるはずなので、今までお世話になった気持ちを大切に、丁寧な対応を心がけましょう。

7.5.スムーズに引き継ぎを行えるように手順書をまとめておく

退職日が確定したら、後任者へ業務を引き継いでいくことになります。その際、スムーズな引き継ぎを行うためにも、自分の業務をまとめた手順書を作成しておくと良いでしょう。

手順書があれば、ある程度は後任者自身で業務内容を把握できるはずです。手順書で伝えきれない部分は直接作業を見てもらったり説明したりして、後任者へ確実に伝わるよう工夫しましょう。

また、これは退職するかしないかに関わらず大切なことですが、自分だけで仕事を抱え込まず、あなたと同じ業務をこなせるスキルを持ち合わせた後輩を日頃から育成しておくことも重要です。そうすることで、万が一退職することになった場合でもスムーズに引き継ぎができるようになります。

7.6.社内手続きや公的手続きについて調べておく

退職日が決まったら、退職にあたってどのような社内手続きや公的手続きが必要なのか、早めに把握しておく必要があります。

「立つ鳥跡を濁さず」という言葉がありますが、今までお世話になった会社に迷惑がかからないよう、必要な手続きを決められた期日までに済ませるのが大前提です。

まず、会社から貸与されている物品をいつまでにどこに返却すれば良いのか、会社側から受け取るものは何かを人事担当者へ確認しましょう。

また、転職先が決まっていない場合は、健康保険や税金関係の手続きを自分で行わなければなりません。これは退職後すみやかに行う必要があるため、スムーズに動けるように、必要となる行動をあらかじめ調べておきましょう。

7.7.会社に伝える退職理由は前向きな内容にする

円満退職を目指すならば、たとえ退職の本当の理由が現在の会社への不満からだったとしても、それを正直に伝えることは避けましょう。相手に不快感を与えるだけでなく、場合によっては改善策をもちかけられ、強く慰留される可能性もあります。

さらに、不平不満は他の社員へと漏れやすいので、安易に言わないよう注意すべきです。「キャリアアップのためにやりたい仕事がある」など、前向きな退職理由を話しておくのが、トラブル回避につながります。

また、話の中で転職先について聞かれることもあるかもしれませんが、その場合には嘘は避け、もし答えたくなければ答えないようにしましょう。ただし、転職先が同業他社の場合、かつ競業忌避契約を締結している場合は、答える必要性がある場合があるということも覚えておきましょう。

【関連記事】「【仕事辞めたいが言えない】転職に踏み切る判断基準や辞め方を紹介」

【関連記事】「仕事辞めたいと言えない! 人手不足の職場で頑張り続けるべきか見極める方法」

【関連記事】「仕事を辞めさせてくれない...法律違反になる?対策や円満退社のコツ」

8.退職の一般的な流れ

退職にあたっては、やるべきことが多くあります。実際に退職に向けて動き出す前に一般的な流れを把握し、滞りなく進められるようにしておきましょう。

8.1.転職活動を含めた全体スケジュールを組む

退職を決めたら、転職活動を含めた退職までの全体スケジュールを組んでいきましょう。一般的に、転職活動には約3ヶ月、退職までには1~2ヶ月程度を要するといわれており、長期戦となることが見込まれます。

そのため、今後どう行動していくべきかという指標をある程度考えておかなければ、迷いが生じたり、本来の意図と違う方向性に物事が進んでしまったりする可能性もあります。

また、現職を続けながらの転職活動となると体力的にも精神的にも負担がかかるため、妥協してあまりピンとこない会社を選んでしまうこともあります。先々後悔することのないよう、現職の状況や繁忙期なども考慮しながら、全体のスケジュールを考えるようにしましょう。

8.2.退職意思を伝える

全体のスケジュールが組めたら、直属の上司に退職の意思を伝えます。法的には、退職日の2週間前までに申告をすれば退職が可能です。しかし現実には、就業規則によって退職の1ヶ月~2ヶ月前までに意思を伝えるよう定めている会社がほとんどです。

そのため、退職の意思が固まったら早めに伝えるようにしましょう。早ければ早い程、会社側もあなたの退職で生じる人員態勢の変化に対応するための人材確保などに時間をかけられるため、円満退職につながります。

8.3.退職日と退職願を提出する

直属の上司と退職日を決定し、その後「退職願」を提出します。退職願は、退職届と同様、退職の意思を伝える目的がありますが、より柔らかく退職を伝えるものです。就業規則にて形式が指定されている場合は、それに則って作成しましょう。

特に規定がない場合は、インターネットや本から退職願の書き方の情報を参照し、マナーを守って作成するようにしましょう。

8.4.残務整理や引き継ぎを行う

退職願いが正式に受理され次第、残務整理や引き継ぎを行っていきます。一方的に業務を伝えるのではなく、会社側や後任者が今後の業務を問題なく行えるよう、しっかりと責任をもって引き継ぎましょう。

また、スムーズな引き継ぎのためにも、前述したように自分が行ってきた業務の手順書を作成しておくと良いでしょう。後任者の習得状況や日常業務の状況によってはスケジュール通りに引き継ぎが進まない場合も考えられるため、余裕をもったスケジュールを組むことが必要です。

【関連記事】「【仕事を辞めたらすること】辞めた後に何をすべきか、必要な手続きなどを解説」

転職を考え始めたら、

まずはプロにご相談ください

マイナビ転職エージェントについて詳しく知る >

9.まとめ

仕事を辞めることは、あなたのライフステージの一つの節目であり、新たな始まりとなります。退職にあたっては新しいスタートを気持ちよくきれるよう、丁寧な対応を心がけてください。スムーズで円満な退職は、後の人生にもきっと大きな学びと気づきを与えてくれるはずです。

はじめて転職活動する方や、一人での転職活動に不安がある方は、マイナビ転職エージェントをはじめとした、転職エージェントの利用をおすすめします。転職のプロであるエージェントが、面接のスケジュール設定や転職活動のアドバイスまで、あなたの転職活動を全面的にサポートします。

あなたの働き方にポジティブな未来を与えてくれるサービスを上手に利用しながら、最高の転職を実現させてください。

\転職するか迷っていてもOK/

マイナビ転職エージェントに無料登録して

転職サポートを受ける