社内SEが「きつい」「やめとけ」と言われる理由とは?働く魅力も紹介|求人・転職エージェント

更新日:2026/02/10

社内SEが「きつい」「やめとけ」と言われる理由とは?働く魅力も紹介

この記事のまとめ

- 社内SEがきついと言われる理由として、「仕事範囲が広い」「さまざまな部署と人を調整する力が必要」「社内システムの全体を知らなくてはいけない」などが挙げられる。

- 社内SEの仕事には、「上流工程に携われる」「ワークライフバランスを整えやすい」といった魅力がある。

- 社内SEに向いているのは、マルチタスクが得意で、コミュニケーション能力のある人。

社内SEは社内インフラの整備や自社システムの開発・運用をする仕事で、企業の成長には欠かせないポジションのため、社内SEは「きつい」と言われることも少なくありません。

しかし、「上流工程に携われる」「自分の活躍が自社の成長につながる」「ワークライフバランスを整えやすい」「顧客からのプレッシャーを受けない」などのメリットもあり魅力的な職種です。

この記事では、なぜ社内SEがきついと言われるのかについて解説します。社内SEの魅力や向いている人についても紹介しているため、転職を考えている人はぜひ参考にしてください。

目次

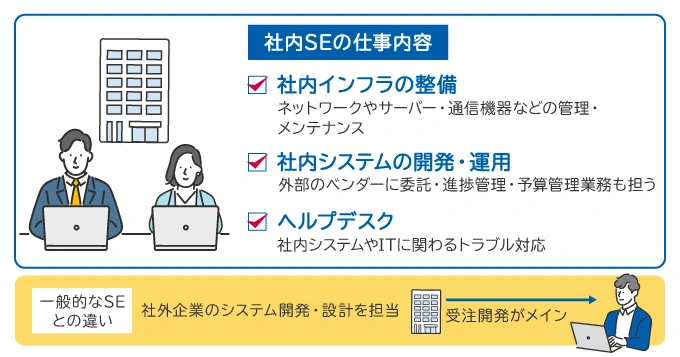

社内SEの仕事内容や一般的なSEとの違い

社内SEが「きつい」と言われる理由を知る前に、まずは仕事内容について確認しておきましょう。ここでは、社内SEの仕事内容と一般的なSEとの違いについて解説します。ただし、企業によって仕事内容が異なるケースもあります。

社内インフラの整備

社内SEの主な仕事のひとつに、社内インフラの整備があります。ネットワークやサーバー、通信機器といった管理・メンテナンスを実行することで、社内システムが安定稼働するように努めます。社内インフラの整備は事業活動を効率よく進めるためには欠かせないものであり、パソコンやソフトウエアに関する幅広い知識が求められます。

社内システムの開発・運用

自社の経営戦略や事業戦略に基づいて、システムの開発や保守、運用を行います。とはいえ、社内SEが一からシステムの開発をすることは少なく、外部のベンダーに委託するケースがほとんどです。ベンダーと適宜コミュニケーションを取りながら、進捗管理・予算管理業務も担います。

ヘルプデスク

社内システムやITに関わるトラブル対応も社内SEの業務です。「パソコンが動かなくなった」「社内システムの調子が悪い」「プリンターの使い方を教えてほしい」など、問い合わせの内容はさまざまです。ITに関する知識が豊富であれば、問題なく対応できるでしょう。

一般的なSEとの違い

社内SEは自社システムの開発や運用保守がメインの業務であるのに対し、一般的なSEは受託開発がメインです。クライアントである社外企業のシステム開発・設計を担当します。

また、社内SEはシステムの開発や設計を行うことはほとんどなく、企画や運用がメインです。それに対して一般的なSEはシステムの設計・開発がメインであり、社内におけるシステムの運用保守といった実務を行うケースは多くありません。

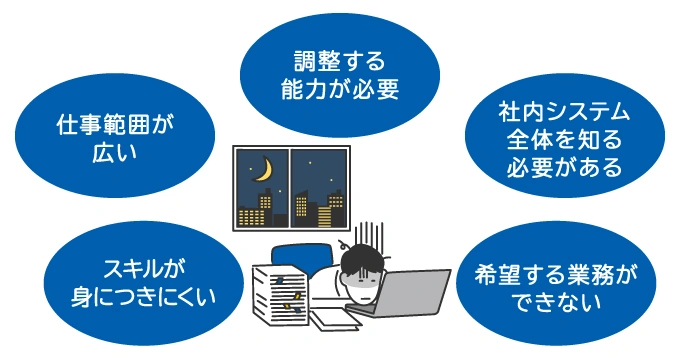

社内SEが「きつい」「やめとけ」と言われる5つの理由

ここでは、社内SEが「きつい」「やめとけ」と言われてしまう理由を5つ紹介します。

仕事範囲が広い

一般的なSEはシステムの設計・開発に注力できるのに対し、社内SEはシステム関連以外にもヘルプデスクや社内インフラの整備など幅広い業務に携わります。また外部のベンダーとの調整や予算管理なども担当するため、仕事は決して楽ではありません。

調整する能力が必要

社内SEは社内のユーザー部門とシステムの仕様や納期などを確認したり、社外ベンダーと開発するシステムについての打ち合わせをしたりなどさまざまな人を取りまとめる調整力が求められます。ITの知識がない人に対しても分かりやすくシステムの説明をする必要もあり、コミュニケーションにおけるストレスも感じやすい仕事といえるでしょう。

社内システム全体を知る必要がある

一般的なSEが業務システムの全体像を知る必要がないのに対して、社内SEはシステムを保守運用するにあたって業務全体のシステムの仕様について把握していなければなりません。また社内システムの導入に際し、生産・販売管理・会計など、企業活動の根幹を担う業務の知識も求められる場合があります。

スキルが身につきにくい

社内SEは社内のシステム管理やヘルプデスク、調整業務などといった社内の管理業務がメインです。一方、一般的なSEはさまざまな企業のシステム開発に関わるため、新しい知識や技術を身につける機会が多くあります。社内SEと比べ、実務経験をとおしてスキルアップしやすい環境にあるといえるでしょう。

社内SEも最新の知識や技術が不要なわけではありませんが、開発・設計に関わる機会は少ないため、スキルが身につきにくいといえます。

希望する業務ができない

社内SEは業務内容が多岐にわたります。「システムの設計や開発がしたい」と思って入社しても、実際はヘルプデスクばかりということも少なくありません。業務内容は企業によってさまざまですが、システム開発をメインに行いたい人は一般的なSEを目指したほうがよいでしょう。

-

- おすすめコンテンツ

- あなたの年収は今よりもプラス?真の市場価値を診断!「年収±診断」はこちら

社内SEはきついだけではない!働く魅力を紹介

社内SEへの転職はデメリットばかりではありません。上流工程に携われたり、残業が少なかったりと、働く魅力もたくさんあります。転職すべきか悩んでいる人は、ここで紹介する社内SEの魅力を参考に検討してみてください。

上流工程に携われる

社内SEはシステムの企画や要件定義など、プロジェクトの上流工程に携われる点が大きな魅力です。開発をベンダーに外注している場合は、上流工程のみに注力できます。

一般的なSEと比べてシステムの開発に携わる機会は少なくなりますが、外部コンサルタントやSEとの調整など、プロジェクトを動かす側として貴重な経験を積めるでしょう。

自分の活躍が自社の成長につながる

社内SEは社内システムの管理・運用やインフラ整備などの業務を通じて、自社の業務効率の向上に寄与するとともに社員の働きやすい労働環境を構築するといった重要な役割を担っています。そのため「自分が携わったシステムが会社の役に立っている」というやりがいを大きく感じられるでしょう。また、ヘルプデスク業務をとおして自社社員から直接感謝される点も魅力のひとつです。

ワークライフバランスを整えやすい

受託側である一般的なSEはスケジュールどおりに開発が進まない場合、残業や休日出勤が必要となることも少なくありません。しかし社内SEは基本的に自社内のシステムを担当するため、納期の調整もしやすく、残業時間は少ない傾向にあります。ワークライフバランスが比較的整えやすく、プライベートを重視する人にはおすすめの職種です。

顧客からのプレッシャーを受けない

基本的にSEは顧客から案件を受注して仕事に取り組みます。業務にあたる中で顧客の要望や納期などさまざまなプレッシャーを受けることとなり、風当たりが強いことも少なくありません。

一方、社内SEは自社の社員がユーザーです。クレームを言ってくる人も基本的には社内の人間だけです。また案件を発注する側になるため、顧客からプレッシャーを受けることもありません。

社内SEに向いていない人

人には向き不向きがあります。向いていない仕事を長く続けてもモチベーションが上がらず、自身の成長にはつながりにくいでしょう。また仕事をすることが苦痛に感じてしまうかもしれません。社内SEへの転職を検討する前に、どのような人物が向いていないのかを確認しておきましょう。

IT技術を突き詰めたい人

社内SEの業務はシステムの開発や設計よりも運用・保守がメインです。また、ヘルプデスクや社内インフラの整備など業務内容は多岐にわたるため、ひとつの分野に特化して業務を行うわけではありません。そのため、最新のIT技術を追い求めたいといった人にとっては物足りなさを感じるでしょう。

計画を立てるのが苦手な人

社内SEは自分でゴールを決め、計画を立てて仕事を進める必要があります。ある程度スケジュールに融通が利く分、ずるずると時間だけが過ぎてしまうことも少なくありません。

他人に指示されずとも、自ら計画性を持って行動できる人材でなければ、モチベーションを保ったまま仕事をこなすのは難しいといえます。

社内SEに向いている人

自分は社内SEに向いているのか、気になる人も多いのではないでしょうか。自分に向いている仕事であれば仕事もうまくいき、評価もされやすいでしょう。またモチベーションも維持でき、働くことにやりがいも感じられます。ここでは、社内SEに向いている人について解説します。

マルチタスクが得意な人

社内SEは複数の業務を同時にこなすことも多いため、マルチタスクが得意な人は向いています。自身でシステムの導入や企画を担当しつつ、社外との調整を行うなど、要領よくこなさないと仕事が回らないことも少なくありません。ひとつの業務に集中したい人は一般的なSEのほうが向いているでしょう。

コミュニケーション能力がある人

社内SEは他部署との調整や社外ベンダーとの連携など、さまざまな人と関わる仕事です。コミュニケーション能力がないと、社内ユーザーのニーズを把握できず、こちらの要望も相手に伝えられないでしょう。

「ひとりで黙々と仕事をこなしたい」人よりも、コミュニケーションを取りながら仕事を進めたい人に向いています。

経営視点で企画を考えられる人

一般的なSEはクライアントの要望をヒアリングし、ニーズを解決するために「どのようなシステムを作るべきか」を考えなくてはいけません。

しかし、社内SEは「会社の成長のために何を作るか」を考えるため、より経営視点で企画を考えられる人に向いています。また、会社全体の業務の流れを把握する能力も大切です。

まとめ

社内SEは業務内容が幅広かったり、調整能力が必要だったりと、「きつい」というイメージを持っている人もいるかもしれません。しかし、上流工程に携われ、自分の活躍が自社の成長につながるといったやりがいもあります。そのほか、残業時間の少なさや顧客からのプレッシャーを受けにくいといった点もメリットです。

社内SEへの転職やIT業界への転職を検討している方は、ぜひマイナビ転職ITエージェントへご相談ください。IT業界に精通したキャリアアドバイザーが応募者のスキルやキャリアに合った求人をご紹介し、転職成功に向けたサポートをいたします。

-

- 特集コンテンツ

- 職種図鑑

-

平均年収ランキング

-

求人情報

関連コンテンツ

-

IT業界

プログラマーの将来性が懸念される3つの理由|市場価値を高める方法とは?

-

IT業界

未経験でもWebデザイナーになれる?必要なスキルやポートフォリオの作り方

-

IT業界

女性システムエンジニア|魅力と転職成功のステップを徹底解説