退職願の書き方マニュアル|初心者向け例文と封筒の選び方から提出まで|求人・転職エージェント

更新日:2026/01/08

退職願の書き方マニュアル|初心者向け例文と封筒の選び方から提出まで

この記事のまとめ

- 退職願は「退職したい」という意思表示の書類で、退職届は上司との話し合いを経て正式に労働契約の解除を伝える書類という違いがある。

- 退職願や封筒は、正しい書き方を守ることで円満な退職につながる。

- 退職の意思は、会社の就業規則に従ったうえで、退職希望日の1ヵ月〜3ヵ月前に直属の上司に伝えるとよい。

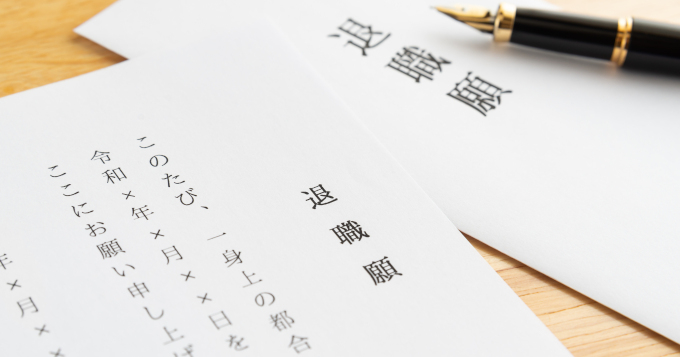

退職を決意したものの、退職願の書き方や封筒の表書き、上司への渡し方で悩む方もいるでしょう。初めての退職手続きは誰もが緊張するもので、書式やマナーを間違えると、最後の印象を損ねかねません。

この記事では、退職願と退職届の違いや正しい書き方、適切な封筒の選び方、円満退職のための提出マナーなど、初めての方でも安心して実践できる完全ガイドをお届けします。これを読めば、自信を持って退職プロセスを進められるでしょう。

目次

まずは基本を理解しよう|退職願と退職届の違い

会社を退職する際に準備する書類やプロセスで迷う方もいるでしょう。退職願と退職届は混同されがちですが、性質と役割が大きく異なります。また、退職に関する法的な手続きや必要な期間も正しく理解することが重要です。ここでは、退職願と退職届の違いや使い分け、退職に関する法的な知識について解説します。

退職願・退職届・辞表の定義と使い分け

退職願・退職届・辞表は、会社を辞める際に使用する書類ですが、それぞれ意味と用途が異なります。退職願は「退職したい」という意思表示の書類で、上司の承諾が得られるまでは撤回可能です。一般的には、自己都合退職の際に使用します。

一方、退職届は退職の意思が固まり、上司との話し合いを経て正式に労働契約の解除を伝える書類です。受理されると退職が確定するため、慎重に提出する必要があります。

辞表は主に役員や公務員が役職を辞する際に提出するもので、一般社員が使うことはあまりありません。退職手続きを円滑に進めるには、会社の就業規則を確認し、適切な書類を選ぶことが重要です。

法律で定められた退職の手続きと期間

退職には法律で定められた手続きがあります。無期契約の労働者は民法627条により、退職の申し出から2週間経過すれば退職可能です。この期間は業務の引き継ぎや社内手続きを円滑に行うための猶予期間とされています。ただし、多くの企業では就業規則で「30日前までに申し出る」などと定めており、円満な退職のためにはこれに従うことが望ましいでしょう。

期間の定めがある契約社員は、民法628条により契約期間中の退職に制限があります。ただし、やむを得ない事情がある場合や1年以上経過している場合は退職可能です。退職手続きをはじめる際は、まず就業規則を確認し、必要な引き継ぎ期間を考慮して余裕をもって退職願を提出しましょう。

退職願の正しい書き方とテンプレート

退職願を正しく作成するには、必須項目や記載方法を理解することが重要です。ここでは、退職願に必要な要素と形式、実際に使えるテンプレート、手書きとパソコン作成の違い、適切な退職理由の表現方法を詳しく解説します。退職願の書き方を理解することで円満な退職へとつながり、その後のキャリア形成にもプラスとなるでしょう。

退職願に記載する必須項目と記入上の注意点

退職願に記載する必須項目は、主に以下の8つです。

-

- タイトル

- 「退職願」と冒頭の中央に記載する。

- 書き出し

- 「私儀(わたくしぎ)」と書く。

- 退職理由

- 自己都合の場合は「一身上の都合により」という表現が一般的。

- 退職希望日

- 正確な年月日を西暦または元号で記入する。会社の公式書類の表記に合わせるのがよい。縦書きの場合は漢数字、横書きの場合は算用数字で書くのが一般的。

- 文末

- 「退職いたしたく、ここにお願い申し上げます」と締めくくる。

- 提出日

- 提出する日付を記載する。

- 所属部署名と氏名

- 宛名より下に記載し、捺印する。

- 宛名

- 会社の最高執行責任者の役職名と氏名を記載する。敬称は「殿」か「様」を選ぶ。

退職願は縦書きが一般的ですが、会社によっては横書きでも問題ない場合があります。

実践で使える退職願のテンプレート

退職願は縦書きが一般的ですが、会社によっては横書きを指定される場合もあります。白色の便箋(A4またはB5サイズ)を用意し、黒色のボールペンか万年筆で記入するのがマナーです。会社の規定がある場合はそれに従いましょう。Wordで作成する場合も同様の書式を守ることが大切です。

- 退職願のテンプレート(縦書き)

- 退職願のテンプレート(横書き)

手書きとパソコン作成の違いとポイント

退職願は手書きでもパソコン作成でも法律上は問題ありません。ただし、手書きを推奨する会社もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。手書きは誠意が伝わりやすく、丁寧な印象を与えるというメリットがあります。

パソコン作成は字が読みやすく、誤字脱字の心配が少ないため、特に字に自信がない方に適した方法です。印刷する際は、A4またはB5サイズの白い無地の用紙を選びましょう。パソコンで作成する場合でも、日付や氏名などの署名部分は手書きにするのがマナーです。

退職理由の適切な表現方法

自己都合退職の場合、退職理由は「一身上の都合により」と記載すれば問題ありません。退職願はもちろん、退職届も同様です。具体的な退職理由は口頭で伝えるとよいでしょう。

ただし、会社都合で退職する場合の退職届は、「事業部門縮小のため」「事業所閉鎖のため」「早期退職のため」などの具体的な理由を記載します。自己都合か会社都合かによって、退職後に受給できる失業保険の期間や金額が変わるためです。

退職願の封筒選びと正しい記入方法

退職願の封筒選びと記入方法は、初めて退職する方にとって意外な盲点となりがちです。正しい封筒選びから表裏の記入方法、退職願の折り方まで、細かいマナーが存在します。マナーに従うことで、退職の意思表示をする際にも社会人としての誠意と心配りが伝わります。ここでは、退職願を入れる封筒の選び方から提出までの一連の流れを見てみましょう。

退職願に適した封筒の種類と選び方

退職願を入れる封筒は、白色の無地を選びましょう。茶封筒は事務的な用途で使われることが多いため不適切です。中身が透けない二重封筒で、郵便番号枠がないもの、サイズはA4用紙なら長形3号(長3)、B5用紙なら長形4号(長4)が適しています。

封筒は文具店やネット通販で購入できますが、コンビニでは適切な封筒が見つかりにくいため、事前に確認しておくとよいでしょう。

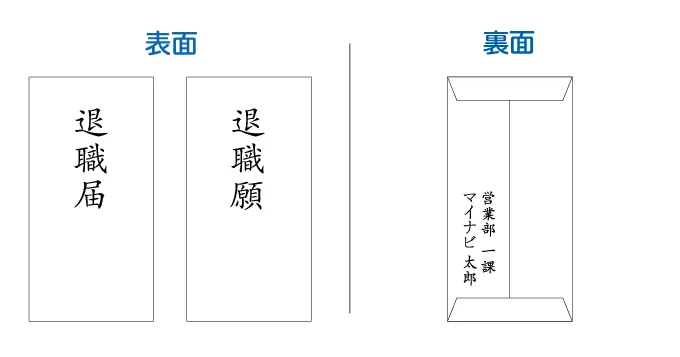

封筒の表面・裏面の正しい記入方法

封筒の表面には、中央やや上に「退職願」と黒のボールペンか万年筆で大きめに記載します。宛先は不要です。裏面の左下には所属部署名とフルネームを記入します。

手渡しの場合、封筒は封をしなくても構いませんが、ふたはしっかり折りましょう。のり付きタイプなら封をし、綴じ目に「〆」マークを書きます。

郵送する場合、表面に宛先と個人名、左下に赤字で「親展」と記載し、裏面には自分の住所と氏名を書きます。社会人のマナーとして、添え状も同封するとよいでしょう。

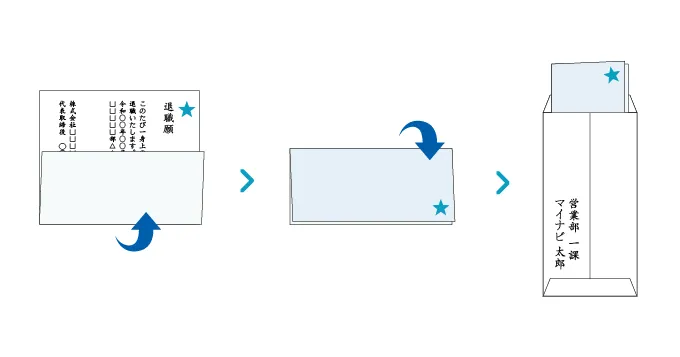

退職願の折り方と入れ方

退職願の折り方は文字面を内側にした三つ折りが基本です。表面が上になるよう縦長に置き、下側1/3を上に折り、次に上側1/3を下に折ります。折り目は定規などを使って真っ直ぐにすると、丁寧な印象になるでしょう。

封筒に入れる際は、退職願の右上が封筒の右上に来るようにします。提出前は封筒の汚れや折れを防ぐため、クリアファイルなどに入れて保管するのがおすすめです。これらのマナーを守ることで、退職の意思表示においても社会人としての心配りが伝わります。

退職の意思表示から最終出社日までの注意点

退職の意思表示から最終出社日までは、慎重な対応が必要な期間です。どのように退職を伝え、退職願を提出し、その後どう振る舞えばよいかを押さえておくとよいでしょう。ここでは、退職を切り出す最適なタイミングと伝え方、退職願の正しい提出方法、受理されない場合の対処法、円満退職のための引き継ぎ資料の作成方法を解説します。

退職を切り出すベストなタイミングと伝え方

退職を切り出すタイミングは、会社の状況と個人の事情を考慮して慎重に選ぶことが重要です。一般的には、年末の12月や年度末の3月など、区切りの良い時期が適しています。一方、避けたほうがよいのは繁忙期やプロジェクトの最中です。

退職の意思は、会社の就業規則に従ったうえで、退職希望日の1ヵ月〜3ヵ月前に直属の上司に伝えるとよいでしょう。事前にアポイントを取り、「お時間をいただけないでしょうか」と丁寧に依頼します。

上司に伝える際は、退職理由をポジティブに表現することが大切です。会社への不満を述べるのではなく、「今後はこのような分野でキャリアを築きたい」など、前向きな理由を伝えることで円満な退職につながります。また、退職の意思は明確に伝えつつも、退職時期については相談の余地を残しましょう。

退職願の提出は原則手渡し

退職願の提出は、原則として直属の上司に手渡しで行うのがマナーです。いきなり郵送するのはもちろん、上司を飛び越えて上層部や人事部に提出することも避けましょう。上司との人間関係が理由で退職する場合でも、社会人としての礼儀を守ることが重要です。

提出する際は、「これまでお世話になりました」といった感謝の言葉を添えましょう。上司に渡した退職願は、会社の規定に従って処理されます。上司からさらに上層部へ渡すよう指示された際は、その指示に従いましょう。

退職願の提出時間は、朝一番や昼休み前など、上司の業務を妨げない時間帯を選ぶよう配慮します。手渡しできない特別な事情がある場合、事前に相談したうえで代替方法を検討しましょう。

退職願が受理されないケースの対処法

退職願を提出したにもかかわらず受理されないときは、段階的な対応が必要です。まずは直属の上司の上司や人事部門に相談しましょう。「退職願を受理してもらえない状況をどう対処すべきか」という形で相談すると、解決の糸口が見つかりやすくなります。

状況が改善しない場合、内容証明郵便で退職願を送付するのもひとつの方法です。内容証明郵便とは、郵便局が「誰が、いつ、誰に、どのような内容の文書を送ったか」を証明するもので、会社が受け取った時点で退職の意思表示が正式に届いたと見なされます。

それでも問題が解決しないなら、労働基準監督署や総合労働相談コーナーなどの専門機関に相談することで、専門家のサポートを受けられます。いずれの場合も、冷静な対応と円満な関係維持を心がけましょう。

効率的な引き継ぎ資料の作成方法

効率的な引き継ぎ資料を作成するには、担当業務を洗い出し、優先度をつけることから始めましょう。後任者が困らないように、業務の全体像と具体的な手順を明確に記載します。資料には、業務の目的・背景、スケジュール、詳細な作業手順、過去のトラブル対応事例、資料の保管場所などを含めるとよいでしょう。

視覚的な理解を助けるためには、図表や写真も効果的です。引き継ぎ資料は加筆修正しやすい形式で作成し、実際に後任者と一緒に業務を行いながら理解度を確認するのが理想的です。日頃からマニュアルを整備しておくことで、退職時の引き継ぎ作業も格段にスムーズになります。

まとめ

退職願と退職届、辞表の違いを理解し、法的な退職手続きと必要期間を把握することが退職プロセスの第一歩です。退職願の正しい書き方を理解し、社会人として守りたいマナーに従うことで、円満な退職と次のキャリアへの良いスタートが実現するでしょう。

円満な退職はもちろん、有利な条件での転職も両立させるには、専門家のサポートが効果的です。マイナビ転職エージェントでは、業界に精通したキャリアアドバイザーが非公開求人も含めた豊富な選択肢から、あなたに最適な企業を紹介します。応募書類の添削や面接対策、条件交渉で、転職を全面的にバックアップします。

マイナビ転職エージェント編集部では、IT業界・メーカー・営業職・金融業界など、様々な業界や職種の転職に役立つ情報を発信しています。マイナビ転職エージェントとは、業界に精通したキャリアアドバイザーが専任チームで、あなたの転職活動をサポートします。多数の求人情報の中から最適な求人をご紹介します。

関連コンテンツ

-

転職全般

転職したいけど何がしたいかわからない人へ|自分に合う仕事の見つけ方

-

転職全般

「仕事が合わない」と感じるのはなぜ?理由・対処法・転職活動のコツを解説

-

転職全般

転職して後悔する理由は?後悔しない再転職を実現するポイントも解説!