年収2000万円の場合、1年間の手取り額は1300万円前後となることが多いです。これは多くの人にとって、ゆとりある生活を送ることができる収入額です。ただし、税金や社会保険料など差し引かれる控除額も大きいため、「実際の手取り額はたいしたことない」と感じる方もいます。

そこで、本記事では年収2000万円の控除額や手取り額について詳しく解説し、その手取り額でどのような生活水準が実現できるのかを紹介します。一人暮らしの方と既婚者の方の生活費シミュレーションも行ったので、ぜひ参考にご覧ください。

【関連記事】「今よりも年収を上げたい!年収アップのための転職準備と企業の選び方」

【関連記事】「転職での年収アップの相場は?交渉のポイントや年収アップしやすい人の特徴を解説」

「もしかしたら仕事頑張りすぎ!? 」... そんな方へ

\無料・登録不要/

『仕事どうする!? 診断』を受ける >

1. 年収2000万円の手取りは概算で約1300万円

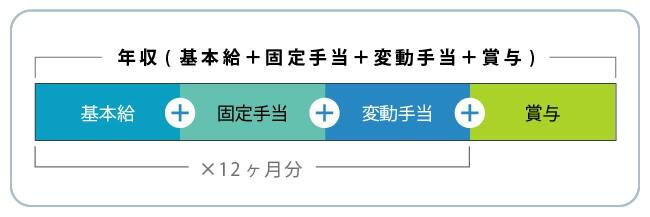

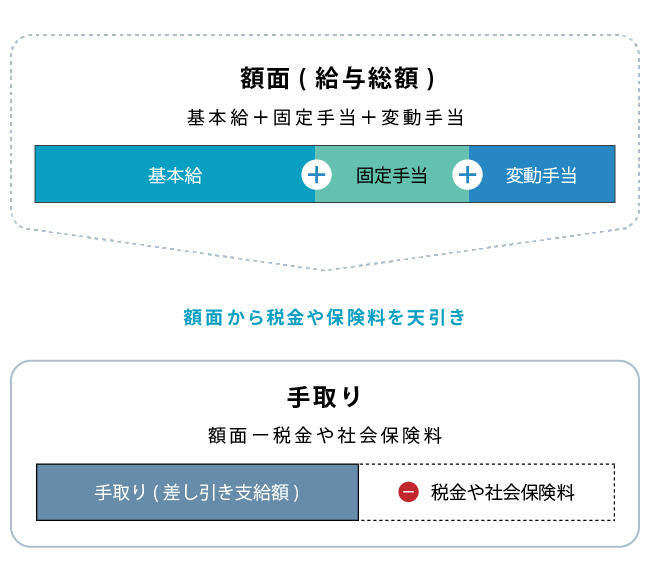

「年収」とはいわゆる「額面」のことで、給料の総支給額を指します。

一方、「手取り」は総支給額から税金や保険料などが差し引かれた後の、実際受け取る金額のことです。「手取り額」は給与明細の「差引支給額」で確認できます。

企業に勤める東京都内在住・40歳未満の方を例に挙げると、年収2000万円の場合、年間で約700万円程の保険料や税金が差し引かれるため、実際に手元に受け取れる年収手取り額は約1300万円程度になるのが一般的です。

概算ではありますが、具体的な内訳の一例を紹介します。

(東京都・40歳未満・ボーナスなしの場合)

| 年収 | |

|---|---|

| 20,000,000円 | |

| 控除 | |

| 健康保険料 | 826,488円 |

| 厚生年金保険料 | 713,700円 |

| 雇用保険料 | 110,000円 |

| 住民税 | 1,596,981円 |

| 所得税 | 3,717,538円 |

| 年収手取り額 | |

| 13,035,293円 | |

(※令和7年度の料率・税額で算出しています)

会社員の場合、年収2000万円までは会社が年末調整を行ってくれる場合がほとんどですが、2000万円を超えたら自分で確定申告をしなければなりません。年収2000万円を超えると、年末調整の対象から外れるためです。

【参照】(全国健康保険協会)令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)

【参照】(日本年金機構)厚生年金保険料率

【参照】(厚生労働省)雇用保険料率について

【参照】(東京都)個人住民税

【参照】(国税庁)所得税の税率

【関連記事】「手取りとは?額面との違いや計算方法、年代(年齢)別の平均額を紹介」

【テーマ別】平均年収ランキング

「一人で転職活動をするのは不安...」という方は、無料で相談できる転職エージェント『マイナビ転職エージェント』にご相談ください。

【マイナビ転職エージェントのご利用方法はこちら】

2. 年収2000万円における月々の手取りはいくら?

年収2000万円における月々の手取り額は、ボーナスの有無によって異なります。上記と同じ「東京都・40歳未満」で年収2000万円の人を想定し、具体的な内容を解説していきます。

2.1. ボーナスなしの場合

ボーナスがない場合、月々の手取り額は約108万円程度となります。単純に2000万円を12ヵ月で割ると、月々の支給額は約166万円になりますが、社会保険料と税金があわせて約58万円控除されるため、実際手元に入る手取り額は額面の166万円よりも少なくなります。

| 年収 | ||

|---|---|---|

| 2000万円 (1カ月の給与 約166万円×12カ月) |

||

| 1カ月の給与 | 控除 | |

| 1,660,000円 | 健康保険料 | 68,874円 |

| 厚生年金保険料 | 59,475円 | |

| 雇用保険料 | 9,130円 | |

| 住民税 | 133,082円 | |

| 所得税 | 309,795円 | |

| 月収手取り額 | ||

| 1,079,644円 | ||

2.2. ボーナスありの場合

年間400万円のボーナスが支給される場合、月々の手取りは約90万円程度となるケースが多いようです。年収の中に400万円のボーナスが含まれているため、その分、1カ月の支給額は少なくなる仕組みです。

なお、ボーナスからも社会保険料と所得税が引かれるため、400万円のボーナスであっても、手取り額は約240万円前後になります。

| 年収 | ||

|---|---|---|

| 2000万円 (1カ月の給与 約133万円×12ヶ月+ボーナス400万円) |

||

| 1カ月の給与 | 控除 | |

| 1,330,000円 | 健康保険料 | 65,901円 |

| 厚生年金保険料 | 59,475円 | |

| 雇用保険料 | 7,331円 | |

| 住民税 | 100,196円 | |

| 所得税 | 201,272円 | |

| 月収手取り額 | ||

| 898,825円 | ||

【関連記事】「【早見表】年収と手取りの違いは?簡単な計算式や早見表、シーンの使い分け方を紹介」

【関連記事】「ボーナスがない会社は何割?賞与なしの会社で働くメリットや注意点」

【関連記事】「社会保険とは?公的医療保険と公的年金について詳しく解説!【社会人のためのお金の勉強】」

【在宅勤務可の求人はこちら】

3. 年収2000万円は平均年収の4倍を上回っている計算に

国税庁の調査によると、令和5年における給与所得者約5,076万人(1年を通じて勤務した給与所得者)の平均年収は460万円でした。この数字から、年収2000万円は平均年収の4倍以上であることがわかります。

各年収ごとの詳しい割合は以下の通りです。

| 平均年収の区分 | 割合 |

| 100万円以下 | 8.1% |

| 100万円超 200万円以下 | 12.3% |

| 200万円超 300万円以下 | 14.0% |

| 300万円超 400万円以下 | 16.3% |

| 400万円超 500万円以下 | 15.4% |

| 500万円超 600万円以下 | 10.8% |

| 600万円超 700万円以下 | 7.1% |

| 700万円超 800万円以下 | 4.9% |

| 800万円超 900万円以下 | 3.2% |

| 900万円超 1,000万円以下 | 2.3% |

| 1,000万円超 1,500万円以下 | 4.0% |

| 1,500万円超 2,000万円以下 | 0.9% |

| 2,000万円超 2,500万円以下 | 0.3% |

| 2,500万円超 | 0.3% |

この表からわかるように、年収2000万円超の割合は労働者全体のわずか0.6%です。5,076万人いる労働者のうち、7割以上が年収600万円以下であることを考えると、年収2000万円は高所得と言えます。

【出典】国税庁「令和5年民間給与実態統計調査」

【関連記事】「業績悪化・不振は転職理由になる?|伝える際の例文とコロナ禍に言及する際の注意点」

【関連記事】「夏・冬のボーナスの査定期間はいつ?査定の仕組みや平均額を解説」

【関連記事】「転職前にボーナス(賞与)をもらうには?退職のタイミングやスケジュール」

4. 【男女・年齢・業種別】平均年収と年収2000万円の割合

2000万円という年収は一般的に見てどの程度の水準なのでしょうか。

ここでは前述の国税庁の調査データをさらに掘り下げ、男女別・年齢別・業種別の平均年収と年収2000万円の人の割合を紹介します。

4.1. 【男女別】平均年収と年収2000万円の割合

男性の平均年収は約569万円であり、全体平均と比較して約100万円以上高い金額となっています。一方、女性の平均年収は約316万円と、全体平均や男性平均と比べて低い数字です。

年収2000万円以上の割合は男性で0.9%、女性で0.2%といずれも1%未満ですが、やはり男性のほうが割合は高くなっています。しかし、いずれにしても男女ともに年収2000万円以上の方は上位少数の高所得者であると言えるでしょう。

4.2. 【年齢別】平均年収と年収2000万円の割合

年齢を軸に平均年収を見てみると、55~59歳が545万円と最も高くなっています。なお、「55~59歳の男性」は年齢別で唯一平均年収が700万円を超える層であり、金額は712万円でした。

また、女性では25~29歳が353万円と最も高い平均年収であり、どの年代も400万円を超えていません。

年収2000万円は最も高い「55~59歳の男性」の平均年収の3倍近い数字ですので、かなり高い収入であり、実現するのは容易ではない難しいこともわかります。

4.3. 【業種別】平均年収と年収2000万円の割合

民間給与実態統計調査で区分されている14個の業種のうち、平均年収が最も多いのは「電気・ガス・熱供給・水道業」の775万円です。

なお、最も低い平均年収は「宿泊業・飲食サービス業」の264万円となっており、「電気・ガス・熱供給・水道業」とは約510万円の差が生じています。

これは業種全体の平均値であり、役職や仕事の内容などによってはさらに高い収入が得られることが予想できますが、年収2000万円という額はどの業種でも平均以上の高収入であることがわかります。

【関連記事】「【早見表】簡単な手取り計算方法を解説!月収・年収別の早見表や、税金ごとの計算方法まとめ」

【20代の方向け】

キャリアチェンジしたい!「無料個別相談会」

5. 年収2000万円の標準的な生活水準

「年収2000万円あれば十分余裕を持って暮らせる」という声がある一方で、支出の状況によっては「年収2000万円でも生活は楽とはいえない」という方もいます。

年収2000万円は、給与所得者の平均値から考えるとかなりの高収入ということがわかりましたが、暮らしていく上でどの程度の生活水準を保てるのでしょうか。

ここでは、家賃や光熱費、食費などを例に挙げて、年収2000万円世帯の一般的な生活水準を解説します。

5.1. 家賃(住居費)

家賃の目安としては、月収の3分の1までに抑えるのが適正と言われています。したがって、ボーナスなしで年収2000万円、月の手取り額が約108万円の場合、36万円程度にとどめるのが良いでしょう。これは、一人暮らしであれば、都心でも十分暮らせる水準です。

一方、家族がいる場合は部屋の数や広さが必要となり、家賃も高くなるのが一般的です。とはいえ、36万円の予算があれば立地や間取りをそれほど制限することなく、多くの選択肢から希望の住まいを見つけられるでしょう。

5.2. 水道光熱費

水道、電気、ガス代を含む水道光熱費は、大幅に削ることが難しい費用ですが、収入の5~10%程度にとどめるのが適性とされています。ボーナスなしで年収2000万円、月の手取り額が約108万円の場合、予算は54,000円〜108,000円程度です。

日中ほとんど家にいない単身者の水道光熱費平均額は、月額10,000円~15,000円程度と言われており、予算からすると十分余裕があると言えます。

一方、夫婦または子供がいる世帯では使用する家電などが多くなり、料理やお風呂の回数も増えることから、一般的に20,000円~30,000円以上の水道光熱費がかかると言われています。季節によっては40,000円を超える可能性もあるものの、十分予算の範囲内に収まるでしょう。

5.3. 食費

食費も生きていく上で欠かせない費用であるため、大幅に削ることは難しいものの、「自炊が多いか、外食が多いか」「単身か、家族が多いか」などによって大きく変わります。目安は収入の15~20%程度であり、ボーナスなしで年収2000万円、月の手取り額が約108万円の場合、予算は162,000円〜216,000円程度です。

単身者の平均的な食費は約40,000円〜45,000円程度と言われているので、全く問題ない水準です。一方、子供がいたり、食にこだわりがあったりする家庭では、100,000円以上かかる場合もあります。

また、生活に余裕があることで、外食や嗜好品購入の頻度が増える可能性もあるので、使い過ぎ防止のためにも、おおよその食費予算を把握しておくのがいいでしょう。

5.4. その他の生活費

上記で解説した家賃・水道光熱費・食費の予算を合計すると、約58万円~68万円ほどとなり、ボーナスなしで年収2000万円、月の手取り額が約108万円の場合、その他の予算としては約50万円~40万円程度が残る計算です。

ただし、上記でも述べたように実際にはこれらの支出が予算内に十分収まることが多いと考えられるので、さらに多くの金額が確保できる可能性も高いです。

そこから、その他の生活費である通信費、衣服費、医療費、保険費、娯楽費などを支出することになります。さらに、将来に向けた貯金や、子供がいる世帯では教育費も必要になるでしょう。

基本的に年収2000万円あれば、全ての生活費を多めに見積もっても十分余裕を持って暮らせます。とはいえ、支払う税金の額が増えたり、家計の管理が緩くなったりして生活が苦しいと感じる場合は、少しずつ生活費を見直さなければなりません。

【関連記事】「新卒の初任給は平均どれくらい?手取りの計算方法や控除額も解説」

【関連記事】「新卒で会社を辞めたいと思ったら-転職のメリット・デメリットや注意点について解説」

【IT・Web職種への転職をご希望の方はこちら】

6. 年収2000万円の生活費シミュレーション

生活の豊かさを図るためには、毎月いくらの出費が発生し、どの程度の現金が手元に残るのかが非常に重要です。

そこで、ここではボーナスなしで年収2000万円、月の手取りが約108万円を想定し、一人暮らし・既婚(子供なし・子供あり)の属性別にかかる生活費の平均金額を紹介します。

6.1. 一人暮らしの場合

一人暮らしの場合、1カ月でかかる生活費は以下のようなイメージです。

家賃:100,000円

食費:40,000円

水道光熱費:12,000円

通信費:10,000円

医療費:5,000円

交通費:3,000円

日用品費:5,000円

交際費・娯楽費:30,000円

雑費:5,000円

========================

合計:210,000円

上記のシミュレーション通りに生活すると月に87万円程度の現金が残ることになり、貯金をしながらも、余裕のある生活が送れるでしょう。

6.2. 既婚者の場合(配偶者のみの場合)

夫婦で生活する既婚者の場合、1カ月でかかる生活費は以下のようなイメージです。

家賃:150,000円

食費:70,000円

水道光熱費:20,000円

通信費:15,000円

医療費:8,000円

交通費:6,000円

日用品費:10,000円

交際費・娯楽費:50,000円

雑費:10,000円

========================

合計:339,000円

夫婦2人での暮らしの場合、単純計算で各項目が2倍の金額になりますが、抑えられるであろう項目に調整を加えシミュレーションしました。

上記の場合、約74万1千円が手元に残る計算です。十分余裕はありますが、生活レベルを上げ過ぎると、手元にあまり残らないということも考えられます。そのため、突発的な出費や将来に備えて、計画的に貯蓄や運用を行いましょう。

6.3. 既婚者の場合(子供がいる場合)

夫婦と小学校低学年の子供がいる家庭の場合、かかる生活費は以下のようなイメージです。

家賃:200,000円

食費:90,000円

水道光熱費:30,000円

通信費:18,000円

医療費:15,000円

交通費:8,000円

教育費:20,000円

日用品費:20,000円

交際費・娯楽費:60,000円

雑費:30,000円

========================

合計:491,000円

子供がいる家庭は、塾や習い事にかかる費用なども含め教育費の項目が増えます。また、子供は予期せぬタイミングで体調を崩すことも多いので、医療費も多めに確保しておかなければなりません。

上記のシミュレーションでは、約58万9千円ほど残る計算です。ただし、子供が成長するにつれて出費は増える傾向にあるため、余裕があるうちに資産管理を徹底することが重要です。

【関連記事】「生きていくために必要なお金はいくら?「必要年収」を考えてライフプランニングしよう!」

【関連記事】「「仕事が合わない」と感じるのはなぜ?理由・対処法・転職活動のコツを解説」

【関連記事】「【仕事辞めたい】よくある理由と会社を辞めたくなったらやるべきこと」

7. 年収2000万円で実現可能なことは?

年収2000万円で基本の生活費以外に捻出できる金額を、貯金・マイホームの購入・車の購入・旅行・投資・子育てという6つの項目に分けて紹介します。先々を見据え、計画的に検討していきましょう。

7.1. 貯金

独身・既婚に関係なく貯金は毎月計画的に行う必要があります。上述したシミュレーションでは、独身の場合で月々約87万円ほど手元に残る計算なので、自由にお金が使えて余裕がもてるうちにコツコツ貯金しておくことをおすすめします。

一方、既婚の場合は住む場所や家族の人数によって異なるものの、60万円以上のお金を貯金に回せる可能性があります。ただし、子供が多い場合は突発的に支出が増えることもあるので、すぐに使えるお金を準備しておくのがおすすめです。

7.2. マイホームの購入

年収2000万円あれば、マイホームも十分購入できる可能性があります。一般的に、住宅ローンの借入額は年収の5~6倍が適性と言われているため、年収2000万円の方は約1億〜1億2,000万円のローンが組める計算です。

仮に返済期間を35年とすると、金利によって異なるものの、月々の返済額は約28~31万円となります。「もう少し返済額を少なくしたい」「返済期間を短くしたい」という場合は、頭金を準備したり住むエリアを見直したりして、借入額を抑えるようにしましょう。

7.3. 車の購入

車の購入費の目安は年収の約半分と言われています。そのため、年収2000万円の場合は1000万円がおおよその予算となり、高級国産車から外車まで多くの車が購入の選択肢となるでしょう。

ただし、車にはガソリン代や駐車場代、保険料や車検費用など年間で数十万円単位の維持費がかかります。購入費用だけでなく、これらの維持費についても慎重に検討しなければなりません。

7.4. 旅行

観光庁が公表しているデータによると、2024年に日本人が1回の国内旅行で消費した平均金額は、1人あたり46,585円(うち宿泊旅行は1人あたり69,362円、日帰り旅行は1人当たり19,533円)でした。

独身の方であれば、毎月の残った給与を貯めることで1年に複数回の旅行を楽しむことができるでしょう。

一方、単純計算では、2人で93,170円、3人で139,755円が1回の国内旅行における平均消費額となります。夫婦や子育て世帯、また海外旅行ではさらに費用がかかるため、あらかじめ費用を積み立てておくと安心です。

【出典】国土交通省|観光庁「旅行・観光消費動向調査 2024年 年間値」

7.5. 投資

2024年から新NISAが始まったことなどを受け、投資に興味を持つ方も増えています。NISAに関して言えば年々口座数は増えており、2025年3月末時点のNISA口座数は2647万口座と多くの方が投資を行っていることが分かります。

年収2000万円の場合、貯金や旅行費用を差し引いても、1カ月に数万円〜数十万円を投資に回せる可能性があります。ただし、投資は元本割れのリスクもあるため、貯金とのバランスを考えながら慎重に行いましょう。

7.6. 子育て

年収2000万円あれば、子供がいても十分余裕のある生活が送れるでしょう。しかし、子供の人数が2人、3人と増えれば、食費や衣服費、教育費は単純に考えて2倍、3倍とかかります。

また、幼稚園から大学まで私立に通わせるとなると、一人につき2000万円以上の学費がかかるとも言われます。そのため子供が多い場合は、できるだけ小さいうちから教育費を貯めるなど、計画的な資産管理を行う必要があります。

【関連記事】「いまからきっちり貯めよう! FPが教える賢い貯金術5選」

【関連記事】「【「新NISA」積立投資Q&A】暴落したら? 売却のタイミングは? 疑問にお答えします!」

8. 節約をするためのコツ

年収2000万円でも、家族が多く将来の生活が心配など不安がある場合は、無理のない範囲で行える節約術を取り入れましょう。節約方法に関する情報は数多くありますが、ここではすぐに実践可能な方法をいくつか紹介します。

- 家計簿をつけて毎月の収支を正確に把握する

- 定期的に整理整頓し消耗品類の在庫を把握する

- 消耗品は最後まで使い切ってから処分する

- コスパを重視して買い物をする

- クーポン券やタイムサービスなどの割引サービスを活用する

- 保険を見直してみる

- 水道料金や光熱費の契約を見直す

- ふるさと納税を利用する

【関連記事】「新NISAとは? をわかりやすく解説、デメリットや注意点も詳しく紹介! (1)」

9. 年収2000万円以上を目指すには

給与所得者で年収2000万円以上を目指すには、昇給をただ待っているのではなく、戦略的な取り組みが必要です。有効な取り組みとして以下の4点をご紹介します。

9.1. 現職でさらに上を目指してみる

昇進して現在よりも良いポジションに就けば、当然ながら昇給のチャンスも多くなります。さらに、企業によっては役職手当がもらえる場合もあり、昇給と手当のダブルで年収アップを目指せます。

以前は、勤続年数に伴って昇進していく「年功序列」が一般的でしたが、近年は仕事の成果や実力を人事に反映する「成果主義」を取り入れている企業が多くなっています。

そのため、目標達成やプロジェクトの成功など具体的な成果を出すことで、比較的若い世代からでも年収2000万円を目指せる可能性があります。

9.2. 資格の取得やスキルアップを図る

専門的な資格を取得し、より高度な業務に挑戦することで、年収2000万円以上を目指せる可能性が高まります。特定の職種では、資格が条件になっていたり、別途資格手当がもらえたりするケースもあります。

また、需要の多い資格は、自分の市場価値を高めることにも繋がります。例えば、近年注目されているITに関連した資格は、職場での評価を上げるだけでなく、転職市場でも有利に働くでしょう。

9.3. 副業をする

新たな収入源を確保するため、副業を始めるのもおすすめです。フリーランスのWebライティングやデザイン、プログラミング、オンライン講師、ブログ運営など、本業が休みの日や、夜寝る前などの隙間時間に在宅でできる仕事が人気です。

また、副業を通じて新たなスキルを習得したり人脈を広げたりすれば、本業の収入にも良い影響を与えられるかもしれません。ただし、企業によっては副業が禁止されている場合もあるので、就業規則などでしっかり確認してから始めることが大切です。

9.4. 転職を考えてみる

「そもそも昇給制度がない」「会社の業績が悪化している」「業界全体の平均年収が低い」という場合は、上記のような取り組みをしてみても年収2000万円を目指すのは難しいでしょう。そんなときは、思い切って転職を検討するのも一つの方法です。

なお、年収アップを目指して転職を考える際は、転職エージェントを利用するのがおすすめです。転職エージェントは、個人で確認するのが難しい業界や企業の実情を熟知しています。

さらに、企業選定から面接対策まで、専門のアドバイザーが一貫してサポートしてくれるので、理想の転職先に出会える可能性がアップするでしょう。

【関連記事】「退職を考えている時は誰に相談すると良い? 相談する相手や注意点を紹介」

10. 年収2000万円以上を目指せるおすすめの職種

ここからは、年収2000万円以上を目指せるおすすめの職種を紹介します。平均年収などを見ると年収2000万円はかなり高い目標とも言えますが、高収入を目指しているという方はぜひ参考にしてください。

10.1. 経営・戦略コンサルタント

企業に対して、経営戦略や業務改善の提案を行う専門職です。まずは、企業の現状を分析し、問題点を洗い出します。その後、目標達成やコスト削減に向けた戦略の策定を行い、企業の競争力向上と長期的な成長をサポートします。

責任が重い仕事であり、財務分析やマーケティング、人事管理などの幅広い知識も必要なため、経験と実績を積み重ねることで高収入が期待できます。

10.2. 外資系企業営業職

外国資本が関与する企業で営業業務を担当する職種です。外資系企業は実力や成績に応じて報酬が決まる「成果主義」を導入していることが多く、実績次第ではかなりの高収入を得られる可能性があります。

外資系企業営業職の中でも特に報酬が高いとされるのは、証券会社やIT企業であり、管理職クラスになれば2000万円近い年収を得られる可能性もあります。そのためには、高い英語力と国際的なビジネススキルが必要であり、成果を追求する姿勢も求められるでしょう。

10.3. 金融専門職

銀行、証券会社、保険会社、投資ファンド、企業の財務部門で、金融に関連する業務を専門的に行う職種です。具体的には、アクチュアリー、ファンドマネージャー、クオンツ、アナリストなどの職業があります。

いずれも高度な数理的思考に加えて、適切な投資判断やリスク管理能力が求められます。大規模な資金を扱うことが多く、責任が重い職種のため、大企業の管理職になれば年収2000万円を目指せることもあります。

【関連記事】「金融業界とは?業種や職種・必要なスキルについて紹介」

10.4. ITコンサルタント

企業の情報技術(IT)に関する課題を解決し、IT戦略の立案、システム導入、業務改善などを支援する専門職です。具体的には、クライアントの業務プロセスを分析して問題点を特定した後、ビジネス目標を達成するためのIT戦略を策定します。

また、システムの導入支援やアフターフォローを行うこともあります。ITスキルはもちろん、ビジネスや業務改善に関する知識も必要です。外資系の大手コンサルティングファームでは、比較的若い年代で年収2000万円を実現している方もいます。

10.5. 士業系専門職

司法書士、行政書士、税理士、公認会計士など、専門知識を活かして業務を行う職種を指します。特定の国家資格を持ち、「士」の字が付くことから「士業」と呼ばれています。

それぞれ、難易度の高い試験に合格しなければならず、業務では法務・財務の重要な案件を扱うため、大きなプレッシャーを伴う仕事です。ある程度の年数経験を積んだあと、独立開業することで年収2000万円を目指せるでしょう。

11. その他年収〇万円の手取り額

その他、年収〇万円の手取り額については、下記の記事でご紹介しています。ぜひ参考にご覧ください。

【関連記事】「【「業界研究まず何から始めればいい?やり方と見るべきポイント」」

【関連記事】「転職に向けた業界研究の進め方は?各業界の特徴について解説します」

【関連記事】「業界を変える転職を成功させる3つのポイント!職種を変えるケースも解説」

【関連記事】「IT業界とは?5つの業界別に職種やメリット・向いている人を紹介」

【関連記事】「転職のタイミングは何月がベスト?年齢・状況別の見極めポイントも解説」

年収アップを目指すなら

まずはプロにご相談ください

マイナビ転職エージェントについて詳しく知る >

12. まとめ

年収2000万円の手取りは、約1300万円前後となる計算です。手取り月収はボーナスなしで約108万円、年間400万円のボーナスありで約90万円程度となるでしょう。

一般的には、単身者、既婚者ともに余裕を持った生活が送れる収入ですが、子供が多い場合は教育資金を早めに準備するなどの工夫も必要です。

年収2000万円以上を目指したいのであれば、思い切って転職を考えるのも一つの方法です。「現職の業界自体が衰退している」「将来の年収アップが見込めない」という方は、転職することで将来的なメリットが大きくなる可能性があるかもしれません。

\転職するか迷っていてもOK/

マイナビ転職エージェントに無料登録して

転職サポートを受ける