年収500万円の手取り額は、ボーナスなしの場合およそ390万円となるケースが多いようです。実際に、年収500万円ではどのような生活が実現できるのでしょうか?

本記事では、「年収500万円」を一つの基準とし、手取り額や性別・年齢・業種別での割合、生活にかけられる金額、効果的な節約方法などを解説します。年収500万円の暮らしについて知りたい方はぜひ参考にしてください。

【関連記事】「転職での年収アップの相場は?交渉のポイントや年収アップしやすい人の特徴を解説」

【関連記事】「「103万円の壁」とは? 引き上げると「手取り」が増加する理由は?」

【関連記事】「職種別平均年収ランキング」

「もしかしたら仕事頑張りすぎ!? 」... そんな方へ

\無料・登録不要/

『仕事どうする!? 診断』を受ける >

1. 年収500万円の手取りは約390万円

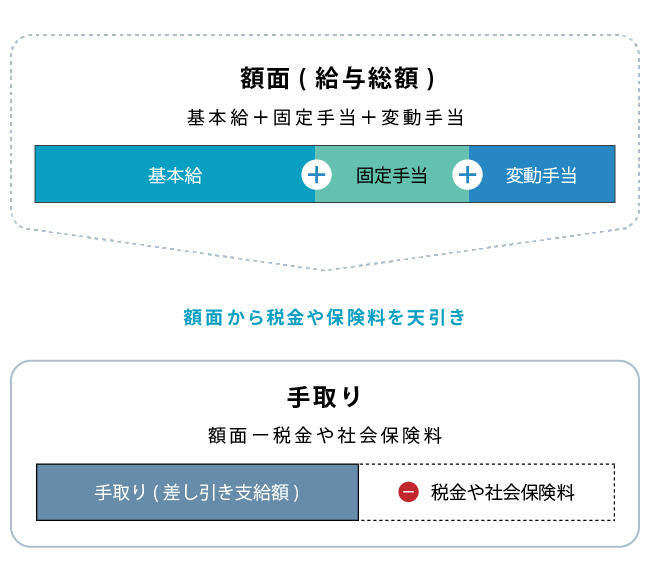

「年収」とはいわゆる「額面」のことで、給料の総支給額を指します。

一方、「手取り」は総支給額から税金や保険料などが差し引かれた後の、実際受け取る金額のことであり、給与明細の「差引支給額」で確認できます。

一般企業に勤める都内在住・30代の方を例に挙げると、年収500万円でボーナスなしの場合、1年間の社会保険料や税金は合計約110万円となり、年収手取り額は約390万円程度になる計算です。概算ではありますが、具体的な内訳の一例を紹介します。

(東京都・40歳未満・ボーナスなしの場合)

| 年収 | |

|---|---|

| 5,000,000円 | |

| 控除 | |

| 健康保険料 | 245,500円 |

| 厚生年金保険料 | 450,180円 |

| 雇用保険料 | 30,000円 |

| 住民税 | 245,400円 |

| 源泉所得税 | 137,900円 |

| 年収手取り額 | |

| 3,891,020円 | |

【参照】(全国健康保険協会)令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)

【参照】(日本年金機構)厚生年金保険料率

【参照】(厚生労働省)雇用保険料率について

【参照】(東京都)個人住民税

【参照】(国税庁)所得税の税率

2. 年収500万円における月々の手取りはいくら?

年収500万円における月々の手取り額は、ボーナスの有無によって異なります。「東京都・40歳未満・年収500万円」の方を想定し、具体的な内容を解説していきます。

2.1. ボーナスなしの場合

ボーナスがない場合、月々の手取り額は約32万円となります。単純に500万円を12ヵ月で割ると、月々の支給額は約42万円になりますが、社会保険料と税金があわせて約10万円が控除されるため、実際手元に入る手取り額は額面の42万円よりも少なくなります。

| 年収 | ||

|---|---|---|

| 5,000,000円 (1カ月の給与約42万円×12カ月) |

||

| 1カ月の給与 | 控除 | |

| 420,000円 | 健康保険料 | 20,310円 |

| 厚生年金保険料 | 37,510円 | |

| 雇用保険料 | 2,520円 | |

| 住民税 | 20,720円 | |

| 源泉所得税 | 10,930円 | |

| 月収手取り額 | ||

| 328,010円 | ||

2.2. ボーナスありの場合

年間80万円のボーナスが支給される場合、月々の手取りは約27万円となります。年収の中に80万円のボーナスが含まれているため、その分、1カ月の支給額は少なくなる仕組みです。

なお、ボーナスからも社会保険料と所得税が引かれるため、80万円のボーナスであっても、手取り額は約66万円程になります。

| 年収 | ||

|---|---|---|

| 5,000,000円 (1カ月の給与35万円×12ヶ月+ボーナス80万円) |

||

| 1カ月の給与 | 控除 | |

| 350,000円 | 健康保険料 | 17,830円 |

| 厚生年金保険料 | 32,940円 | |

| 雇用保険料 | 2,100円 | |

| 住民税 | 16,990円 | |

| 源泉所得税 | 8,760円 | |

| 月収手取り額 | ||

| 271,380円 | ||

【関連記事】「基本給とは?手取りや固定給との違い、決め方について詳しく解説」

【関連記事】「夏・冬のボーナスの査定期間はいつ?査定の仕組みや平均額を解説」

【関連記事】「夏のボーナスはいつ支給される? 一般企業と公務員の支給日や平均額を紹介」

無料で相談できる転職エージェント「マイナビ転職エージェント」の利用方法を確認してみる。

【年収400万円以上の求人はこちら】

3. 年収500万円は平均年収を約40万円上回っている

国税庁の調査によると、令和5年における給与所得者約5,076万人の平均年収は約460万円であり、年収500万円は平均年収を40万円ほど上回っています。各年収ごとの詳しい割合は以下の通りです。

| 平均年収の区分 | 割合 |

|---|---|

| 100万円以下 | 8.1% |

| 100万円超 200万円以下 | 12.3% |

| 200万円超 300万円以下 | 14.0% |

| 300万円超 400万円以下 | 16.3% |

| 400万円超 500万円以下 | 15.4% |

| 500万円超 600万円以下 | 10.8% |

| 600万円超 700万円以下 | 7.1% |

| 700万円超 800万円以下 | 4.9% |

| 800万円超 900万円以下 | 3.2% |

| 900万円超 1,000万円以下 | 2.3% |

| 1,000万円超 1,500万円以下 | 4.0% |

| 1,500万円超 2,000万円以下 | 0.9% |

| 2,000万円超 2,500万円以下 | 0.3% |

| 2,500万円超 | 0.3% |

この表から分かるように、年収500万円台の方は全体の10.8%、約10人に1人の割合となっています。最も多い区分は300万円超400万円以下であり、年収が高くなるにつれて割合も少なくなる傾向にあります。

【出典】国税庁「令和5年民間給与実態統計調査」

【年収500万円以上の求人はこちら】

4. 【男女・年齢・業種別】平均年収と年収500万円の割合

ここでは、さらに掘り下げて、令和5年における男女別・年齢別・業種別の平均年収と年収500万円の割合を紹介します。

4.1.【男女別】平均年収と年収500万円の割合

男性の平均年収は約569万円であり、全体平均と比較して約100万円以上高い金額となっています。一方、女性の平均年収は約316万円と、全体平均や男性平均と比べて低い数字です。

また、年収500万円台の割合は男性で14.0%、女性で6.7%でした。このことから、特に女性で年収500万円台の収入を得ている人は、かなり少ないことが分かります。

4.2.【年齢別】平均年収と年収500万円の割合

年齢を軸に平均年収の推移を見てみると、55~59歳の545万円が最も高くなっています。ただし、男性と女性では各年代ごとの平均年収に大きな開きがあります。

まず、男性で平均年収が高いのは55~59歳の712万円であるのに対し、女性では25~29歳の353万円です。

また、男性では35~64歳までの幅広い年代で平均年収が500万円を超えている一方で、女性ではどの年代も360万円以下となっています。

【関連記事】「ボーナスの平均額はいくら?業種・年代・規模別にわかりやすく紹介」

【関連記事】「新卒のボーナス平均額は?社会人一年目の夏・冬はいくらもらえる?」

4.3.【業種別】平均年収と年収500万円の割合

業種別の平均年収で最も多いのは「電気・ガス・熱供給・水道業」で約775万円、最も低い業種は「宿泊業・飲食サービス業」で約264万円となっており、約510万円の差が生じていました。

平均年収500万円以上の業種は全14業種中以下の7業種です。

- 電気・ガス・熱供給・水道業:775万円

- 金融業・保険業:652万円

- 情報通信業:649万円

- 建設業:548万円

- 学術研究、専門・技術サービス業、教育、学習支援業:551万円

- 複合サービス事業:535万円

- 製造業:533万円

【関連記事】「【業界一覧】転職希望者必見! 各業界の特徴と現状・求められる主な職種を紹介」

【関連記事】「昇給とは?昇給制度の種類や仕事選びでの注意点を紹介」

【年収600万円以上の求人はこちら】

5. 年収500万円の標準的な生活水準

年収500万円は全体の平均値を上回る金額ということが分かりましたが、どの程度の生活水準を保てるのでしょうか。ここでは、家賃や光熱費、食費などを例に挙げて、年収500万円世帯の標準的な生活水準について解説します。

5.1. 家賃(住居費)

家賃の目安としては、月収の3分の1までに抑えるのが適正金額といわれています。

したがって、ボーナスなしで年収500万円、月の手取り額が32万円の場合、10万円以内にとどめるのが良いでしょう。単身者であれば、東京都内に近い立地でも暮らせる可能性があります。

一方、家族がいる場合は部屋の数や広さが必要となるので、単身者と同じとはいかない可能性があります。そのため、他の支出を抑えて家賃を補填するか、家賃水準が低い郊外に住むかの選択が必要となる場合もあるでしょう。

5.2. 水道光熱費

水道、電気、ガス代を含む水道光熱費は、大幅に削ることが難しい費用ですが、収入の5~10%程度にとどめるのが適正とされています。これは、ボーナスなしで年収500万円、月の手取り額が32万円の場合、16,000~32,000円程度です。

日中ほとんど家にいない単身者の場合は、月額10,000円~15,000円程度が目安と言われており、ほぼ適正範囲内に収まるでしょう。

一方、夫婦または子供がいる世帯では、使用する家電なども多くなり、料理をする回数も増えます。また、洗濯やお風呂で水も多く使用することから、一般的に20,000~30,000円程度の水道光熱費が必要になるため、節約が必要な場面が出てくるかもしれません。

5.3. 食費

食費も生きていく上で欠かせない費用であるため、大幅に削ることは難しいものの、「自炊が多いか、外食が多いか」「単身か、家族が多いか」などによって大きく変わります。目安は収入の15~20%程度であり、ボーナスなしで年収500万円、月の手取り額が32万円の場合、48,000円~64,000円です。

単身者の平均的な食費は、約4万円程度と言われているので、適正値に収まることが多いでしょう。しかし、成長期の子供がいたり、食にこだわりがあったりする家庭では、80,000円以上かかる場合もあります。

このように、目安を大幅にオーバーする場合は、嗜好品を節約するなどして、出費を抑える必要があるでしょう。

5.4. その他の生活費

上記で解説した家賃・水道光熱費・食費を合計すると、約15万円~23万円となり、ボーナスなしで年収500万円、月の手取り額が32万円の場合は、約9万円~17万円程が残る計算です。

そこから、その他の生活費である通信費、衣服費、医療費、保険費、娯楽費などを支出することになります。さらに、将来に向けた貯金や、子供がいる世帯では教育費も必要になるでしょう。

基本的に、家賃・水道光熱費・食費は毎月必ずかかる費用であり、大幅に削るのは難しいため、家計が厳しい場合はそれ以外の生活費を削らなければなりません。

【関連記事】「コロナ禍と家計、約3割が収入・貯蓄減--貯蓄減の人35%は過去1年"50万円以上"減」

【年収700万円以上の求人はこちら】

6. 年収500万円の生活費シミュレーション

生活の豊かさは、収入に対していくら出費が発生し、現金がどの程度手元に残るかに左右されます。

ここでは、ボーナスなしで年収500万円、月の手取りが32万円を想定し、一人暮らし・既婚者(子供なし・子供あり)の属性別にかかる生活費の平均金額を紹介します。

6.1. 一人暮らしの場合

独身で一人暮らしの場合、かかる生活費は以下のようなイメージです。

家賃:80,000円

食費:40,000円

水道光熱費:13,000円

通信費:10,000円

医療費:5,000円

交通費:3,000円

日用品費:5,000円

交際費・娯楽費:30,000円

雑費:5,000円

========================

合計:191,000円

上記のシミュレーションで見ると、月に13万円程度の余裕が生まれるため、ある程度まとまった金額を貯金に回すこともできるでしょう。

6.2. 既婚者の場合(配偶者のみの場合)

夫婦で生活する既婚者の場合、かかる生活費は以下のようなイメージです。

家賃:120,000円

食費:70,000円

水道光熱費:19,000円

通信費:15,000円

医療費:8,000円

交通費:6,000円

日用品費:15,000円

交際費・娯楽費:30,000円

雑費:8,000円

========================

合計:291,000円

夫婦2人暮らしの場合、単純計算で各項目が2倍になりますが、抑えられるであろう項目に調整を加えシミュレーションしました。

上記の場合、残額が約29,000円となります。貯蓄や突発的な支出を考えて心もとないと感じる場合は、家の立地や築年数などの条件を下げたり、交際費や娯楽費を節約したりする必要があるでしょう。

6.3. 既婚者の場合(子供がいる場合)

夫婦と小学校低学年の子供がいる家庭の場合、かかる生活費は以下のようなイメージです。

家賃:120,000円

食費:80,000円

水道光熱費:25,000円

通信費:18,000円

医療費:15000円

交通費:8,000円

教育費:20,000円

日用品費:20,000円

交際費・娯楽費:30,000円

雑費:10,000円

========================

合計:346,000円

子供がいる家庭は、家庭の方針によって塾や習い事にかかる教育費の項目が増える場合があります。その場合は、月謝だけでなく往復の交通費も見積もっておきましょう。

また、子供は予期せぬタイミングで体調を崩すことも多いので、医療費も多めに確保しておくと安心です。

家賃がかからない場合はある程度余裕がありますが、上記のシミュレーションでは約26,000円の赤字となるため、収入を増やしたり節約をしたりする必要があるでしょう。

【関連記事】「年収はボーナス含む?手取り・年俸との違いや金額の計算方法を解説!」

7. 年収500万円で実現可能なことは?

年収500万円で捻出できる金額を、貯金・マイホームの購入・車の購入・旅行・投資・子育てという6つの項目に分けて紹介します。先々を見すえ、計画的に検討していきましょう。

7.1. 貯金

独身・既婚に関係なく貯金は毎月計画的に行う必要があります。上述したシミュレーションでは、独身の場合で月々13万円ほどを貯金に回せる計算です。自由にお金が使えて余裕がもてるうちに、コツコツ貯金しておくことをおすすめします。

一方、既婚の場合、貯金に回せるのは3万円程度の可能性があり、家族の人数や使い方によっては、まったく回せないことも考えられます。そのため、お金の管理方法を見直し、締められる部分は締めて、今後のライフステージの変化に備える意識が大切です。

7.2. マイホームの購入

年収500万円の収入があればマイホームの購入も可能なケースが多いです。

一般的に、住宅ローンの借入額は年収の5~6倍が適正と言われているため、年収500万円の方は約2,500万〜3,000万円のローンが組める計算です。

仮に返済期間を35年とすると、金利によって異なるものの、月々の返済額は約8万円~10万円となります。ただし、土地代がかかる場合、この借入額では足りない可能性もあるため、「頭金を準備する」「土地代が安い地方に移住する」といった対策が必要でしょう。

7.3. 車の購入

車の購入費目安は年収の約半分といわれているため、250万円がおおよその予算です。コンパクトカーや軽自動車であれば新車での購入も可能ですが、大きめのファミリーカーやグレードの高い車では、中古車を検討する必要があるでしょう。

ただし、車を購入するとガソリン代や駐車場代、車検費用など年間で数十万円単位の維持費がかかります。購入費用だけでなく、これらの維持費を捻出し続けられるかも慎重に検討しましょう。

7.4. 旅行

観光庁が公表しているデータによると、2024年10月~12月に日本人が1回の国内旅行で消費した平均金額は、1人あたり50,680円でした。

独身の方であれば、毎月の残った給与を貯めることで、旅行を楽しむこともできるでしょう。

一方、単純計算で2人では101,360円、3人では152,040円を1回の旅行で消費する可能性があるため、夫婦2人の世帯や子育て世帯では1カ月に約8,500円~13,000円を旅行費用として捻出しなければなりません。

【出典】国土交通省|観光庁「旅行・観光消費動向調査2024年年間値及び10-12月期」

7.5. 投資

2024年から新NISAが始まり、投資に興味を持つ方も増えています。実際、2024年9月時点のNISA口座数は2508万6221口座と、非常に多くの方が投資を行っていることが分かります。

年収500万円の場合、独身の方であれば貯金や旅行費用を差し引いても、数万円ずつ投資に回せる可能性があります。しかし、夫婦や子育て世帯は毎月赤字になることもあるため、まずは収入を増やすことを最優先に考えた方が良いでしょう。

また、株式や投資信託などに投資する場合は元本割れする可能性、不動産投資などの場合は大幅な価格下落の可能性もあるため、投資にはリスクが伴うことを十分認識しておきましょう。

【出典】金融庁「NISA口座の利用状況に関する調査結果の公表について」

【関連記事】「【「新NISA」積立投資Q&A】暴落したら? 売却のタイミングは? 疑問にお答えします!」

7.6.子育て

子育ても、子供一人の場合は遊びや教育にもある程度お金をかけられる可能性があります。

ただし、子供の人数が増えると、教育費や食費、衣服費なども増えることになるため、節約や収入アップなどさまざまな工夫が必要となるかもしれません。

【関連記事】「生きていくために必要なお金はいくら?「必要年収」を考えてライフプランニングしよう!」

【関連記事】「ボーナスの賢い使い道は?無駄遣いを防ぐコツや平均額も紹介」

8. 節約するためのコツ

家族が多く、毎日の生活に余裕がないという場合は、無理のない範囲で節約術を取り入れましょう。節約方法に関する情報は数多くありますが、ここではすぐに実践できる方法を紹介します。

- 家計簿をつけて毎月の収支を正確に把握する

- 定期的に整理整頓し消耗品類の在庫を把握する

- 消耗品は最後まで使い切ってから処分する

- コスパを重視して買い物をする

- クーポン券やタイムサービスなどの割引サービスを活用する

- 保険を見直してみる

- 水道料金や光熱費の契約を見直す

- ふるさと納税を利用する

すぐに効果が実感できないとしても、「塵も積もれば山となる」の考えのもと、日々コツコツ取り組むことが大切です。

ただし、あまり神経質になり過ぎると生活が楽しくなくなってしまうので、メリハリをつけた節約を意識しましょう。

【関連記事】「【おうち時間の過ごし方】"電気・ガス・水道代"の簡単節約テクニックを紹介」

9. 年収500万以上を目指すには

年収500万円以上を目指すためには、昇給をただ待っているだけではなく、戦略的な取り組みが必要です。

有効な取り組みとして以下の4点を紹介します。

9.1. 現職でさらに上を目指してみる

最も現実味があるといえるのが、現職でさらに上を目指すことです。現在よりも良いポジションに就ければ昇給のチャンスにも恵まれるはずです。

上の立場、上の役割を目指すために、まずは日常業務の取り組み方を振り返り、もっと効率化できる部分がないか見直してみましょう。

【関連記事】「昇格とは?昇進・昇給との違いや昇格試験合格のポイントを解説」

9.2. 資格の取得やスキルアップを図る

業務に関連する資格を取得すると、企業によっては手当が支給されることもあります。資格は自らのスキルを客観的に証明する上で最も分かりやすいものです。

支給される場合は、どの資格にいくらの手当がつくかは企業によって異なるので、自社の就業規則を確認するようにしましょう。

また、資格取得まではいかなくても、専門性や希少性の高いスキルを習得することで昇給に至るケースもあります。

【関連記事】「社会人におすすめの資格16選! キャリアアップや若いうちに取るべき資格を紹介」

9.3. 副業をする

近年はWebサービスやSNSが発達し、個人で仕事を獲得することも容易になりました。プログラミングや動画編集など、空き時間に自宅で取り組める副業は多数あるため、得意なことを活かせば、年収500万円以上を目指すことも十分可能です。

ただし、企業によっては副業が認められていない場合もあります。就業規則を見るか、人事担当者や上司に確認してから始めるようにしましょう。

【関連記事】「【社会人におすすめの副業4選】選ぶ際の判断基準と注意点も解説」

9.4. 転職を考えてみる

現在身を置く環境で年収500万円を実現する見込みがない場合は、転職を検討しても良いでしょう。自分の取り組みや努力が、必ずしも実を結び年収アップにつながるとは限らないので、より可能性が高い環境を探すことも有効な選択です。

転職の際は、転職エージェントの利用がおすすめです。転職エージェントは、転職サイトなどからは把握できない各業界・企業の実情を熟知しています。

さらに、企業選定から面接対策まで、専門のアドバイザーが一貫してサポートしてくれるので、満足度の高い転職が実現しやすくなります。

年収アップを目指すなら

まずはプロにご相談ください

マイナビ転職エージェントについて詳しく知る >

【離職中の方限定】今すぐ転職したい!最短で転職するための「無料個別相談会」

10. 年収500万円以上を目指せるおすすめの職種

ここからは、年収500万円以上を目指せるおすすめの職種を紹介します。経験者はもちろん、未経験であっても挑戦できる職種もあるので、年収500万円以上を目標にしている方は、ぜひ参考にしてください。

10.1. 営業職

自社の製品やサービスを、顧客に提案し販売する仕事です。営業活動を通じ、新規顧客の開拓と既存顧客のフォローアップを行います。主な営業活動としては、商談やプレゼンテーション、アフターサービスなどが挙げられます。

顧客のニーズを理解し、最適な商品やサービスを提供しなければならないため、高いコミュニケーション能力と問題解決能力が必要です。

ノルマが課せられるなど大きなプレッシャーがかかる一方で、裁量権が大きく自由度の高い職種でもあります。成果が直接業績に反映されるので、やりがいがあり、頑張り次第ではさらなる年収アップも期待できるのがメリットです。

10.2. システムエンジニア(SE)

コンピュータシステムやソフトウェアの設計、開発、運用、保守を行う専門職です。クライアントの要件をヒアリングし、それを基にシステムの設計書を作成するのが主な仕事内容です。

また、プログラマーと協力してシステムやソフトウェアを開発したり、テストを行って品質を確保したりすることもあります。さらには、導入後の運用や保守など、システムの安定稼働を支えるために幅広い業務を担います。

技術的な知識に加えて、プロジェクト管理能力やコミュニケーションスキルも求められます。

10.3. 経営コンサルタント

企業や組織に対して、経営に関する助言や指導を行う専門家です。主な役割は、クライアントの経営課題を分析し、問題解決のための戦略や改善策を提案することです。

また、組織の構造改革、業務プロセスの改善、コスト削減、マーケティング戦略の立案、IT戦略の策定なども担っています。

この職種には、分析力や問題解決能力に加えて、高いコミュニケーション能力も必要です。さらに、業界の最新動向やビジネスのトレンドを、常に把握しておかなければなりません。

10.4. MR

MRは「Medical Representative」の略で、製薬会社の医薬情報担当者として、医師や薬剤師に自社が扱う医薬品の情報提供を行うのが主な仕事です。

具体的には、医薬品の効果や使用方法を医師に説明し、医療現場で薬剤が適切に使用されるようサポートを行います。また、医療現場のニーズや競合製品の情報を収集し、自社が扱う医薬品の販売促進に繋げています。

MRには、高いコミュニケーション能力と専門知識が求められます。さらに、専門家としての信頼を得るため、医療分野の最新情報を常にアップデートすることも重要です。

10.5. 金融事務職

金融事務職とは、主に銀行や証券会社、保険会社などの金融機関で、各種事務作業を担当する職種です。口座開設や口座情報の更新、取引処理、データ入力、顧客対応が主な仕事内容です。

現金を扱うことが多いため、高い正確性と注意力が求められます。重圧の大きい仕事ではあるものの、金融商品の知識や法律に関する知識を深められるのはメリットです。

また、金融機関は安定した職場が多く、長期的なキャリアを築ける可能性が高いことも、魅力の一つと言えます。

スキルアップを目指すなら

まずはプロにご相談ください

マイナビ転職エージェントについて詳しく知る >

11. その他年収〇万円の手取り額

その他、年収〇万円の手取り額については、下記の記事でご紹介しています。ぜひ参考にご覧ください。

年収アップを目指すなら

まずはプロにご相談ください

マイナビ転職エージェントについて詳しく知る >

12. まとめ

ボーナスなしで年収500万円の場合、月の手取りは32万円ほどとなり、独身の方であれば比較的余裕のある生活を送れるでしょう。結婚・出産・子育てというライフステージの変化にも、工夫次第で十分対応が可能です。

今よりも高い収入を目指したいという場合は、転職活動を行うのも選択肢の一つです。転職の際は、理想の転職を全面的にサポートしてくれる転職エージェントの活用もぜひご検討ください。

\転職するか迷っていてもOK/

マイナビ転職エージェントに無料登録して

転職サポートを受ける