夏のボーナスは6月下旬〜7月上旬ごろ、冬のボーナスは12月に支給されることが多いです。一般企業では企業ごとに支給日が定められているため、具体的な日にちには差があります。また、公務員の場合は法律や条例によって支給日が定められています。

本記事では、夏・冬のボーナスの支給時期について一般企業と公務員の違いを交えて解説し、さらに支給額が決まる仕組みなどについても説明します。就職・転職活動にも関わってくる知識ですので、ぜひ参考にしてください。

【関連記事】「転職前にボーナス(賞与)をもらうには?退職のタイミングやスケジュール」

「もしかしたら仕事頑張りすぎ!? 」... そんな方へ

\無料・登録不要/

『仕事どうする!? 診断』を受ける>

1. 夏・冬のボーナス支給日はいつ?

一般的に、夏のボーナスは6月下旬〜7月上旬、冬のボーナスは12月に支払われる企業が多いでしょう。一般企業の場合は支給時期に決まりはなく、企業が自由に設定できます。一方、公務員は支給日が法律で決まっています。一般企業と公務員に分けて解説します。

1.1. 一般企業の支給日

民間企業の夏のボーナスは一般的に6月下旬〜7月上旬、冬のボーナスは12月に支払われることが多いです。ただし、民間企業ではボーナスの支給時期について法律などの定めがなく、会社の裁量の範囲内となっています。

具体的な支給日の調べ方としては、就業規則や雇用契約書でボーナスに関する規程を確認するのが確実でしょう。

また、企業は支給時期だけでなく、その金額の計算方法やボーナスの支給有無も決めることができます。そのため、こういった部分も含めて自分が勤める会社の規程を確認しておきましょう。

1.2. 公務員の支給日

公務員のボーナスについては、支給時期が法律や条例で定められています。

国家公務員の夏のボーナス支給日は人事院規則によって毎年6月30日、冬のボーナスの支給日は12月10日となっています。地方公務員は各自治体の条例によりますが、ほとんどが国家公務員に準じて夏のボーナスは6月下旬、冬のボーナスは12月10日かその前後に支給されます。

なお、支給日が休日の場合は、前日もしくは前々日に支給が行われます。例えば、6月30日が日曜日だった場合、6月28日金曜日が支給日となります。

【出典】e-Gov 法令検索「人事院規則九―四〇第十四条」

【関連記事】「転職のおすすめ時期はいつ?タイミング別のメリットや成功のコツを紹介」

【関連記事】「夏と冬のボーナスはどっちが多い?それぞれの平均支給額と給与に対する割合を紹介!」

【テーマ別】平均年収ランキング

【年収300万円以上の求人はこちら】

2. 夏・冬のボーナスの平均額はどれくらい?

ボーナスではある程度まとまった金額を受け取れると解説しましたが、夏のボーナスでは具体的にどのくらいの金額が支給されるのでしょうか。ここでは、各種統計資料から夏のボーナスの平均額を見ていきます。

【関連記事】「【2024年版】ボーナスの平均額はいくら?年代・学歴・業種・企業規模別に紹介!」

2.1. 一般企業の夏・冬のボーナス平均支給額

厚生労働省の調査によると、2024年夏に民間企業が支給したボーナスの平均額は414,515円、2024年冬に民間企業が支給したボーナスの平均額は413,277円です。産業によって差はありますが、おおむね30万〜50万円程度となっています。

また、株式会社マイナビの調査(※)によると、2024年の夏の賞与額は平均59.6万円でした。

(※20-50代の正社員のうち、2024年4月に転職活動を行った人と、今後3カ月で転職活動を行う予定の人1,366人を対象に実施)

最低賃金が定められている給与と違って、ボーナスでは下限が決まっていないため、企業によって支給額に差があると考えられます。

【出典】厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年9月分結果速報等」

【出典】厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和7年2月分結果速報等」

【出典】株式会社マイナビ「「2025年夏ボーナスと転職に関する調査」を発表」

【関連記事】「ボーナスがない会社は何割?賞与なしの会社で働くメリットや注意点」

2.2. 国家公務員の夏・冬のボーナス平均支給額

内閣官房が公表している資料によると、国家公務員の夏のボーナスは2024年平均で約659,400円、冬のボーナスは2024年平均で652,800円でした。また、2025年平均では約706,700円と増加傾向です。

民間企業の令和6年の統計で「学術研究等」に該当する企業における夏季賞与が平均645,387円、「金融業、保険業」で703,753円などとなっており、これらに近い金額であると言えるでしょう。

【出典】内閣官房内閣人事局「令和6年6月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給」

【出典】内閣官房内閣人事局「令和6年12月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給」

【出典】内閣官房内閣人事局「令和7年6月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給」

2.3. 地方公務員の夏・冬のボーナス平均支給額

総務省の資料を見ると、地方公務員に支給されるボーナスのうち、期末手当は年間で80万円程度、勤勉手当は年間65万円程度であることが多いことがわかります。つまり、年間では145万円程度の支給になる計算です。

夏や冬のボーナスに限定した統計資料ではないので夏季の正確な平均支給額はわかりませんが、単純にこれが年2回に分けて支給されると考えると、1回に付き70万円程度になると予想できます。

ただし、国家公務員も地方公務員も人事院規則または各自治体の条例により、職務や責任に応じて支給額が決まる仕組みになっているので、職種によって金額にバラつきはあります。

【関連記事】「20代のボーナス平均額は?男女別・業種別など項目ごとに詳しく紹介」

【関連記事】「30代のボーナス平均額は?男女別・業種別など項目ごとに詳しく紹介」

【関連記事】「中小企業のボーナス平均額は?何ヶ月分?支給なしの割合や大企業との差も解説」

【関連記事】「転職での年収アップの相場は?交渉のポイントや年収アップしやすい人の特徴を解説」

【年収500万円以上の求人はこちら】

3. ボーナス支給額はどのように決まる?

ここでは、一般企業でのケースを中心に、ボーナスの算定基準や査定期間などを交えて支給額の決まり方について解説します。

3.1. ボーナスの一般的な算定基準

ボーナスの金額や計算方法は基本的に会社側が自由に決めることができますが、日本の民間企業で最も一般的なボーナスの算定方法は、「基本給連動型賞与」と呼ばれるものです。

「基準額 × ◯ヶ月」で計算される方法で、基準額とは「基本給 + 各種手当て」のことです。ただし、基準額の算定は会社の裁量に任せられており、会社によって残業手当などが基準額に含まれる場合もあれば、基本給のみが基準額となることもあります。

また、勤務態度や業績への貢献度を賞与に反映させるため、ボーナス支給のたびに従業員の勤務状況を査定して評価係数(1.0が基準)を算出する場合もあります。この場合、計算式は「基準額 × ◯ヶ月 × 評価係数」となることが多いです。

3.2. ボーナスの査定期間

「評価係数」を算定するためには、査定が行われます。査定の基準や、いつからいつまでを対象期間にするかなどは会社の任意となっています。詳しい内容は各社の就業規則などで確認しましょう。

査定後の金額計算作業にかかる期間があるため、例えば12月と7月にボーナスが支給される場合には以下のような査定期間となることが多いようです。

| ボーナス支給月 | 査定期間 |

|---|---|

| 12月 | 4~9月、または5~10月 |

| 7月 | 10~3月、または11~4月 |

【関連記事】「夏・冬のボーナスの査定期間はいつ?査定の仕組みや平均額を解説」

3.3. ボーナスは何ヶ月分もらえる?

前述の通り、基本給連動型賞与では、「基準額 × ◯ヶ月 × 評価係数」というようにボーナスの金額が計算されることが多いですが、何ヶ月分のボーナスを支給できるかは会社の規定、また財務状態や経営成績にも左右されます。

会社としては、全社員へのボーナス総額をある程度決めて、そこから逆算して何ヶ月分にするのかを決定することが多いようです。

また、「◯ヶ月分」は必ずしも「1ヶ月分」や「6ヶ月分」などとキリのいい数字になるとは限りません。「3.2ヶ月分」などの端数が付くこともあります。

【関連記事】「夏のボーナス、新入社員平均は大卒で8万9,334円--産労総合研究所調査」

3.4. 新卒でもボーナスは満額もらえる?

先述した通り、夏のボーナス額を決定するための査定期間は10月~3月頃が多くなっています。

この時期は新卒社員が入社する前であり、適切な査定が行えません。

また、入社後半年程度は試用期間とみなす企業もあるため、新卒の夏のボーナスは寸志程度、もしくはもらえない可能性があります。

ただし、冬のボーナス以降は査定期間に在籍していることになりますので、通常通り支給されることが多いでしょう。

【関連記事】「新卒のボーナス平均額は?社会人一年目の夏・冬はいくらもらえる?」

3.5. パートやアルバイトでもボーナスはもらえる?

2021年4月から適用されている「パートタイム・有期雇用労働法」の中の「同一労働同一賃金ガイドライン」では、同じ業務内容の従業員に対して、給与やボーナスで差をつけることを禁じています。

そのため、パートやアルバイトでもボーナスをもらえる可能性はあります。

しかし、パートやアルバイトは正社員に比べて業務範囲が狭かったり、勤務時間が少なかったりすることもあり、正社員と同額のボーナスが支給されるケースはそれほど多くないでしょう。

また、就業規則にボーナスに関する記載が無い場合は、支給されない可能性が高いです。

3.6. 公務員のボーナスはどう決まる?

国家公務員の賞与は、その支給時期、計算基準ともに法律で定められており、地方公務員については各自治体の条例で同様に定められます。

公務員には給与の交渉権がなく、公務員の給与やボーナスについては、その金額が民間企業とかけ離れない適切なレベルを保つために国の機関として人事院が設置されており、毎年公務員給与について人事院勧告を行います。

【関連記事】「ベースアップ(ベア)とは?定期昇給との違いや役割について解説」

今の仕事は自分に合ってないかも...無料で相談できる「マイナビ転職エージェント」に相談してみる。

「マイナビ転職エージェント」のご利用方法はこちら。

4. 実際に受け取れるボーナスの手取り額は?

通常の給与では額面から税金などが差し引かれて手取りとなりますが、ボーナスも会社が支払った金額から社会保険料や税金が差し引かれた金額が手取り額です。

ボーナスから差し引かれる主な保険料や税金は、以下の4つがあげられます。

| 項目 | 料率・税率 | 従業員が納める割合 |

|---|---|---|

| 厚生年金保険料 | 18.3% | 2分の1(事業者と折半) |

| 健康保険料 | 勤務地や加入組合により異なる | 2分の1(事業者と折半) |

| 雇用保険料 | 1.45%(令和7年度、一般の事業の場合) | 0.55%(事業主負担が0.9%) |

| 所得税 | 所得により異なる | 全額 |

【出典】日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)」

【出典】厚生労働省「雇用保険料率について」

【出典】国税庁「所得税のしくみ」

【出典】国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(令和7年分)」

【関連記事】「社会保険とは?公的医療保険と公的年金について詳しく解説!【社会人のためのお金の勉強】」

【関連記事】「ボーナスの手取り額を計算する方法は?シミュレーションや早見表も紹介」

【関連記事】「手取りとは?額面との違いや計算方法、年代(年齢)別の平均額を紹介」

【関連記事】「年収はボーナス含む?計算方法や手取り・年俸との違いを解説!」

【年収600万円以上の求人はこちら】

5. ボーナスの使い道は?

ボーナスの使い道は生活スタイルや考え方によってさまざまです。有効的な使い方ができるように、以下でボーナスの主な使い道を紹介します。

5.1. 貯蓄や資産運用に回す

ボーナスは今後の生活に備えて貯蓄する方が最も多いようです。

また、将来のために資産を増やしたいと考える場合は、投資信託、iDeCo、つみたてNISAなどに回すのも一つの方法です。

【関連記事】「生きていくために必要なお金はいくら?「必要年収」を考えてライフプランニングしよう!」

5.2. 資格取得や健康診断など、自分への投資に使う

将来のキャリアアップに向けた、勉強や資格取得などに使用するのも良いでしょう。

難易度の高い資格の場合、独学では合格が難しいこともあるため、ボーナスを活用してスクールに通ったり講座を受講したりするのがおすすめです。

また、「人間ドックやがん検診などの健康診断を受ける」「ジムに通ってトレーニングを行う」といった体のメンテナンスも、将来に向けた自分への投資です。

ボーナスは、今だけでなく未来を見据えて使用することも重要と言えます。

5.3. 旅行や外食など、自分へのご褒美に使う

旅行や豪華な食事など、日常とは違うことをするとリフレッシュになり日々の疲れを癒すことができます。

また、毎日頑張っている自分へのご褒美として、いつもは買えない高価なものを購入する、といった使い方をする人もいます。適切な気分転換や買い物は、仕事のモチベーションにもつながります。

5.4. ローンを返済する

ボーナスを使って住宅ローンや借入金などの繰り上げ返済をすることも、今後の金利分の返済額が少なくなるためおすすめです。

返済しなければならないローンや借入金がある場合、手元にあるお金に余裕があるうちに多めに支払っておくことで、無駄遣いも防ぐことができます。

【関連記事】「ボーナスの賢い使い道は?無駄遣いを防ぐコツや平均額も紹介」

6. ボーナスが少ないと感じる人も多い?

ボーナスの額は業界・業種によってもばらつきがありますが、会社への貢献度に対して、支給されたボーナスが少ないと感じる場合もあるようです。

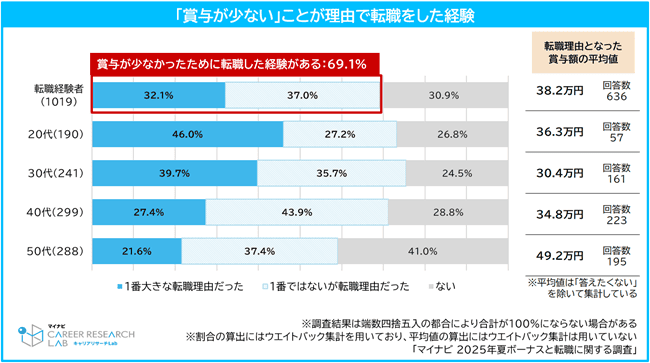

6.1. ボーナスの額が転職理由となったことがある人は7割

マイナビが実施した「【2025年夏ボーナス調査】夏ボーナスと転職の関係性について」(※1)によると、現在転職を検討していて転職経験がある人のうち、過去にボーナスが少ないことが理由で転職したと回答した人は69.1%(※2)と、ボーナスの額が転職理由になった人が約7割いることが分かりました。

(※1 20-50代の正社員のうち、2024年4月に転職活動を行った人と、今後3カ月で転職活動を行う予定の人1,366人を対象に実施)

(※2 (「1番大きな転職理由だった」(32.1%)と「1番ではないが転職理由だった」(37.0%)の合計)

また、年代別でみると、20代ではボーナスが少ないことが「1番大きな転職理由だった」割合が46.0%と、ボーナスの額の少なさが転職の動機となる割合がほかの年代と比べて大きいことが分かります。

さらに転職理由となった賞与の平均額をみると、全体平均は38.2万円となっており、厚生労働省調査の2024年夏のボーナス額の平均額の41.4万円を下回っています。

【出典】マイナビ「【2025年夏ボーナス調査】夏ボーナスと転職の関係性について」

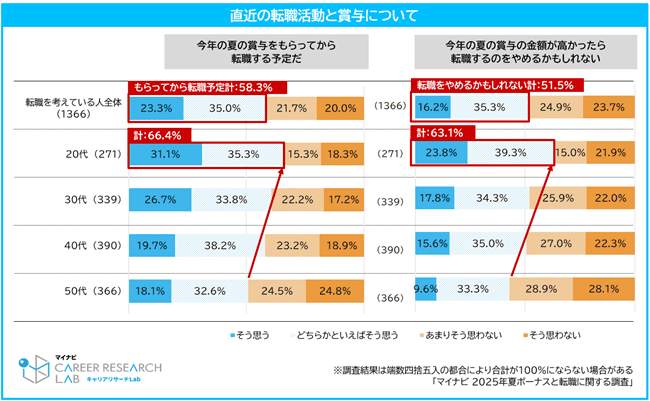

6.2. 転職検討中の6割が「夏のボーナスをもらってから辞める」

また、同調査によると、転職を検討している正社員のうち、「今年の夏の賞与支給後に転職する予定」と回答した正社員は約6割の58.3%となり、今年も「ボーナスの額が少ないから辞める」人が増える可能性もあります。

特に、年代が若いほど「今年の夏の賞与支給後に転職する予定」の割合が高く、20代では66.4%と最多でした。

マイナビでは「企業にとっては賞与支給のタイミングは離職リスクの高まる時期といえる」と分析しています。

一方で、「賞与額が高かった場合に転職を思いとどまる可能性がある」と回答した人は51.5%で、こちらも20代が63.1%と最多となりました。

【出典】マイナビ「【2025年夏ボーナス調査】夏ボーナスと転職の関係性について」

【関連記事】「夏のボーナス後の転職は「早めの転職活動」がポイント!」

【関連記事】「【早見表】年収と手取りの違いは?簡単な計算式や早見表、シーンの使い分け方を紹介」

【年収400万円以上の求人はこちら】

6.3. ボーナス支給額をアップさせるには?

ボーナスの支給額が個人の業績などによって算定される場合、プロジェクトを成功させて昇進するなど会社からの評価を上げることでボーナス支給額をアップさせる可能性が高まります。

また、会社によっては指定されている資格を持っていることが必須の場合もあります。会社の制度を調べて、必要な要件を確認してみましょう。

しかし、ボーナスが支給されない会社に勤めている場合や、支給額アップが見込めない場合は思い切って転職を考えてみても良いでしょう。

今までの経験を活かしてキャリアアップを目指して転職することで、給与やボーナス支給額をアップできるかもしれません。

【関連記事】「転職におすすめの業界&未経験OKの職種9選|転職成功のコツも解説」

【関連記事】「新卒1年目の転職は可能?相談先や転職を成功させる4つのコツを解説」

【関連記事】「昇格とは?昇進・昇給との違いや昇格試験合格のポイントを解説」

【関連記事】「昇給とは?昇給制度の種類や仕事選びでの注意点を紹介」

【関連記事】「ボーナス(賞与)は退職予定でももらえる?損しないタイミングを解説」

【関連記事】「育休中でもボーナスはもらえる?減額されるケースや控除についても解説」

【関連記事】「業績悪化・不振は転職理由になる?|伝える際の例文とコロナ禍に言及する際の注意点」

【年収700万円以上の求人はこちら】

7. 転職して給与・ボーナスアップを目指す

前述の通りボーナスの有無・支給額は会社によって異なります。

「長く勤めていても、なかなか給与やボーナスアップが見込めない」と悩んでいる場合は、転職が有効な手段になります。

7.1. キャリアアップ転職をする

給与やボーナス支給額を上げたいと思っている方は、今持っているスキルや資格を活かして、より高度な仕事ができる企業へのキャリアアップ転職を検討しましょう。

給与やボーナス支給額が上がれば、仕事へのモチベーションアップにもつながります。

7.2. 転職エージェントに相談してみる

持っているスキルや資格を活かして、キャリアアップ転職を考えている方は、転職エージェントに相談してみましょう。

株式会社マイナビが運営する転職エージェントサービス「マイナビ転職エージェント」は面談の時間を設け、悩みや転職先の希望を聞くことで、求職者の現状を見極めてよりあなたに合う仕事を紹介してくれます。

また、給与やボーナス支給額を上げたいと思っていても、いざ内定をもらって条件交渉をする場面になると要望を伝えづらいものです。

「マイナビ転職エージェント」では、内定後の条件交渉を代行で行ってくれることもあるため、より理想に近い条件での転職が叶うかもしれません。

【関連記事】「人材紹介会社とは?利用するメリットや選び方のポイントを詳しく解説」

【関連記事】「職務経歴書の添削を転職エージェントで受けるべき理由とは?準備や注意点も紹介」

【関連記事】「マイナビ転職エージェントだからできる面接対策」

【関連記事】「仕事で何がしたいかわからない!30代が転職を成功させる6つのコツと対処法とは?」

【関連記事】「未経験からIT業界への転職を成功させる方法|役立つスキルや注意点も解説」

【関連記事】[「面接日程メール返信の基本|ケース別例文10選とNG行為」

【関連記事】「面接結果の連絡が遅いのは不合格のサイン?遅くなる理由と対処法を紹介」

年収アップを目指すなら

まずはプロにご相談ください

マイナビ転職エージェントについて詳しく知る >

【卒業年早見表はこちら】

8. まとめ

夏のボーナスは一般企業では6月下旬〜7月上旬ごろ、冬のボーナスは12月に支給されることが多いです。また、国家公務員の支給日は夏のボーナスが毎年6月30日、冬のボーナスが毎年12月10日となっており、地方公務員も基本的にはこれに準じます。

社会人として働くうえで、ボーナスを含めた賃金は重要な要素の一つです。ただし、賞与(ボーナス)の支払いは会社の義務ではありません。現在勤めている職場の規程はもちろん、就職・転職をする際には、給与体系とともに、ボーナスについても確認しておきましょう。

本記事で得た知識を、会社から受ける給与・賞与の説明をより正確に理解するためにご活用いただければ幸いです。

【関連記事】「【エッセイ連載#3】この冬のボーナスはどこへ行く!|額賀澪の『転職する気はないけど求人情報を見るのが好き』」

\転職するか迷っていてもOK/

マイナビ転職エージェントに無料登録して

転職サポートを受ける