「転勤」とは、今いる勤務地から別の勤務地へ異動になることです。転勤は生活環境が大きく変わるため、転勤命令は拒否できるのか、何年で元の勤務地に戻れるのかなどは、転勤に直面した多くの人が気になることでしょう。

本記事では企業が転勤をさせる理由や、従業員側と企業側それぞれのメリット・デメリットについて詳しく解説します。将来転勤の可能性がある方や転勤について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

【関連記事】「転職におすすめの業界&未経験OKの職種9選|転職成功のコツも解説」

【関連記事】「【20代】転職するか迷うときは?転職を検討したい5つのケース」

【在宅勤務可の求人はこちら】

「仕事辞めたい、会社がつらい」...悩んでいる方へ

\無料・登録不要/

『仕事どうする!? 診断』を受ける >

1. 転勤とは

転勤とは、勤務地の変更を伴う人事異動のことです。「新宿支店から池袋支店」など近隣への転勤もあれば、「東京本社から大阪支社」など、転居を伴う転勤もあります。海外に支社や支店がある大企業では、海外転勤も珍しくありません。

転居が必要な場合は、企業が用意した社宅に住んだり、自ら住居を探して企業から住居手当や家賃補助を受け取ったりする方法があります。また、家族がいる従業員は「家族と一緒の転居」もしくは、「一人で転居する単身赴任」のどちらかを選ぶのが一般的です。

1.1. 日本で転勤制度が広まった経緯

転勤制度は、高度経済成長期に確立された終身雇用制度とともに広まったと考えられます。

高度経済成長期には、企業が日本各地に拠点を拡大する一方で、支店の閉鎖などに伴う解雇は避けなければなりません。

そのため、従業員の人事権が企業に委ねられている終身雇用制度のもと、従業員を他の拠点へ転勤させる必要がありました。こうした背景から、転勤制度が定着していったと考えられています。

1.2. 転勤が多い時期と年齢層

一般的に、転勤などの人事異動は4月や10月に実施されることが多いと言われています。これは、3月や9月を決算期としている企業が多いからです。決算時期には今後の経営戦略が話し合われることがあり、その一環として異動についても検討されます。

また、厚生労働省が2017年に公表した「転勤の実態に関する調査結果」によると、転勤が多い年齢層として多くの企業が「30代」と回答しています。企業としては、これから会社をリードしていく存在である30代に、多くの経験を積ませて成長を促したいという思いがあるようです。

【出典】厚生労働省「企業における転勤の実態に関する調査」 調査結果の概要

1.3. 転勤先での平均的な赴任期間

転勤先での赴任期間は企業によってさまざまですが、3年〜5年程度が平均的な長さです。前述した厚生労働省の調査でも、1回の転勤における赴任期間は「3年程度」と答えた企業が最も多く、次いで「5年程度」「6年以上10年未満」となっています。

赴任期間が終わった後は元の勤務地に戻る場合と、また別の地域に転勤となる場合があります。期間も次の異動内容も、企業の方針や職種、個人の希望などによって変わってくるでしょう。

【出典】厚生労働省「企業における転勤の実態に関する調査」 調査結果の概要

【関連記事】「30代の転職を成功させるポイントを解説!求められるスキルや注意点についても紹介」

【関連記事】「転職は「逃げ」ではない!より自分に合う会社に転職するために」

【関連記事】「「転職したいけど何がしたいかわからない」ときはどうすればいい?解決策や転職先の見つけ方をご紹介」

「一人で転職活動をするのは不安...」という方は、無料で相談できる転職エージェント『マイナビ転職エージェント』にご相談ください。

2. 異動・赴任・出向と転勤との違い

転勤と混同されやすい言葉に、異動・赴任・出向があります。ここではそれぞれの意味と、転勤との違いについて解説します。

2.1. 転勤と異動の違い

異動とは従業員が今とは異なる職位や部署に配置転換されることであり、人事に関わる配置転換全般を表す広義的な意味の言葉です。

住居の変更を伴う転勤はもちろん、「係長から課長へ」など職位が変わる昇進、職務の変更や隣の部署への配置転換も異動に含まれます。

【関連記事】「人事異動は何のため?目的やフロー、拒否できるケースを徹底解説!」

2.2. 転勤と赴任の違い

赴任とは、勤務地に赴く行為そのものを指す言葉です。転勤とはニュアンスが異なるものの、新たな勤務地に配属になるといった意味では、同様の意味を持つ類語と言えます。

実際には「単身赴任」「海外赴任」「今度の赴任地は東京です」「〇月〇日付で赴任いたしました」といった使われ方をします。

2.3. 転勤と出向の違い

出向とは、現在所属している企業と何らかの関係を持ちながら、別の企業や部門で一定期間勤務することを指します。転勤は同じ企業の中での勤務地変更を伴う異動、出向は別の企業への異動という考え方が一般的です。

出向の中には、所属企業と雇用契約を結んだまま出向する「在籍出向」と、雇用契約を終了させて出向する「転籍出向」があります。

【関連記事】「出向とは?左遷・派遣との違いや給与の支払いについて徹底解説!」

【関連記事】「辞令とは?意味や種類、発令までの流れ、内容別のテンプレートを紹介」

【関連記事】「未経験からIT業界への転職を成功させる方法|役立つスキルや注意点も解説」

【関連記事】「「仕事が合わない」と感じるのはなぜ?理由・対処法・転職活動のコツを解説」

3. 企業における転勤の実態

実際に、転勤はどの程度実施されているのでしょうか。ここでは、上記でも挙げた厚生労働省の「転勤の実態に関する調査結果」を参考に、企業における転勤の可能性や実施状況について解説します。

【出典】厚生労働省「企業における転勤の実態に関する調査」 調査結果の概要

3.1. 一般企業における転勤の可能性

「転勤の実態に関する調査結果」には、一般企業の正社員(総合職)のうち、33.7%に転勤の可能性があると記されています。

また、正社員の数が1,000人以上の企業では、50.9%の社員に転勤の可能性があることがわかりました。このことから、従業員の多い大企業では、約半数の社員に転勤の可能性があると言えます。

3.2. 全国転勤型企業における転勤の実施状況

全国転勤型企業とは、全国に支社や支店があり転勤の可能性がある企業のことです。全国転勤型企業では、「男性社員の6割以上が転勤を経験している」と答えた企業が23.6%にのぼり、「ほとんどの男性社員が転勤を経験する」と答えた企業も9.8%ありました。

一方で、「転勤を経験した男性社員はほとんどいない」と答えた企業も7.8%あり、女性社員に関しては51.7%の企業が「転勤経験者はほとんどいない」と回答しています。

3.3. 近年は全国転勤のない「エリア職」が増加傾向

従来、全国に支店のある企業では全国転勤が一般的でしたが、ライフスタイルの多様化やワークライフバランスの重視により、特定の地域で働き続けられるエリア職の需要が高まっています。

転勤は、ずっと同じ場所で働き続けたい社員や、育児・介護との両立を考える社員にとって大きな負担となります。

そのため、企業側は定着率の向上や地域に根ざした人材育成の観点から、エリア職の導入を進める傾向にあり、この流れは今後も広がると考えられます。

【関連記事】「Uターン転職のメリットとデメリット・転職を成功させる3つのポイント」

【関連記事】「Uターン転職のメリットとデメリット・転職を成功させる3つのポイント」

【関連記事】「転職でワークライフバランスを実現するには?ポイントとおすすめの業界・職種」

【関連記事】「転職したいのにやりたいことがないときの対処法!適職を見つける方法とは」

【関連記事】「新卒1年目の転職は可能?相談先や転職を成功させる4つのコツを解説」

4. 企業が転勤を行う目的

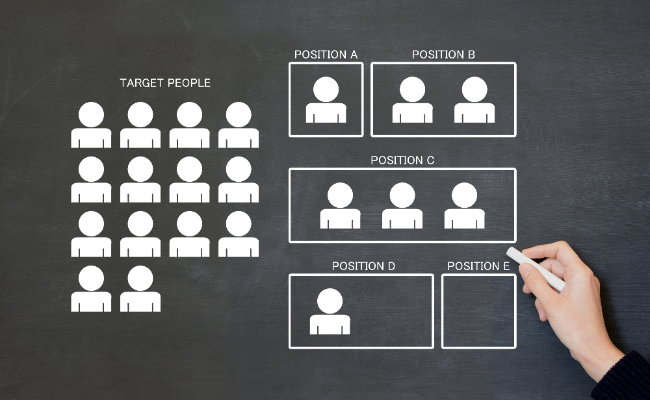

企業が転勤を行うのには、さまざまな理由があります。ここでは、主な転勤の目的を5つ紹介します。

4.1. 生産性の向上を図るため

企業が生産性や効率性を高めるには、適切な場所に適切な人材を配置することが重要です。

例えば、新しいプロジェクトを開始したり、海外拠点を展開したりする際は、より早く確実に結果を出すために、知識や経験が豊富な人材を転勤させるといった企業も多くみられます。

4.2. 人材を補充するため

退職や休職により人材が足りなくなった支店に、人材を補充するために転勤が実施される場合もあります。

新規採用で補充を行うケースもありますが、既存社員を転勤させることで、採用や教育にかかるコストの削減が期待できます。また、既存社員により多くの経験を積ませることも可能になります。

4.3. 人材を育成するため

従業員のスキルや視野を広げるのも、転勤を実施する目的の一つです。働く場所が変われば、当然携わる仕事も異なります。また、新しい環境で周囲とコミュニケーションを取る能力や、人脈も培われます。

このように、新たな勤務地での経験は、従業員のスキルアップやキャリアアップにも重要な役割を果たします。

4.4. 職場を活性化させるため

従業員のモチベーションを高めたり、職場に新しいアイデアや価値観を取り込んだりすることを目的として、定期的な転勤が実施されることもあります。

何年も同じメンバーのまま同じ業務をしていると、徐々に仕事をするうえでの刺激がなくなり、職場全体がマンネリ化してしまうことがあります。そういった状況を防ぐための施策です。

4.5. 不正を防止するため

定期的な転勤には、悪い慣習や不正を防止する目的もあります。

例えば、長期間一人の従業員が同じ職務を続けると、周囲の目が行き届かなくなり、結果として取引企業との癒着やチェック作業の省略といった悪い慣習が蔓延するリスクが高まります。

【関連記事】「左遷とは?栄転・出向・配置転換との違い、左遷される理由、対処法を解説」

【関連記事】「左遷とは?栄転・出向・配置転換との違い、左遷される理由、対処法を解説」

【関連記事】「レイオフの意味や目的をわかりやすく解説!日本で行われる可能性は?」

【関連記事】「転職での年収アップの相場は?交渉のポイントや年収アップしやすい人の特徴を解説」

【関連記事】「内定をもらうのは転職の何ヵ月前がベスト?入社日交渉時の2つの注意点」

【関連記事】「仕事で何がしたいかわからない!30代が転職を成功させる6つのコツと対処法とは?」

5. 転勤になる可能性がある主なケース

転勤対象者の基準は企業によって異なりますが、一般的には以下のような場合に転勤になる可能性が高いと言われています。

5.1. 転勤の希望を出している場合

基本的に転勤を命じる人事権は企業側にありますが、転勤の希望がある従業員は優先されやすいです。特に、「異なる勤務地で経験を積んでみたい」「新たな仕事にチャレンジしたい」など、意欲的な理由で転勤を希望していれば、対象者に選ばれやすくなるでしょう。

また、家族や健康上の理由による転勤願いも、あらかじめ申し出ておけば考慮してもらえる可能性があります。

5.2. 目立った業績がない場合

配属後、特に目立った業績がない場合は、よりマッチした環境での能力の発揮やモチベーションアップを狙いとして、転勤の対象に選ばれる可能性があります。

また、業務内容を変えることが望ましいと判断されれば、営業から内勤、経理部から総務部など職務や部署が変更になることもあるでしょう。

5.3. 同じ部署に長く勤務している場合

「4.企業が転勤を行う目的」でも説明したように、従業員が長期間同じ部署で働き続けることには職場のマンネリ化や不正の横行といったリスクがあります。そのため、一定期間以上同じ部署に勤務している場合は、転勤対象者に選ばれやすくなるでしょう。

転勤は短いと1~2年、通常でも3~5年程度という頻度で行われることが多いため、それ以上の期間勤務している方は転勤になる可能性が高いと言えます。

5.4. 将来を期待されている場合

企業は「この社員に経験を積ませたい」「将来はこの社員に重要な仕事を担ってもらいたい」といった人材育成の観点から、転勤を実施する場合も多いです。

本社・本店から支社・支店へ転勤になった場合、ガッカリする方もいるかもしれませんが、実際は将来の出世に繋がる転勤の可能性も十分考えられます。

【関連記事】「「昇進」とは?読み方や意味、昇格・昇給との違いや昇進決定までのプロセスを解説!」

【関連記事】「「昇進」とは?読み方や意味、昇格・昇給との違いや昇進決定までのプロセスを解説!」

【関連記事】「降格とは?違法性のあるケースから降格になった際の対処法まで」

【関連記事】「人材紹介会社とは?利用するメリットや選び方のポイントを詳しく解説」

【関連記事】「転職後すぐ辞めるのは問題になる?退職するかのチェックポイントと再転職のコツ」

6. 転勤のメリット・デメリット

転勤には具体的にどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。ここからは、従業員側と企業側に分けて、それぞれのメリット・デメリットを紹介します。

6.1. 従業員側のメリット

転勤することで、従業員はスキルの獲得や人脈の広がりなどのメリットが得られます。

6.1.1. 新しいスキルや知識を獲得できる

転勤により異なる仕事に携わることで、新たなスキルや知識を獲得できることは一番のメリットでしょう。

また、これからの時代は多様性を受け入れたり、時代の変化へ柔軟に対応したりする力が求められます。転勤はこれらの力を育み、自己成長を促すためにもいい機会だと言えます。

6.1.2. 初心に返って仕事に取り組める

初心に返り、新たな気持ちで仕事に取り組めるのもメリットの一つです。

長期間同じ仕事を続けていると、慣れや慢心からモチベーションも低下しがちです。しかし、転勤することでまた一から仕事を覚えなくてはならない場面もあるため、常にフレッシュな状態で仕事を継続できます。

6.1.3. 社内や社外の人脈が広がる

転勤は、貴重な人脈を築く絶好の機会でもあります。

異なる地域において異なる人と交流することで、広範囲にネットワークを構築しやすくなります。こういった人脈の拡充は、ビジネスだけでなくプライベートにも大きなメリットをもたらすでしょう。

6.2. 企業側のメリット

企業側には、従業員の転勤による組織の活性化や人員の偏り解消といったメリットがあります。

6.2.1. 組織を活性化できる

転勤を実施し人材の固定化を防ぐことで、組織の活性化を促せます。転勤によって配置された従業員は新たな経験を得て、反対に受け入れる側も新鮮な考え方に触れる機会を得るといった効果が期待できます。

このように、双方が新しい価値観を与え合うことで、組織はより成長でき、柔軟性も高まるでしょう。

6.2.2. 人員の偏りを解消できる

適切な転勤を実施することで、人数的または能力的な人員の偏りも解消できます。従業員が幅広い経験を積めば、組織としてスキルの底上げもできるでしょう。

従業員の退職や休職で人員が足りなくなったり、部署などによって成果に差が出てしまったりするケースはどうしても考えられますが、転勤はそういった問題解決に有効です。

6.3. 従業員側のデメリット

転勤には多くのメリットがある一方、いくつかのデメリットも存在します。まずは従業員側のデメリットを3つ紹介します。

6.3.1. 家族への負担が増える可能性がある

勤務地が変更になると、家族への負担が増えてしまう可能性があります。家族で一緒に転勤する場合は、子どもの転校や配偶者の転職が必要になります。

一方、単身赴任を選択する場合は、配偶者が一人で子育てをする状態になることも多く、精神的・肉体的な負担を感じることも少なくありません。

6.3.2. 慣れない仕事や土地にストレスを感じる場合がある

住み慣れた土地を離れるにあたり、ストレスを感じる場合もあります。特に、周囲とのコミュニケーションや新しい仕事を覚えるのが苦手という方にとっては、転勤自体が辛いものになるでしょう。

特に海外転勤の場合は生活面での調整に加えて、文化や言語の違いにも対応しなければならず、慣れるまでは不安感や孤独感を感じやすくなります。

6.3.3. 住宅購入などの将来設計がしづらい

将来的に住宅購入を考えている場合などは、転勤が頻繁にあると計画が立てづらくなるという点もデメリットです。自分の家を持ちたくても、最終的な勤務地が定まらないため購入できないという方もいます。

必要に応じて、「住宅購入後の転勤は単身赴任を選択する」「何歳まで転勤があるのかを会社に確認し、転勤がなくなってから購入する」といった対応が求められるでしょう。

6.4. 企業側のデメリット

転勤には費用の発生や退職のリスクなど、企業側にも少なからずデメリットが存在します。

6.4.1. 転居費用などのコストが発生する

企業によって条件は異なりますが、引っ越し代や家賃など転勤に関して発生する費用は企業側が負担するのが一般的です。

そのほかにも、単身赴任手当・着後手当・帰省手当に加えて、海外の場合は現地での英語学習費用を負担するケースもあり、転勤の人数や回数が多ければ多いほど、企業の負担も増していきます。

6.4.2. 転勤者が退職してしまうリスクがある

近年は、家族やライフプランへの影響が大きい転勤を望まない方も増えており、転勤を命じたことで優秀な従業員が退職してしまうリスクがあります。

例えば、同じ場所で家族と一緒に安定した生活を送りたいという方にとって、転勤はデメリットしかないものと思えるかもしれません。また、終身雇用や年功序列制度が見直されつつある現代において、転勤によってスキルアップを図るのは、時代遅れと考える方もいます。

【関連記事】「退職勧奨とは?違法になるケースや受けた場合の対処法を解説」

【関連記事】「【リストラとは】リストラされたら?退職勧奨との違いや対処法を解説」

7. 転勤は拒否できる?転勤したくない場合の対処法

望まない転勤を命じられた際、従業員は拒否できるのでしょうか。ここでは、転勤したくない場合の対処法を解説します。

7.1. 基本的に転勤は拒否できない

就業規則などで転勤に応じる義務が定められている企業では、正当な理由がない限り転勤を拒否することはできません。もしも、正当な理由なく拒否した場合は、就業規則違反で懲戒解雇となる可能性もあります。

7.2. 転勤を拒否できるケースも

基本的に転勤を拒否することはできないものの、正当な理由があれば拒否できるケースもあります。具体的には以下のような場合です。

7.2.1. 就業規則で勤務地が限定されている場合

例えば「勤務地は〇〇に限定する」「職務は〇〇のみとする」など、就業規則で勤務地や職務が限定されている場合、その条件を超えた転勤は無効であり拒否することができます。

7.2.2. 介護など家庭の事情がある場合

「高齢の両親を一人で介護している」「未満児を一人で育児をしている」など、家庭の事情により転勤が難しい場合は、拒否できる可能性があります。転勤に同意できない事情がある場合は、上司や人事部に相談するようにしましょう。

7.2.3. 不当な理由で転勤を命じられた場合

企業が転勤を命じる場合、業務上の必要性があり、かつ労働者の生活に過度な不利益を与えないことが求められます。

そのため、嫌がらせやパワハラ、退職に追い込む目的など、不当な理由での転勤命令であれば、権利の濫用とみなされ、無効と判断される可能性があります。

なお、不当な転勤を命じられた場合は、労働組合や労働基準監督署、都道府県労働局などに相談することが重要です。

【参考】都道府県労働局「個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)」

7.3. 転勤したくない場合は転職を視野に入れる

上記のような理由はなくても、転勤をしたくないという方もいるでしょう。そんなときは、転職を検討するのも良い方法です。

近年は働き方の多様性に伴い、「エリア職」や「勤務地限定正社員」など、遠方への転勤がない、あるいは転勤なしを勤務条件としている求人も多くあります。こうした企業であれば、転勤に伴う心配事に悩まされることはなくなるでしょう。

【関連記事】「【異動の挨拶の基本】メールやスピーチのポイントや実際に使える例文をパターン別に紹介」

転職を考え始めたら、

まずはプロにご相談ください

マイナビ転職エージェントについて詳しく知る >

8. まとめ

転勤は勤務地の変更を伴う異動のことです。新しい場所で仕事を始めることで、スキルが高まり人脈も広げられます。企業側にも職場の活性化や、人材育成といった多くのメリットがあります。

一方で、転居に関する負担や、慣れない仕事や生活にストレスを感じたりする可能性もあります。転職を望まないのであれば、その理由をあらかじめ伝えておくほか、転職を視野に入れるのも良いでしょう。

自分の働き方や将来のビジョンを考慮して、自分にとっての転職のメリット・デメリットを考える必要があります。

\転職するか迷っていてもOK/

マイナビ転職エージェントに無料登録して

転職サポートを受ける