社会人の勉強時間は、平均して週当たり7分と言われています。仕事をしながら十分な勉強時間を確保できている人が少ないことがわかります。

しかし、社会人でも積極的に勉強をすることは大切です。特に昨今の不透明な社会情勢やテクノロジーの急速な進化を考慮すると、ビジネスパーソンとしてのスキルを磨き続けることはそうした時代の変化に対するリスクヘッジになります。そこで本記事では、社会人が勉強すべき理由と勉強時間の作り方について解説します。(Misa)

【関連記事】「自分の市場価値とは?市場価値を決める要素や、価値の高め方について解説します」

【関連記事】「【業種・年代別】転職に必要・求められるスキル一覧!転職を有利に進められるスキルについて詳しく解説」

「仕事辞めたい、会社がつらい」...悩んでいる方へ

\無料・登録不要/

『仕事どうする!? 診断』を受ける >

1. 社会人の勉強時間はどれくらい?

総務省の調査によると、仕事をしている社会人の勉強時間は全国平均で週あたり7分という結果が出ています。これは月あたりに換算しても30分強という少ない時間です。

ただし、まったく勉強していないという人もいるので、積極的に勉強している人とそうでない人で勉強時間の差が大きいことも推測されます。政府の調査を参考に、以下で詳しく見ていきましょう。

1.1. 勉強している社会人の平均は1週間で123分

2022年8月31日に総務省統計局が発表した令和3年社会生活基本調査(生活時間及び生活行動に関する結果)によると、有業者で勉強(学習・自己啓発・訓練)している人の勉強時間の平均は週全体で123分です(研修などの時間は除きます)。

有業者全体では週全体で平均7分ですが、「勉強していない(0分)」という人が約94.3%とほとんどを占めているため、全体の平均値が大幅に低くなっていています。

【出典】e-Stat「令和3年社会生活基本調査 / 調査票Aに基づく結果 生活時間に関する結果 生活時間編(全国)」

1.2. 社会人が勉強する目的は?

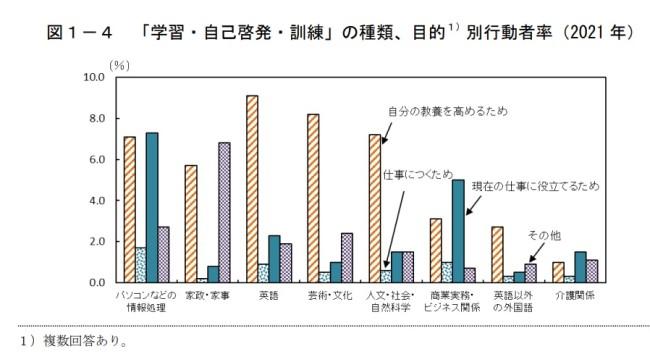

社会人が勉強する目的としては「自分の教養を高めるため」が22.7%、「現在の仕事に役立てるため」が21.4%と上位に挙がっています。

勉強の内容(種類)別に見てみると、「商業実務・ビジネス関係」や「パソコンなどの情報処理」については特に「現在の仕事に役立てるため」という理由の割合が高いです。仕事で求められるスキルの向上やキャリアアップをめざして勉強に取り組む人が多いようです。

【出典】e-Stat「社会生活基本調査 / 令和3年社会生活基本調査 / 調査票Aに基づく結果 生活行動に関する結果 生活行動編(全国) 学習・自己啓発・訓練」

【関連記事】「【社会人におすすめの勉強】勉強内容や勉強方法の選び方、メリットと注意点」

【関連記事】「社会人一年目はメンタルが辛い時期? 仕事ができない時にスキルを高める方法」

【関連記事】「社会人におすすめの資格16選! キャリアアップや若いうちに取るべき資格を紹介」

キャリアアップを考えている方は、無料で相談できる転職エージェント「マイナビ転職エージェント」がおすすめです。

「マイナビ転職エージェント」のご利用方法はこちら。

2. 社会人が勉強すべき理由

学生時代は勉強をすることが本分ですが、社会人になってからも積極的に勉強することが大切です。むしろ、社会人になってからのほうが自発的に勉強する意欲が高まったという人もいます。

社会人が積極的に勉強すべき理由としては、以下のような背景が挙げられるでしょう。

2.1. 常に新しい知識の吸収が必要な職種が多い

ITエンジニアやマーケティング系職種など、常に新しい知識や技術、トレンドの吸収が必要となる職種は少なくありません。

経理や総務などの管理部門の仕事でも、関連する法令や制度は次々と変わっていきます。こういった社会的な変化に合わせて、適切かつ効果的に仕事をしていくには勉強が欠かせないのです。

2.2. スキルアップによりキャリアの選択肢が広がる

スキルアップや資格取得によってキャリアの選択肢を広げることもできます。より高いスキルを習得したり、違う分野のスキルを習得したりすることで、職種や働き方を選ぶ際の選択肢が広がります。

特にキャリアアップをめざす場合は、職種に関わらず、評価につながる実績やスキルを示すために継続的な勉強をすることが効果的だと言えるでしょう。

2.3. 視野を広げたり、発想力・判断力を伸ばしたりできる

趣味や芸術などの仕事とは直接的に関係のない勉強でも、視野の広さや発想力・判断力といった非認知能力を高められることがあります。

また、話題が豊富になるなど、人間としての魅力も高められるので、さまざまな分野で人脈を築くきっかけとなる可能性があります。

2.4. 社会の変化の早さに適応していく必要がある

近年では、社会が変化するスピードの早さが理由となって、社会人の勉強の重要性が増している側面もあります。特に、生成AIの急速な普及はビジネスにも大きな影響を与えており、生成AIを業務に取り入れている企業も増えています。

それに伴って「AIに仕事を奪われるのではないか」という懸念も広まっており、AIが普及しても職を守ることができるような将来性のある仕事をするために、スキルを磨こうとする社会人もいます。

インターネットやSNS、生成AIなど社会全体に大きな影響を与える技術革新は、ITが社会の基盤となって以降頻繁に起こるようになっています。業界や職種に関わらず最新情報をキャッチアップしておくことが、自身の市場価値を低下させないために必要だと考えられるでしょう。

【参照】総務省「令和6年版 情報通信白書 特集② 進化するデジタルテクノロジーとの共生」

【関連記事】「社会人が勉強しないとどうなる? 勉強しないデメリットと勉強好きになる方法」

【関連記事】「社会人が勉強しない末路は?--しないデメリットと勉強を習慣にするポイント」

【関連記事】「将来性のある仕事15選!これから需要が増える仕事の特徴や転職のポイントを紹介」

自分にあった働き方を見つけよう!「テレワーク/リモートワーク(制度あり)」求人一覧を見る。

【10~12月限定】

年内の転職を目指す!「秋の無料個別相談会」

3. 社会人におすすめの勉強内容

勉強をしたい、始めたいと考えている社会人の中には、どのような勉強をしたら良いのかわからないという方もいるのではないでしょうか。

社会人におすすめの勉強内容としてまず挙げられるのは、現在の仕事、またはこれらからやりたい仕事に関連するジャンルの勉強です。社会生活基本調査でも、社会人が勉強する目的として「現在の仕事に役立てるため」が上位に入っていました。

また、業界・業種を問わず人気のジャンルとしては次のようなものがあります。

・ビジネスマナー

・語学(英語や中国語など)

・IT関連

・ファイナンス

これら以外でも、自分の興味・関心のある分野を探してみると良いでしょう。社内でのキャリアアップや転職などに役立てるため、資格取得を目指すのもおすすめです。

【出典】e-Stat「社会生活基本調査 / 令和3年社会生活基本調査 / 調査票Aに基づく結果 生活行動に関する結果 生活行動編(全国) 学習・自己啓発・訓練」

【関連記事】【職種別】転職で本当に役立つ資格一覧|有利な資格とアピール方法

【関連記事】「20代必見!転職に有利な資格やキャリアアップにおすすめの資格」

【関連記事】「社会人は数学を学び直すべき!? 得られる4つの能力と仕事でのメリット」

【関連記事】「社会人が英語の勉強をゼロから始めるには!? 英語学習のメリットとやり方」

4. 社会人の勉強時間の作り方と継続するコツ

社会人も勉強したほうが良いとは言うものの、仕事が忙しい、家事や育児もありなかなか時間を確保できないなど、勉強を継続的に行うのは難しいと感じる人も多いです。

しかし、勉強は少しずつでもコツコツと続けることが大切です。以下のようなポイントを意識してみましょう。

4.1. スキマ時間を活用する

仕事や家事などに多くの時間を必要とする社会人が勉強時間を確保するには、スキマ時間の活用が効果的です。

例えば、駅で電車を待っている時間や電車に乗っている時間、待ち合わせ相手を待っている時間、昼休み中の空いた時間、就寝前の5〜10分などがスキマ時間にあたります。朝少し早く起きて余裕を持たせ、スキマ時間をつくるのも良いでしょう。

1回の時間は短いと感じるかもしれませんが、合計すれば1日30分〜1時間程度を確保できることもあります。勉強の継続という意味でも、小さなことを積み上げていくことは大切です。

4.2. 「ながら学習」をする

スキマ時間だけでは時間が足りない場合、「ながら学習」もおすすめです。ながら学習とは、何かをしながら主に「耳」から学習をする方法です。オーディオブックなどを活用し、手が空いていなくても音声で学習できるようにします。

この方法なら、食事をつくったり食べたりする時間、出かける準備をする時間、洗濯物や掃除など家事をする時間なども勉強を並行して行うことができます。参考書を開いたり、机に向かったりする必要がないので取り組みやすいでしょう。

4.3. 勉強時間をルーティンとして組み込む

まとまった時間をとって勉強する場合も、スキマ時間の活用やながら学習をする場合も、勉強するタイミングを決めておくとルーティン化しやすくなります。

勉強時間を生活のリズムに組みこみ、「〇〇の後に勉強する」「〇〇のときはながら学習をする」など、一日のうちで必ず行う行動の前後に勉強時間としてセッティングすると勉強する習慣がつきやすいでしょう。

4.4. 勉強する目的と目標、計画を設定する

何のために勉強するのか、何を達成したいのか、いつまでに達成したいのかなど、目的や目標を具体的に決めておくと、勉強するモチベーションを維持しやすくなります。

また、ゴールから逆算して勉強計画を立てておくと取り組みやすいです。長期的な計画と、1日のタイムスケジュールなど短期の計画を組み合わせましょう。ゴールまでの道筋が見えていることで、日々の成長や達成感を感じられるでしょう。

4.5. 無理をせず、息抜きのタイミングもつくる

達成が難しい目標を立てたり、過密な勉強計画を立ててしまったりすると、かえってモチベーションが下がってしまうことがあります。モチベーションを維持して継続するためには無理のない程度に取り組むことが大切で、息抜きも必要です。

空いた時間をすべて勉強に使うのではなく、自由時間も設けるなどメリハリをつけることを意識しましょう。どうしても気が進まない日は早めに切り上げたり、勉強時間を減らしたりするのも良いでしょう。

【関連記事】「【社会人の勉強】場所や時間など、環境づくりのポイントについて解説」

【関連記事】「社会人にも勉強は必要?メリットやおすすめのジャンル・資格を紹介」

【関連記事】「社会人の勉強はノートで差がつく!? ノートを使うメリットと効果的な使い方を紹介」

【関連記事】「【職務経歴書】活かせる知識・スキル欄の書き方と例文|3つのポイント」

5. その他社会人の〇〇

その他、社会人の〇〇については下記の記事でご紹介しています。ぜひ参考にご覧ください。

【関連記事】「【社会人の休日】充実させるメリットや「タイプ別」おすすめの過ごし方12選」

【関連記事】「【社会人経験とは】アルバイトは社会人経験あり? なし? 雇用形態別に解説」

【関連記事】「【社会人と学生の違い】学生気分が抜けない? "社会人"に必要な要素とは!?」

【関連記事】「社会人の常識とは? 昔からあった"いまどきの若者"と先輩・上司とのギャップ」

【関連記事】「社会人・働くことに向いてない人はどうすれば? 特徴やおすすめの職業を紹介」

【関連記事】「【社会人2年目あるある】「疲れた...」となる原因と悩み解決のための記事10選」

【関連記事】「【社会人におすすめの副業4選】選ぶ際の判断基準と注意点も解説」

【関連記事】「【例文あり】面接日程メールの返信マナー|調整が必要な場合の書き方も解説」

【関連記事】「面接結果が遅いと不採用?来ない場合の対処法について解説します」

\転職するか迷っていてもOK/

マイナビ転職エージェントに無料登録して

転職サポートを受ける

【卒業年早見表はこちら】

原稿:Misa

ITベンチャーで企画、人材開発、広報などを経て独立。現在はコンサルタント、ときどきライター。ライターとしては、ビジネス系を中心に、アニメ・マンガ、車から美容・健康まで何でもチャレンジ中。