企業の事業戦略として「ブルーオーシャン戦略」という用語を聞いたことがある方も多いかもしれませんが、どのような戦略なのでしょうか。今回は「ブルーオーシャン戦略」の意味とメリット、見つけ方を解説します。

また、戦略を立てるフレームワークについても具体例を挙げながら詳しく説明するので、ぜひ参考にしてください。

(※もしかしたら仕事頑張りすぎ!? ... そんな方におすすめ『仕事どうする!? 診断』)

【関連記事】「【ビジネス用語一覧】職場でよく使うビジネス用語集100選、意味と例文を紹介」

1.ブルーオーシャン戦略とは

ブルーオーシャン(青い海)戦略とは、従来存在しなかった新しい領域で事業を展開していく戦略のことです。

新しい市場を創造して事業を展開するため、他社との競合が少なく、大きな利益を獲得することが可能になります。

一方、対義語にはレッドーオーシャン(赤い海)があります。

レッドオーシャンとは競合企業と熾烈な競争をしながら戦うもので、コモディティ化が進み、継続的に利益を出し続けることが不可能になっている状態です。

【関連記事】「【マーケティングとは】マーケティングの3要素と4つの手順、成功例を紹介」

【関連記事】「【インバウンドマーケティングとは】企業の成功事例や手法を徹底解説!」

今の仕事、会社がつらい...無料で相談できる転職エージェント「マイナビ転職エージェント」に相談してみる。

2.ブルーオーシャン戦略のメリット

ブルーオーシャン戦略は、家電、ヘルスケア、食品、航空など、多くの業界で実践されています。

では、ブルーオーシャン戦略には具体的にどんなメリットがあるのでしょうか。

2.1. 競争の回避により収益率が高まる

通常、新しく事業を始める場合は、既存の競合企業と顧客を取り合うことになります。価格も競合の動きを見ながら決定しなければならず、少ない費用で参入したり収益率を高めたりするのは困難です。

しかし、ブルーオーシャン戦略では競合がほとんど存在しない分野への進出を目指すので、価格競争や市場シェアの争いが緩和され、収益を確保しやすくなります。

2.2. 顧客と長期的な関係を築ける

ブルーオーシャン戦略では、顧客に新しい価値を与えることを目指します。

新しい分野の先駆的な企業として認知されれば、顧客の忠誠度は高まり、より長期的な関係を築くことができるでしょう。

その結果、ブランドとしての地位が向上して、世間からの信頼度もアップします。

【関連記事】「【マネタイズとは?】意味や使い方、4つのマネタイズ手法を解説」

【関連記事】「AIDMA(アイドマ) とAISAS(アイサス)、その他の購入行動モデル含め徹底解説」

【関連記事】「【キャズム理論とは】キャズムが生まれる理由と"キャズム超え"のための戦略」

【関連記事】「KPIツリーとは? 作り方のポイントやメリット・デメリットを紹介」

3.ブルーオーシャン戦略の見つけ方

この世界に、従来誰も創造しなかった、まったく新しい市場というのはなかなか存在しません。

そのような市場は思いつくことは難しく、思いついたとしても消費者が理解をできないためビジネスとして成立しにくいです。

では、どうすればブルーオーシャン戦略が可能になるのでしょうか。ここではブルーオーシャン戦略に成功した企業を例に挙げて、ブルーオーシャンの見つけ方を解説します。

3.1.既存市場を拡張して新しい市場を創造する

ブルーオーシャンは、既存の商品やサービスを改善して、従来とは大きく異なる市場=ブルーオーシャンを発見できる可能性があります。

例えば、アップルのiPhoneが切り開いたスマートフォン市場もまったく新しい市場ではなく、従来の携帯電話市場を拡張したものと考えることができます。

しかし、パーソナルコンピューターで使われていたアプリの考え方を持ち込み、アプリを小さな画面でも快適に扱えるようにマルチタッチディスプレイを導入するというイノベーションを起こしたため、私たちはまったく新しいデバイスであるかのように感じました。

このように、ブルーオーシャン戦略とは、既存の商品やサービスを見直して従来とは異なる市場をねらうことで、ブルーオーシャン戦略が可能になります。

3.2.低コスト化と差別化を同時に追求する

通常は、低価格で商品を提供しようとすると標準品に近づいていき、個性は薄れていきます。

一方、差別化をするために個性を出そうとすると、コストがかかります。

そのため、従来の競争戦略の考え方では、低コスト化と差別化を両立することは不可能だとされていました。

しかし、顧客に提供する価値に着目したバリューイノベーション(新しい価値の発想と提供)の考え方を取り入れると低コスト化と差別化の両立が可能になります。

例えば、1,350円という低価格でヘアカットサービスを提供してきた「QBハウス」は、低価格が最大のセールスポイントになっていますが、もうひとつ「10分という短時間でカットが終わる」というバリューがあります。

フルサービスを提供する理髪店に行く場合は、相応の時間を確保しなければならず、仕事の合間に利用するのは難しい場合が多いでしょう。

しかし、QBハウスの場合は、隙間時間にサッと利用できるため、忙しい人にとっては大きな価値となっています。

顧客に提供する価値に注目することで、バリューイノベーションが可能になり、新たな市場=ブルーオーシャンを発見していくというのがブルーオーシャン発見に繋がります。

【関連記事】「【スキームとは】「〇〇スキーム」として使われる際の意味やプランとの違い」

【関連記事】「【ペルソナとは】ターゲットとの違いやペルソナ設定のメリット・設定方法」

【関連記事】「コアコンピタンスとは?活用ポイントや定義について詳しく紹介」

自分にあった働き方を見つけよう!「テレワーク/リモートワーク(制度あり)」求人一覧を見る。

4.ブルーオーシャン戦略のフレームワーク

ブルーオーシャン戦略を行うには、戦略キャンバスとアクションマトリクスという2つのフレームワークを使うのが基本です。

4.1.戦略キャンバス

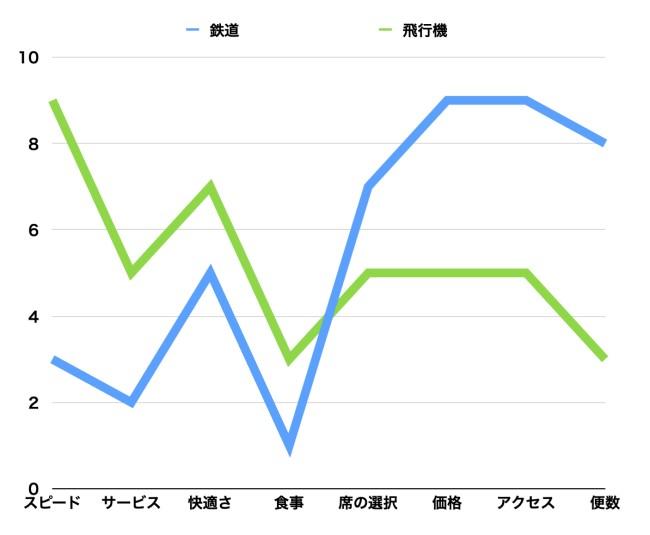

戦略キャンバスとは、自社とライバルを、戦略的な観点で数値化をし、チャート化したものです。

例えば、ある国内飛行機会社が、鉄道に対抗するためにブルーオーシャン戦略を実施したとします。このとき、顧客に提供する価値ごとにそれぞれを数値化し、チャートにしていくのです。

ここでは、あくまでも例なので、主観的な値を入れて戦略キャンバスを作成していますが、本来はデータに基づいた正確な評価値を入れます。

(顧客に提供する価値ごとに自社とライバルの評価を数値化したチャートを作成する)

このチャートを見ると、鉄道と飛行機のチャートには乖離部分(空白地帯)があり、ここを補うようなサービスを創出することで、新たな顧客を獲得できる、すなわち新たな市場=ブルーオーシャンを創造できる可能性があります。

4.2.アクションマトリクス

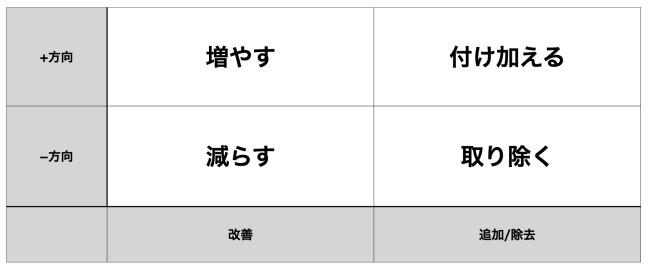

アクションマトリクスとは、次のような4つの操作を行なっていくことです。

(アクションマトリクスでは、戦略キャンバスに対して4つの操作を行う)

「付け加える」「取り除く」は、大胆な改革で、従来なかった価値を追加する、あるいは不要な価値を思い切って取り除いてしまうことです。

また、改善は従来提供していた価値を増やす、または減らすことです。先に作成した戦略キャンバスに対して、この4つの操作をしていきながら、ブルーオーシャンを模索していきます。

4.2.1.取り除く

取り除くは、不要だと思える価値の提供を思い切ってやめてしまうことです。飛行機の場合、機内サービスは過剰になっていると指摘されることもあり、必要としていない乗客もいます。

睡眠や読書、仕事の妨げになると感じている人も中にはいます。そうであれば、思い切って機内サービスを廃止し、必要な人はコールボタンを押すことで、サービスを受けられる方式にします。

4.2.2.減らす

国内航空の場合、フライト時間は最大でも2~3時間程度です。その移動で客室内の必要以上の快適さを必ずしも必要としない人もいます。

そこで、映画の上映や音楽の提供サービス、新聞、雑誌の提供サービスを思い切って減らしてしまいます。

どうしても快適に移動したい人にはビジネスクラスなどの座席を用意して、必要なコストを支払ってもらいます。

4.2.3.追加する

満足性を高める新たな価値を提供します。例えば、目的地の空港で降りたら、多くの人が空港バスからレンタカー、タクシーなどを利用します。そこで、このようなアクセスの予約サービスを提供し、チケットも購入できるようにします。

これにより、多くの乗客が時間を無駄にせず、目的地までの移動ができるようになります。

また、提供するサービスを減らし、必要とする乗客にはコストを支払って利用してもらうことで、料金の透明性が高まります。低価格であることよりも、料金の透明性が高く受益者負担が見えやすいサービスの方が公平性が高いと感じる人が増えています。

4.2.4.増やす

利用する飛行機の機材を小型のものに変更し、便数を増やすことで利便性を高めます。便数が増えることで、利用の幅が広がり、万が一乗り遅れても次の便で移動できるという安心感を提供することができます。

4.3.アクションマトリクスで戦略キャンバスを変更する

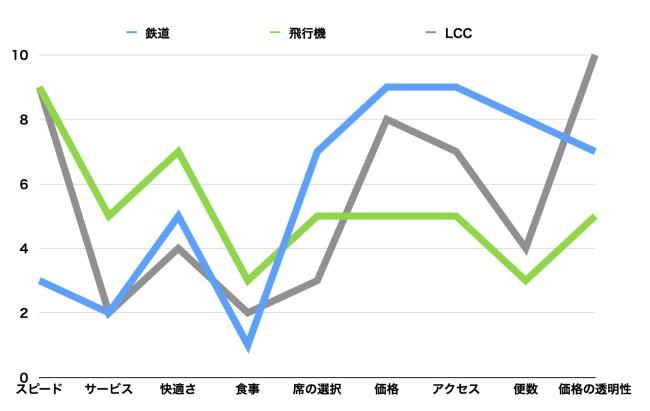

このような4つのアクションを考えながら、戦略キャンバスのチャートを変更し、それが新しい市場=ブルーオーシャンになっているかどうかを確かめます。

(顧客に提供する価値に4つのアクション操作を行い、新たなチャートがブルーオーシャンになっていることを確認する)

ここで例にしたLCC(Low Cost Carrier)の場合、スピード(移動時間)は飛行機である以上、従来の航空会社と同じですが、価格面や空港から市内へのアクセス、便数などを改善することで、鉄道と飛行機の空白地帯の市場を獲得できそうです。

さらに、価格の透明性を提供することで、合理的な考え方を好む層のリピートも期待できます。

LCC各社の戦略はそれぞれ異なっていますが、基本的には既存の航空会社から出発をして、ブルーオーシャン戦略を使って、新たな市場を生み出した良い例です。

【関連記事】「【アライアンスとは】ビジネスにおける意味と重要性、M&Aとの違い」

【関連記事】「インプレッション(インプレ)とは? 意味や類似語との違い、関連する指標も解説」

【関連記事】「【カスタマージャーニーマップとは】作成に必要な要素と方法、活用メリット」

【関連記事】「【ターゲティングとは】ターゲティングの手順やメリットなどについて解説」

5.まとめ

ブルーオーシャン戦略とは、従来存在しなかった新しい領域で事業を展開していく戦略のことです。

新しい市場を創造して事業を展開するため、他社との競合が少なく、大きな利益を獲得することが可能になります。

戦略キャンバスとアクションマトリクスという2つのフレームワークを使って、既存商品、既存サービスにバリューイノベーションを起こすことで、新たな市場を模索していきます。

【関連記事】「【SWOT分析とは】分析のポイント、応用方法や"町中華"での分析例も解説」

【関連記事】「【重要指標MAUとは?】売上改善に活かせる計算方法と注意点」

【関連記事】「【セグメントとは】セグメントに分ける目的、分けた後にすべき事」