ビジネスの世界で「スキーム」という言葉を耳にする事もあるかと思いますが、多くの場合、そのほかの言葉と組み合わせて複合語として使われる場合が多いです。

今回は、そうした「〇〇スキーム」という形で使われる場合の意味や、スキームという言葉とよく似た言葉であるプランやフローとの違いなどについて説明します。

【関連記事】「ITとは?IT用語10選や未経験からチャレンジできるIT職種を詳しく解説」

「仕事辞めたい、会社がつらい」...悩んでいる方へ

\無料・登録不要/

『仕事どうする!? 診断』を受ける >

1. 「スキーム」の意味

スキームとは「目的を遂行するための枠組み」を意味する言葉です。

日本では特にビジネスシーンで使われることが多く、例えば「事業スキーム」と言った場合には、その事業を遂行するためにどの企業、部署が何をするのかを定めた枠組み、構想のことを指します。

漠然とした大枠の計画ではなく、より具体的な計画、手法、仕組みを設計したものがスキームです。複雑になりがちなビジネス関係やビジネス計画を「スキーム図」などとして可視化することで、理解しやすくなるメリットがあります。

【関連記事】「転職での年収アップの相場は?交渉のポイントや年収アップしやすい人の特徴を解説」

【関連記事】「転職前にボーナス(賞与)をもらうには?退職のタイミングやスケジュール」

今の仕事、会社がつらい...無料で相談できる転職エージェント「マイナビ転職エージェント」に相談してみる。

2. 「〇〇スキーム」と表現されることが多い

先ほど「事業スキーム」を例に挙げましたが、日本語ではこのように他の言葉と組み合わせた「〇〇スキーム」という表現で使われることが多いです。以下で代表的な例を見ていきましょう。

2.1. 事業スキーム

生産、販売、営業などを誰が担当するかを明確にしたものです。他社と提携、協力をする場合は、どのような関わり方をするのかを明確にします。事業を遂行するプレイヤーの関連図と言えるでしょう。

事業計画を作成する時は、この事業スキームをもとに、どのくらいの製品をいつまでに生産して、どのくらい販売するかなどを具体化していきます。

【関連記事】「【マネタイズとは?】意味や使い方、4つのマネタイズ手法をわかりやすく解説」

2.2. 資金調達スキーム

資金調達の方法は、融資、借入、社債発行などさまざまな方法があります。事業に必要な資金を、どのような手法で誰からどの程度の額を調達するかを示したものが資金調達スキームです。

新しく事業を立ち上げる際などには、金融機関からの融資を受けたり、政府から助成金を受けたりするのにもこの資金調達スキームが役立ちます。

2.3. M&Aスキーム

会社の合併、買収をするには、株式譲渡、事業譲渡などさまざまな手法があり、また商法上、税務上などの課題を回避するために新会社や持株会社などを設立することもあります。

どのようにM&Aを行い、M&A後の体制がどのような形になるのかを示したのがM&Aスキームです。M&Aの目的や得られる利益、対象企業との関係性などを考慮しながら最適なスキームを選択し、計画を立てます。

2.4. 販売スキーム

商品を販売する時に、自社の店舗でのみ販売という単純な販売手法のみに頼ることは少なくなっています。

販売会社に商品を納入し、その販売会社が得意としている地域、販売網に販売をしてもらう、自社ECだけでなく他社のECプラットフォームにも出品するなど、販売チャネルは複雑になっています。

商品の特性に合わせて、このような複雑な販売チャネルをどう活用していくのかを具体的に示したものが販売スキームです。

【関連記事】「【D2Cとは】D2Cのマーケティング手法と具体例、メリットとデメリット」

2.5. 投資スキーム

企業に対する投資も手法が多様化しています。その企業の株式を購入するという単純な投資だけではなく、融資をする、社債を購入するといった方法もあります。

また、リスクを分散させつつ、その企業での発言権を獲得するため、投資団を形成して集団投資をする場合もあります。自社のリスクを抑えて、投資効果を最大にするためにどのような仕組みで投資を行うかを示したものが投資スキームです。

【関連記事】「定量と定性の違いとは?ビジネス分析・目標設定・人事評価の使い分けを解説」

3. ビジネスシーンでの「スキーム」の例文

ここでは、「スキーム」という言葉を使うことが多いビジネスシーンでの例文を紹介します。

【社内での例文】

「新プロジェクトのスキームを、〇日までに作成しておいてください」

「明日の会議で新事業のスキームについて検討します」

「市場変化に伴って、販売スキームの改善を行いたい」

【外部とやり取りする際の例文】

「これから、弊社の資金調達スキームについてご説明いたします」

「このM&Aスキームは株式譲渡となっております」

「共同事業のスキーム構築のため、認識のすり合わせをさせてください」

4. スキームの類義語と意味の違い

スキームと似た言葉として、「プラン」や「フロー」といった単語もあります。スキームと意味が近いですが、違いもあるため認識のずれを生まないように気をつけて使う必要があります。

4.1. スキーマとの違い

「スキーム」と一文字違いの「スキーマ」は、「概要」や「図式」「図表」を意味する言葉です。スキームは内容が具体的で詳細であるのに対し、スキーマは抽象的・概念的なものです。

物事の概略をまとめたり、計画などを簡単な図にしたりして作成するので、対象となるものの大枠をとらえる目的で使うのに適しています。

4.2. プランとの違い

「プラン」は日本語で計画のことですが、ビジネスの現場では「アイデア」に近い意味で使われます。プランは事業構想、スキームは事業計画に近い言葉で、まだ構想段階で細部までは具体的に決まっていないものをプランと呼ぶことが多いです。

例えば「事業プラン」と言う場合、「事業計画をプレゼンテーションするための大まかなアイデア」のようなニュアンスがあり、そこから関係者で細部を検討して洗練させていくための叩き台の意味があります。

つまり、上司から「新規事業の事業プランを考えろ」と言われた場合にはアイデアを可視化すること、「新規事業の事業スキームを考えろ」と言われた場合は、関係先との調整なども行い、実行可能な枠組みにしておくことが求められていると言えます。

【関連記事】「エビデンスの意味とは?類義語との違いや業界別の正しい使い方について解説」

4.3. フローとの違い

フローというのは直訳すると「流れ」で、例えば「業務フロー」というのは業務を行う手順のことです。

フローは時間軸に着目した言葉で、「事業フロー」といった場合は、ひとつの製品が生産されてお客様に納品されるまでに、時間軸にそって誰が何をするかを表します。

スキーム図が、事業を遂行するためのプレイヤーの関係図となるのに対して、フロー図は時間軸に沿って一次元的(線状)に展開する図になることが多いです。

4.4. ロジックとの違い

「ロジック」とは「論理」「論法」「道理」といった意味を持つ言葉です。結論やゴールに至るまでの道筋を示したもので、わかりやすいロジックがあれば主張の説得力を高められるほか、有効性の検証もしやすくなります。

スキームを作成するうえでも、ロジックは重要であると考えられます。なぜそのようなスキームになったのかや、スキームの価値を示すには、論理的な考え方が欠かせません。ロジックが明確になっていることは、完成度の高いスキームをつくるのに必須の要素だと言えるでしょう。

【関連記事】「KPIツリーとは? 作り方のポイントやメリット・デメリットを紹介」

5. スキームを別の言葉で言い換えるには

「スキーム」という言葉は、使う人や場面によって少しずつニュアンスの違いが生じやすいです。そのため、相手との認識がずれてしまうと、意思疎通の齟齬が起きやすいです。

「スキーム」を使った言い方に不安を感じる場合は、スキームを別の言葉で置き換えてみることで、双方のニュアンスのギャップを回避することができます。

【枠組み】

物事の構造・構成や仕組み、ルールを指す場合

【計画】

目標を達成するための方法や手順、スケジュールを指す場合

【構想】

物事の全体像や理想像、完成形に重点を置く場合

【戦略】

中長期的な目標を達成するための方向性や大まかなアプローチ方法を指す場合

【関連記事】「ナレッジとは? ノウハウとの違いや「ナレッジマネジメント」の重要性を解説」

6. スキームの作り方

ここでは実際のスキーム作りについて、基本的な作り方と注意点を解説します。ポイントを押さえて、スキーム作りに活かしましょう。

6.1. その物事を取り巻く環境を分析する

まずはスキームの対象となる物事の内部環境・外部環境を整理します。例えば、事業を遂行するための事業スキーム作りでは、自社のリソースや市場・競合の状況を分析することが欠かせません。

これらの客観的な情報を踏まえてスキームを作ることで、具体性があり説得力のあるスキームに仕上げることができます。事業スキームでは、事業のコンセプトやビジョン、自社の強み(コアコンピタンス)などが訴求しやすくなるでしょう。

【関連記事】「コアコンピタンスとは?成功した企業例や見極めポイントを紹介」

6.2. 実施事項と関係性を明確にする

スキームでは、具体的な方法や手順を体系的にまとめ、すぐにでも実行可能な内容にまで落とし込まなければなりません。そのために、誰が何をどのように行うのか、またそれぞれがどのように関係しているのかをはっきりさせさせる必要があります。

事業スキームなら、事業の領域と範囲(事業ドメイン)や収益化の方法(マネタイズ方法)、財務計画などが含まれます。

その際、本当に実行可能かどうかの検証も必要です。スキームは実行できなければ意味がないので、机上の空論とならないようにしましょう。

6.3. スキーム図にまとめる

スキームは「スキーム図」としてまとめるのが最も一般的です。構成図であるため、言葉ではなく図解にするのが適していると言えます。

スキームを考える時も、図を描きながら妥当性を検討し、修正していくということを繰り返していくと良いでしょう。

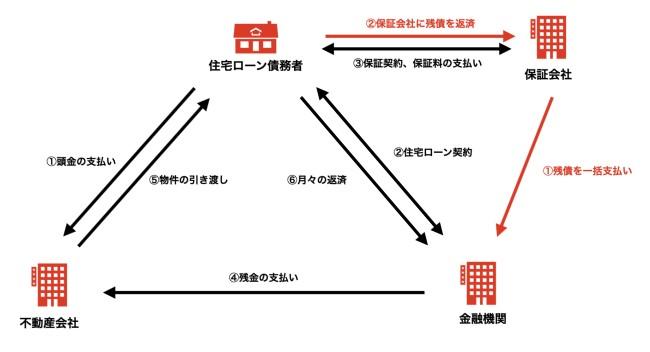

スキーム図が完成したら、図上で事業フローに番号を振って書き込んでいくこともあります。この事業フローだけを抜き出して、線上に展開したものが事業フロー図になります。

(一般的な住宅ローンのスキーム図。赤は、返済が滞った場合の保証会社によるローン債務処理スキーム。それぞれ番号順に線上に並べるとフロー図が作成できる)

なお、スキーム図は関係する多くの人が目にする可能性があるため、できるだけわかりやすい表現にすることを心掛けましょう。

7. 「スキーム」という言葉を使う際の注意点

「スキーム」という言葉は、IT業界で使う場合、英語で使う場合には注意が必要です。

プログラミング言語に「scheme」という言語があり、IT業界で「スキーム」というとこの言語を指す場合もあります。加えて、Web開発の分野では「http」「https」といったURLの先頭部分を「スキーム名」と呼んでいます。

また、英語、特にアメリカでは「scheme」が「陰謀」「策略」「悪巧み」といった意味合いで使われることが多いです。そのため、ビジネス用語として安易に使用するのは避けたほうが良いでしょう。

投資を募りながら実際には投資をせず、別の出資者から集めた資金で配当を支払うフリをする「ポンジスキーム」、いわゆる無限連鎖講を指す「ピラミッドスキーム」といった言葉もあるので、ネガティブな意味で使われる場合があることを覚えておきましょう。

スキルアップを目指すなら

まずはプロにご相談ください

マイナビ転職エージェントについて詳しく知る >

8. まとめ

スキームとは目的を遂行するための枠組みのことです。例えば事業スキームといった場合には、その事業を遂行するために何をするのかを定めた枠組み、構想のことです。

プランやフローといった他の言葉との使い分けが難しい部分もありますが、それぞれの定義をしっかり理解して間違った使い方をしないよう気をつけましょう。

また、スキームは構成図として図解をすることが可能で、スキームを検討する時も図をベースに考えていくのが一般的です。スキームの意味を理解し、効果的なスキーム図を作成しましょう。

【関連記事】「【ビジネス用語一覧】厳選130選|基本をマスターするための例文も紹介」

\転職するか迷っていてもOK/

マイナビ転職エージェントに無料登録して

転職サポートを受ける