もともとはコンピューターに関連する用語だった「バッファ」ですが、ビジネスシーンでも多用されています。今回は、バッファとマージン・リザーブとの違い、ビジネスシーンでのバッファの使い方、CCPM手法について解説します。

(※仕事辞めたい、会社がつらい...悩んでいる方は『仕事どうする!? 診断』の診断結果もご参考にしてください)

【関連記事】「【ビジネス用語一覧】よく使う用語集100選|意味を例文付きで紹介」

1.バッファとは

バッファ(Buffer)とは、緩衝材、緩衝装置の意味で、ビジネスの現場では「余裕」の意味で使われます。

しかし、同じ余裕を表す言葉には「マージン」「リザーブ」などがあり、同じ余裕を表す言葉であっても、その余裕の取り方に違いがあります。

その使い分けができるようになると、周りから「できる人」と一目置かれるようになるかもしれません。

【関連記事】「エビデンスとは?意味とビジネスシーン別の例文を簡単に解説」

【関連記事】「【マーケティングとは】マーケティングの3要素と4つの手順、成功例を紹介」

今の仕事、会社がつらい...無料で相談できる転職エージェント「マイナビ転職エージェント」に相談してみる。

2.バッファとマージン、リザーブとの違い

2.1.バッファとは

バッファとは本来、コンピューターで入力データを一時的に蓄えておくメモリーのことを指す言葉です。

演算装置の演算が間に合わないのに、入力データを送り続けると、データがあふれてしまいます。そのため、バッファメモリーに一時的にデータを蓄え、データがあふれることを防ぐというものです。

近年、防災の観点から住宅に雨水槽の設置が奨励されています。自宅の雨樋(あまとい)などを通って流れる雨水を貯めておくタンクのことで、雨水が一気に下水に流れて道路が冠水したり、河川が氾濫したりすることを防ごうというものです。また、貯めた雨水は浄化をして、庭木の水や洗車などに再利用することができます。

つまり、余裕ができる仕組みを途中につくって余裕を持たせるのがバッファです。

2.2.マージンとは

マージンとは余白のことです。あらかじめ想定される以上のリソースを用意し、余裕を持たせることです。雨水の例でいうと、下水道の容量を想定以上に設計し、あらかじめ余裕をもたせておくことにあたります。

つまり、あらかじめ余裕をもった設計にしておくのがマージンです。

2.3.リザーブとは

リザーブとは予備のことです。万が一の場合に使えるリソースを用意しておくことです。雨水の例で言うと、予備の下水道を用意しておき、普段は使わなくても、想定以上の降雨があった時に雨水を開放します。

つまり、想定上のことが起きることを想定して、予備として余裕をもっておくことがリザーブです。

【関連記事】「【ペルソナとは】ビジネスにおける意味やメリット、設定方法を解説」

【関連記事】「【マネタイズとは?】意味や使い方、4つのマネタイズ手法を解説」

【関連記事】「「定量」と「定性」の違いとは!?--ビジネスで活かせる「定量」「定性」分析」

3.ビジネスの現場でのバッファ

ビジネスの現場で余裕を持たせる必要があるものといえば、スケジュールと予算、人材の3つです。

それぞれで、バッファ、マージン、リザーブをどのように使うのか考えてみます。

3.1.スケジュールのバッファ、マージン、リザーブ

3.1.1.マージンのあるスケジュール

スケジュールをタイトにせず、あらかじめ各工程に余裕のある組み方をすることがマージンのあるスケジュールになります。

3日の工程は余裕を見て、4日を割り振るようなやり方です。

問題が発生してもスケジュールを遅らせるリスクは減りますが、全体のスケジュールが長くなりがちなのが欠点です。

3.1.2.バッファのあるスケジュール

ある工程が完了しないと、次の工程が進められないという関係にある場合、この工程は「クリティカル」な関係にあります。

クリティカルな工程に遅れが出ると、その後の工程がすべてずれ込んで納期が守れなくなります。このような工程に余裕を持たせるのがバッファです。ある工程に遅れが出ても、バッファで吸収するために、次の工程の遅れにつながりません。

【関連記事】「クリティカル(critical)とは? ビジネスの現場での意味や使われ方を解説」

3.1.3.リザーブのあるスケジュール

スケジュールが遅れそうになった場合、あらかじめヘルプに入れるチームを用意したり、先方に納品物の一部を後送する交渉をしておいたりするのがリザーブになります。リザーブは使わないのが理想的ですが、万が一の場合は、リザーブを活用してスケジュールを守ります。

3.2.予算のバッファ、マージン、リザーブ

3.2.1.マージンのある予算

あらかじめ余裕のある予算組みをしておくのがマージンのある予算です。

3.2.2.バッファのある予算

余裕のある予算組みをして、その一部を別枠として確保しておくことがバッファのある予算になります。

各部門で予算をオーバーしそうになったら、責任者がヒヤリングをして、予備費から支出をしてその部門を支援します。

3.2.3.リザーブのある予算

予算とは別に、あらかじめ万が一の場合に支出できる予算を、本来の予算の外に確保しておくことがリザーブになります。

3.3.人材のバッファ、マージン、リザーブ

3.3.1.マージンのある人材

あらかじめ人材を余裕をもって確保して業務を進めるのがマージンのある人材配置になります。

3.3.2.バッファのある人材

バッファは、人材の一部を遊軍として確保しておくことです。その時、その時で、人材不足になっている部門にヘルプとして入ります。

3.3.3.リザーブのある人材

人材不足になった時に、あらかじめ他の部門から人材を手配できるようにしておくことや、パートタイム出勤の従業員に出勤日を増やしてもらうことを要請することがリザーブになります。

【関連記事】「【コンバージョンとは】コンバージョンをビジネスで活用するさまざまな方法」

【関連記事】「【GAFAとは】巨大IT企業4社がプラットフォーマーとして特別視される理由」

【関連記事】「【スキームとは】ビジネスでの意味と使い方を解説!簡単に言い換えるなら?」

【関連記事】「【例文アドバイス】面接日程メールの書き方や返信方法は?調整する際のマナー」

4.バッファを活用して納期を短縮できるCCPM手法とは

CCPM(Critical Chain Project Management)は、1992年に考案されたプロジェクトマネージメント手法です。

CCPMでは、バッファをうまく使いこなすことで、通常よりも工期を2割から3割程度短縮できると言われています。

4.1.プロジェクトに遅延はつきものと認める

どんなプロジェクトでも不確実性があり、遅延は発生します。その認識がないとタイトなスケジュールとなり、納期が守れないという最悪の事態に陥ります。そのため、スケジュールの中にバッファを設定しておき、このバッファをうまく使うことで、納期を守りながら、工期を短縮します。

4.2.各工程のメンバーは自分のタスクを守ろうとする

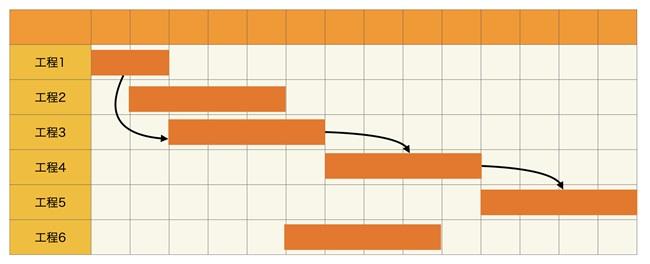

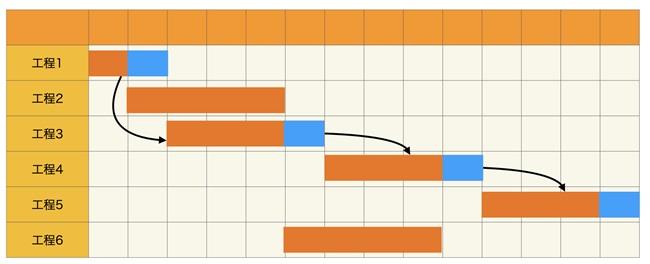

スケジュールを組み立てる時には、各工程のメンバーから、どのくらいの時間が必要なのかをヒヤリングして、それをガントチャートなどで可視化し、スケジュールを規定するクリティカルチェーン(それ以上、短縮できない工程チェーン)を発見し、そこから納期を算定していきます。

しかし、各工程のメンバーは、視点がプロジェクト全体ではなく、自分の担当する工程に注目してしまいます。そのため、この工程は5日間必要と言っても、本当は3日間必要で、2日間のバッファを設定しているのです。

(ガントチャートの中で、ある工程が終わらないと次の工程が始められない関係(矢印)にある工程の連続はクリティカルチェーンと呼ばれる。このクリティカルチェーンが全体の納期を規定している)

4.3.各工程のバッファは、活用されなくても消化される

このバッファは、本来必要なくても無駄に消化されてしまいます。それは次のようなことが起きるからです。

(1) 最初からバッファ期間まで使う前提で作業を進めてしまう。多くの場合、他の業務と兼務をしているため、他の業務を進める余裕が生まれ、そちらに時間を割いてしまう。

(2) 早期に完了をしても、より品質を追求するために、要求されないレベルの品質改善に時間を使ってしまう。

(3) 早期に完了をしても報告をせず、不要な品質改善の仕事をしたり、他の業務を進めたりしてしまう。早期に完了報告をすると、見積もりが甘かったと叱責をされたり、次回からタイトなスケジュールを強制されたりすることを心配するため。

つまり、突発事態が起きて、各工程のバッファで吸収し、全体の工程に影響を与えないというのが理想的な姿ですが、多くの場合、各工程のバッファは有効に使われないまま、ただ消化されているのです。

(クリティカルチェーンの各工程は、安全のためにバッファを設定している。しかし、多くの場合、このバッファは無駄に消化されてしまう)

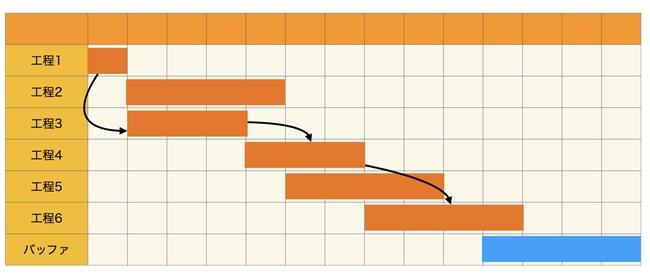

4.4.プロジェクトバッファに集約をする

各工程のバッファを集めて、プロジェクトバッファとして集約をし、突破事態が発生した時に、そのバッファを工程に割り当てます。すべてのプロジェクトバッファを使う事態になることは稀であるため、目標の納期よりも、早期に完了させることができます。

(各工程のバッファを集めて、プロジェクトバッファに集約をする。これにより、クリティカルチェーンが短くなり、全体の工期が短縮される。プロジェクトバッファは、必要な時にだけ、プロジェクトマネージャーが各工程に割り当てる)

【関連記事】「【ニッチとは】ニッチ戦略のメリット・デメリット、ブルーオーシャン戦略との違いも解説」

【関連記事】「インプレッション(インプレ)とは? 意味や類似語との違い、関連する指標も解説」

【関連記事】「【ブルーオーシャン戦略とは】見つけ方から戦略のフレームワークまで」

【関連記事】「【例文あり】面接結果の合否連絡が遅い・来ない場合の対処法を解説」

5.まとめ

バッファとは、ビジネスの現場では「余裕」の意味で使われます。しかし、類義語として「マージン」「リザーブ」などがあり、ニュアンスが異なるため、使い分けることが必要です。

また、プロジェクトマネージメント手法「CCPM」は、バッファをうまく活用することで、プロジェクトの納期を2割から3割も短縮できる手法です。

【関連記事】「AIDMA(アイドマ) とAISAS(アイサス)、その他の購入行動モデル含め徹底解説」

【関連記事】「コアコンピタンスとは?成功した企業例や見極めポイントを紹介」

【関連記事】「OODA(ウーダ)ループとは?具体例でわかりやすく解説!」