「OEM」とは、委託を受けて他社ブランドの製品を製造するメーカーのことを指します。私たちにとって身近なさまざまな製品でもOEMによる製造が行われており、委託側・製造側双方にとってメリットがあることも多い仕組みです。

今回は、OEMという言葉の意味や、OEM製品の仕組み、OEMのメリット・デメリットなどについて具体例をもとに解説します。

関連記事メーカーの種類による違いとは?求められる人材について

「もしかしたら仕事頑張りすぎ!? 」... そんな方へ

\無料・登録不要/

『仕事どうする!? 診断』を受ける>

1. OEMとは?

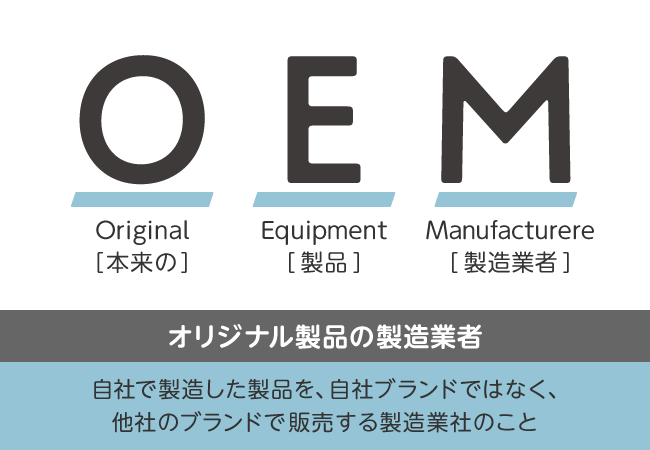

OEM(読み方:オーイーエム)とは、「Original:本来の」「Equipment:製品」「Manufacturere:製造業者」それぞれの頭文字をとった用語です。直訳すると「製品の本来の製造業者」となり、自社で製造した製品を、自社ブランドではなく他社のブランドで販売する製造業者のことを意味します。

ビジネスシーンでは、例えば「この製品は、◯◯社によるOEM製品です」「OEM生産も含めると生産台数は世界一です」などと使われます。

しかし、これだけだとまだよく分からない、という方もいると思います。そこで本記事では、OEM製品の具体的な例を挙げながら、OEM製品・OEM商品とは何なのかをわかりやすく解説します。

1.1. 「オリジナル製品の製造」の意味で使われることも

OEMは「製品の本来の製造業者」の意味で、企業を指す言葉ですが、最近ではOriginal Equipment Manufacturing(オリジナル製品の製造)という意味で、「OEM供給」「OEM元」「OEM先」などと使われることもあります。

このような使い方は誤用とされることもありますが、そういった使われ方が広がっていることも頭の隅にとどめておくといいかもしれません。

1.2. 「ODM」との違い

ODMとは、「Original Design Manufacturing」の略で、製造を受託する側が商品の設計やデザインまで請け負う形態のことを指します。さらに、マーケティングまで請け負うこともあります。

OEMメーカーは単に製造のみを受託するのに対し、ODMでは製造者側がある程度の主導権を持ち、その商品プロジェクトに主体的に参加します。製造者側の責任範囲が広いのが特徴です。

関連記事ODMとは? OEMとの違いをわかりやすく図解|身近な例やメリットも解説

関連記事【ビジネス用語一覧】厳選110選|基本をマスターするための例文も紹介

関連記事【生成AIとは】"生成AIでできること"や"生成AIのモデル"を簡単に解説

キャリアアップを考えている方は、無料で相談できる転職エージェント「マイナビ転職エージェント」がおすすめです。

2. よくあるOEMの事例一覧

OEMによる製造は、さまざまな業界、製品で見られます。中でも以下の5つの製品は、OEM製品がよく見られる代表的な製品群です。

・自動車

同じ自動車が異なるブランドから販売されているケースがよく見られます。この場合、どちらかのメーカーがOEMで、販売する際は双方で異なるエンブレムと車名を採用します。

・家電

雑貨メーカーやディスカウントストアなどが独自ブランドの家電を販売する際は、OEMによる製造であることが多いです。

・アパレル

国内ブランドの商品であっても、コスト削減などのために製造は海外のOEMメーカーで行われていることもあります。

・化粧品やサプリメント

化粧品やサプリメントなどは大きな製造コストや高い開発力が必要で、法律による規制がある場合もあり、新規参入が容易ではありません。そこでOEMの仕組みを活用することで自社ブランドでの販売を実現しやすくなります。

・プライベートブランド(PB)商品

コンビニエンスストアやスーパーマーケットは販売する商品の種類も多く、製造設備を保有していないことが多いため、商品企画は自社で行い、製造はOEMメーカーに委託する事が多いです。これらは慣習的に、OEM製品ではなく「PB(プライベート・ブランド)製品」と呼ばれます。

3. OEMが最も進んでいるのが自動車業界

上記の中でもOEMが最も進んでいるのが自動車業界です。例えば、ダイハツの軽自動車「ウェイク」は、トヨタから「ピクシスメガ」として販売されていました。いずれもダイハツが製造していた自動車です(2022年8月生産終了)。

ではなぜ、このような仕組みを採用するのでしょうか。それは、ダイハツにとってもトヨタにとってもメリットがあるからです。

ダイハツにとっては、巨大な販売力を持っているトヨタブランドでも販売することで、販売台数が大幅に増加することが狙えます。

一方、トヨタ車の販売店を訪れた人の中にも軽自動車の購入を検討している人もいるはずですが、従来はこのような顧客を逃していた可能性が高いです。そこでOEM供給によってラインナップを充実させ、顧客の要望に応えられるようになりました。

このように、OEMは供給する方、供給される方の両方にメリットがある場合があります。現在では、ホンダを除くほとんどの乗用車メーカーが、軽自動車メーカーからOEM供給を受けています。

関連記事自動車業界とは?安定供給に欠かせない職種・業務内容・業界構造をチェック

関連記事【CxOとは】企業がCxOの呼称を使う目的とユニークな呼称の例

4. 受託生産に近いケースも

OEMは、OEMメーカーが製造販売している商品を、他の販売力のあるブランドに供給して販売するというのが基本ですが、受託生産に近いケースもあります。化粧品や雑貨、アパレル用品などは、販売力のあるブランドが商品の企画、設計を行い、実際の製造は他社に委託するという例があります。

この場合、商品のブランド価値を守るために、OEMメーカーは同じ商品を独自に販売しないという契約になっていることがあります。OEMというより、受託生産と呼んだ方がわかりやすいのですが、実際にはOEM生産と呼ばれるケースもあります。

5. OEM供給元の製品の方が価格が低い場合が一般的

OEMでは、原則、同じ製品が複数のブランドから発売されることになります。では、どちらを買うのがお得でしょうか。自動車や家電製品、化粧品などの場合は、OEM供給元の製品の方がお得なのが一般的です。

OEM供給を受けて販売する力のあるブランドは、ブランド力があるために価格を維持できますが、供給する側はそれに比べてブランド力が低いことが多いので、価格が下がりやすいのです。

ただし、自動車などの場合は、OEM供給を受けるブランドは、アフターケアなどのサービスを充実させていることが多いので、どちらで買うほうがお得なのかは、よく考えて判断する必要があります。

6. 供給される側のブランドで購入した方が価格が安いOEM製品も

逆に、OEM供給される側のブランドで購入した方がお得な場合が多いOEM製品もあります。代表的なのが、スーパーやコンビニエンスストアで販売しているPB(プライベート・ブランド)製品です。

PB製品の場合は、オリジナルよりもPBの方が価格が低い場合がほとんどです。OEM生産企業では、ブランド力などによる販売力と生産力のバランスの問題から、生産工場を100%稼働させることはできません。しかし、工場では、生産してもしなくても人件費などの経費がある程度かかってしまいます。

スーパーやコンビニエンスストアは、この工場が空いている時間帯にPB商品を作ってもらいます。そのため、比較的安く生産することができ、価格もオリジナル製品より安価にすることができるのです。

【離職中の方限定】

今すぐ転職したい!

最短で転職するための「無料個別相談会」

7. OEM委託側のメリット

OEMを委託するブランド側には、次のようなメリットがあります。

7.1. 小さな投資で自社ブランド商品の販売が可能になる

自社でオリジナル製品を開発製造するには、自社工場や生産技術を自前で用意する必要があります。これには莫大な初期投資がかかることになります。

しかし、OEMで委託生産をすれば、委託先企業の生産設備を使ってこのような初期投資を抑え、自社ブランド商品を販売することができます。

7.2. 生産技術の開発が不要

自社でオリジナル製品を開発製造するには、生産技術の開発と蓄積が必要になります。しかし、それを獲得するには長い時間が必要となります。

OEMで委託生産をすれば、委託先企業の保有している生産技術を使って、このような開発と蓄積に必要な期間が短縮できます。

7.3. 在庫コスト負担の軽減

自社で生産設備を持つと、その設備、配置した人員を無駄にしないためにできるだけ長時間稼働させようとするため、生産数の調整が簡単ではなくなります。

そのため、ある程度は余剰に生産しておき、倉庫に在庫としてストックをしておくことになります。しかし、在庫を持つだけでも倉庫費用や管理費などのコストがかかります。

OEMで委託生産をすると、委託先企業において複数の生産ライン、人員を組み合わせて、複数の商品の小ロット生産も可能となります。その結果、必要な分だけを製造することができ、在庫に関するコスト負担が軽減されます。

7.4. 製品ラインナップを揃えることができる

多くの企業は、できるだけ幅広い消費者に製品を提供したいと考えます。

例えば、単身者向けの製品と既婚者向けの製品の両方を提供していれば、独身の消費者が結婚しても、自社ブランドを使い続けてもらえる可能性が増えます。

ただ、ひとつの企業で幅広い製品の製造をすることは容易ではありません。そこで、OEMで委託生産をすれば、商品ラインナップを短期間のうちに揃えることができます。

8. OEM受託側のメリット

OEMを受託して製造する側の企業には次のようなメリットがあります。

8.1. 生産ラインの稼働率が上昇する

生産設備は24時間くまなく稼働するというのが理想的な状態です。稼働時間が短くても、設備投資や人件費は大きくは下がらないため、稼働する時間が長くなれば、生産コストは下がっていきます。

OEM受託企業では、自社の生産設備、人員を最適配置することにより、稼働率を上げ、生産コストを下げることができます。

8.2. 在庫を管理する必要がない

クライアントから委託を受けて製品を生産する場合は、生産数を指定されることがほとんどです。当然、指定されて生産した分は引き受けてもらえるため、作り過ぎた在庫を保管したり、数の管理をしたりする必要はありません。

自社で在庫を抱えすぎることなく利益を得られるのは、OEM生産を受託する大きなメリットです。

8.3. 技術力が向上する

OEM生産をする時は、委託をする企業が生産技術やノウハウを提供してくれることがあります。また、要求される技術水準も高いことが多くなります。

その結果として、OEM受託企業では技術力を上げることができ、より高付加価値の製品の受託製造が可能になっていきます。

さらに、さらに技術力が高まれば、自社ブランドで製品を開発製造することも可能となり、ビジネスの幅を広げることができます。

9. OEM委託側のデメリット

OEMを委託するブランド側には次のようなデメリットもあります。

9.1. 自社の生産技術が伸びづらい

OEMを依頼する場合、生産を委託してしまい、自社では生産しないのですから、その製品の生産技術の蓄積はできません。

そのため、どの製品を自社製造して、どの製品をOEM委託製造するかは、自社の技術力の成長を考えて戦略的に決定する必要があります。

9.2. OEM委託先(OEM受託元)が将来の競合になる可能性がある

製品の製造を委託すると、OEM委託先(OEM受託元)は製品の生産技術、ノウハウを手に入れることになります。

OEM委託先企業の技術力が向上すれば、その企業の自社ブランドで同類の製品を開発製造して販売することも予想されます。つまり、OEM委託先企業が将来の競合になる可能性があるということです。

そのため、OEM製造を委託する場合には、単なる委託製造ではなく、どのように相手先と提携をしていくのかという長期的な視点が必要になります。

9.3. 原材料の高騰などで利益が減ることもある

製品の原材料価格は常に一定とは限りません。社会情勢の変化や気候の変動によって、急激に高騰することも考えられます。その際、自社で生産しているのであれば、原材料の見直し、入手ルートの変更、作業フローの最適化、人件費削減など、さまざまな方法でコストカットがおこなえます。

しかし、委託先にそのようなコストカットを求めることは難しいこともあるため、当初の予定よりも利益が減ってしまう可能性があります。

とはいえ、たとえ一時的に利益率が減少したとしても、自社で生産するより委託した方が大きなメリットを得られることは十分考えられます。OEMでの生産を委託をする際は、目先の利益だけでなく総合的な判断が必要です。

関連記事インフレとは? インフレーションの意味や種類を簡単に紹介

テレワーク/リモートワーク(制度あり)の転職・求人情報を見る>

10. OEM受託側のデメリット

OEMを受託する側には次のようなデメリットもあります。

10.1. 生産量のコントロールができない

OEM生産の生産量は、委託する側の注文に応じて変わります。生産を引き受ける側では、コントロールできません。生産量が一定ではないということは、すなわち利益も安定しないということです。

そのため、いつ生産量が変化しても対応できる柔軟な体制をとっておくことが必要になります。

10.2. 自社ブランドの展開に制限が生まれる

OEMとして受託生産をする場合、委託するブランド側との契約により、同類の製品を自社で製造販売することは実現しにくくなるのが一般的です。

当然ながら、OEM受託生産で使われる技術も、勝手に自社の製品に活かすことはできません。そのため、OEM受託生産と自社ブランド品の製造の長期的な戦略を立てる必要があります。

10.3. 製造技術流出の恐れがある

クライアントから委託を受けることで、自社の技術やノウハウがクライアントに流出してしまう恐れがあります。長年かけて築き上げた技術が流出することで、簡単に同等の競合品を他社に作られてしまうかもしれません。

そのためOEM受託の際は、クライアントと秘密保持契約を締結する必要があります。

関連記事【例文アドバイス】面接日程メールの書き方や返信方法は?調整する際のマナー

関連記事面接結果が遅いと不採用?来ない場合の対処法について解説します

11. OEM供給関係は"秘密の関係"?

OEMの関係は消費者に向けて積極的にアピールされることはありません。しかし、OEM生産は、消費者に隠すようなことでもありません。

大手企業では、OEM契約で他社と提携したことをマスコミに発表していることもありますし、商品ラベルや取扱説明書には製造業社の名前がしっかりと明記されています。

OEMの供給元と供給先の関係は、供給元は製造者としての責任を負い、供給を受け販売する側は販売者としての責任を負うという立派なビジネスモデルです。

商品を手にしたら、商品ラベルや取扱説明書の製造業社の名前を見るようにしてみてください。きっとあちこちで、意外なOEM関係を発見できるでしょう。

関連記事製造業とは?職種や業種ごとの特色から、転職のポイントまでご紹介

転職を考え始めたら、

まずはプロにご相談ください

マイナビ転職エージェントについて詳しく知る >

12. まとめ

OEMとは、日本語で「製品の本来の製造業者」を意味する言葉です。OEMメーカーは通常、ブランド力のある他社から委託を受けて製品を製造・提供します。委託側・受託側双方の足りない点をカバーし合うことができ、さまざまな製品でこのスタイルが用いられています。

OEMは製品の製造が必要となるビジネスモデルにおいて頻繁に採用される仕組みであり、ニュースなどでよく耳にする言葉でもあるので、本記事を参考に理解を深めておきましょう。

\転職するか迷っていてもOK/

マイナビ転職エージェントに無料登録して

転職サポートを受ける

-----------------------------------------------------------------------------

※ 「CANVAS」では、このほかにも「仕事にすぐ役立つ」記事が満載です!

関連記事【仕事辞めたい】よくある理由と会社を辞めたくなったらやるべきこと

関連記事【例文付き】「ご査収ください」の意味と使い方|類語や言い換えも紹介

関連記事【例文付き】「各位」の意味と正しい使い方とは?社内・社外向け利用シーンや注意点を解説

関連記事【例文付き】上司へのメールの書き方は?目上の人にメールを書く際のコツ

関連記事【例文付き】朝礼で使えるスピーチのネタ10選|コツと注意点も解説

関連記事【ビジネス用語一覧】厳選110選|基本をマスターするための例文も紹介

関連記事社会人のための「労働基準法」講座・残業編|法規制をわかりやすく解説

関連記事【専門家監修】ストレスが原因で起きる症状・病気と対処法

-----------------------------------------------------------------------------