日本独自の問題として世界から注目されている過労死問題。実際のところ、オーバーワークを理由とした死亡は日本に限った話ではありませんが、不名誉なことに「Karoshi」は国際語となってしまっています。そのような状況を打開し日本人がよりよい環境の中で勤務できるように、2019年4月から労働基準法をはじめとした法律を制定・改正する"働き方改革"がなされようとしています。

「もしかしたら仕事頑張りすぎ!? 」そんな方へ

\無料・登録不要/

『仕事どうする!? 診断』を受ける >

1.「私たち」が人間らしく働けるように保護してくれている労働基準法

労働基準法は、労働者が人間らしく働けるように最低限度の労働条件を定めた法律です。ここにいう「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます(労働基準法9条)。

労働者性を判断するうえで重要なポイントは、雇い主の指揮命令下で業務を遂行していること、労働する代わりに報酬を得ていることの2点です。一般的な会社員のみならず、雇い主の指示に従って働き、賃金をもらっている人なら、どのような仕事であれ労働者として労働基準法で保護される可能性があります。

労働者かどうかは、契約内容・勤務状況などから個別に判断しますが、一般に仕事の依頼に対して断る自由のあるフリーランサー、自らの個性を発揮して代替不可能な仕事をする芸能人、労働者を雇う側である経営者、仕事の成果に対して報酬の支払われる役員は労働者性が否定される傾向にあります。

また、国家公務員に労働基準法は適用されず(国家公務員法附則16条)、地方公務員にも一定の制約があります(地方公務員法58条3項)。

関連記事日本の月平均残業時間は? 残業の減らし方やホワイト企業への転職方法

関連記事残業代が出ないのはおかしい! とるべき対応と会社と交渉するときのポイント

2.労働基準法の土台をなす「基本7原則」

労働基準法の目的は、労働者を保護することです。立場上どうしても弱くなりがちな労働者について、事業者側と対等な関係を維持し、人としての生活を営めるようにさまざまな法的規制を定めているのです。

その大原則として、労働基準法第1章「総則」で基本7原則と呼ばれる以下の原則が定められています。労働基準法の内容は、この原則に則って定められています。

第1条 労働条件の原則

第2条 労使対等の決定

第3条 均等待遇

第4条 男女同一賃金の原則

第5条 強制労働の禁止

第6条 中間搾取の排除

第7条 公民権行使の保障

関連記事残業削減だけじゃない!真の働き方改革とは!?会社でプライベートも充実させる「公私融合」サービスが登場!!

3.労働時間の定めは最低限知っておきたい基礎知識の1つ

労働基準法による規制や罰則は多岐にわたりますが、その中でも労働時間に関する定めは労働者・雇用者ともに最低限知っておきたい基礎知識の1つです。

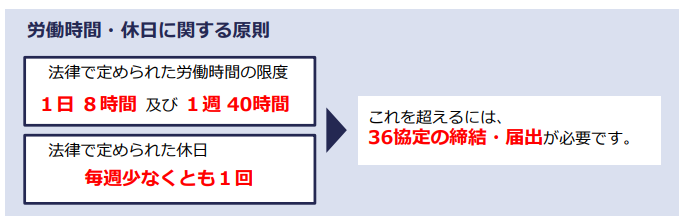

労働基準法第32条では、法定労働時間として「1日8時間、かつ、1週40時間以下」と定められています。これは、上記の原則で言えば「第1条 労働条件の原則」に当てはまるものだと言えるでしょう。

労働条件の原則には、

①労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

とあり、長すぎる労働時間はここにある「人たるに値する生活」を阻害するものであると言えます。

ただし、「商業」「映画・演劇業(映画の製作の業務を除く)」「保健衛生業」「接客娯楽業」のうち、常時10人未満の労働者を使用する事業場(特例措置対象事業場)の上限は1日8時間、週44時間となっているほか、次項で解説するいわゆる「サブロク協定」により法定労働時間を超える労働も認められるなど、各事業者ごとの対応に任せられている面もあります。

関連記事今は上場請負人の"元社畜"が、「月460時間労働」から抜け出した方法とは!?

4.残業時間100時間を実現してしまう法の抜け穴~サブロク協定・特別条項~

上記のように、労働基準法32条においては一部業種を除いて、勤務可能な法定労働時間が「1日8時間、週40時間」と定められています。一般に正社員の勤務時間というと「1日8時間、週40時間」というスケジュールを思い浮かべる人も多いでしょう。

一方、報道番組などで「残業80時間」「残業100時間」といったにわかには信じがたいニュースも耳にします。これは、労働基準法上8時間や40時間を超えて「労働させてはならない」と規定されているにもかかわらず、実際には例外的に法定労働時間を超えて働かせることができるからです。

過労死寸前の勤務スケジュールを課すブラック企業によって悪用されているのが"サブロク協定(正式名称:時間外労働および休日労働に関する協定届)"です。

労働基準法36条に定められているサブロク協定とは、時間外労働をさせる理由や業務、従業員の人数などを明記した労使協定で、これにより法定労働時間を超えて従業員を勤務させられるようになります。

サブロク協定を結んでいたとしても、無制限に働かせることができるわけではなく、一応制約が設けられています(労働基準法36条3項)。しかし、労働基準法36条3項には罰則がなく、この制約を上回る時間働かせることも可能です。

たとえば、サブロク協定で定める1カ月あたりの残業時間は、「時間外労働の限度に関する基準」にて限度時間を45時間とする制約が設けられていますが、45時間を超える時間働かせたとしても何ら処罰されません。

さらに状況をより悪化させているのは、上記限度時間45時間を超えて働かせることのできる"特別条項"付サブロク協定の存在です。決算業務やボーナス商戦など、それぞれの会社ごとにどうしても人手不足になってしまう時期があります。

このようなときに備えて、会社はサブロク協定に特別条項として必要事項を記載しておくことで、半年間に限って上記限度時間45時間を超えて働かせることができます。

会社が存続・発展していくうえで特別条項の必要性自体は否定できません。しかし、問題は特別条項で定める残業時間数に上限がなく、ブラック企業が合法的に際限なく従業員を残業させられることです。

過去には1カ月あたりの残業時間を300時間と定め問題視された例がありました。このケースでは半年間にもわたって毎日10時間働かせたとしても適法だということになります。

関連記事テレワーク(リモートワーク)のメリットとデメリットとは!?

5.過労死を防ぐ3つの上限規制

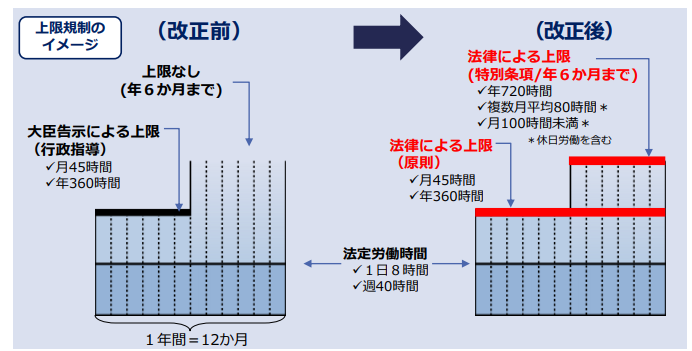

2019年4月1日から長時間労働に歯止めをかけるため、「時間外労働の上限規制」と呼ばれる制度が始まりました(中小会社は2020年4月1日からスタート)。これにより3つの上限時間が設けられます。

まず、サブロク協定で定める残業時間数の上限は原則「月45時間、年360時間」であると法律上明記されることになりました。これまで目安でしかなかった上限時間に法的な意味が与えられたのです。

法律上の要件を満たさないサブロク協定は無効であり、その状態で残業をさせることは労働基準法32条違反として処罰の対象となります。たとえば残業時間を60時間と定めたサブロク協定は無効なので、その状態で1秒でも残業させればその会社は処罰されます。もちろん残業時間を45時間と定め60時間残業させても、その会社は処罰されます。

次に、サブロク協定の特別条項において残業時間数の上限は「年間上限720時間、1カ月の上限100時間未満(休日労働を含む)」であると法律上明記されることになりました。

今まで青天井だった繁忙期の半年間についてきっちりとした上限が設けられたのです。たとえば半年間について月45時間の残業時間を定めたとすれば、半年間で270時間残業することになるので、残りの半年間で450時間(720-270)を超えて残業させればその会社は処罰されます。

さらに、2カ月、3カ月、4カ月、5カ月、6カ月の平均で、いずれにおいても、休日労働を含む時間外労働が「月80時間以内」という上限が設けられました。

極端な話をすると、12月と1月だけ100時間残業するというサブロク協定の特別条項は、ほかの月の残業時間がいかに少なくても2カ月の時間外労働の平均が月80時間を超えるため無効です。サブロク協定が無効である以上、その会社は従業員を残業させれば処罰されます。

このような時間外労働の上限規制はほとんどの業種で適用されており、5年間の猶予が付与されていた自動車運転業務、建設業、医師への適用も2024年4月から開始されています。

ただし、自動車運転業務の上限は、720時間よりも240時間多い年間960時間であり、技術や商品の研究開発には上限規制が適用されないなど例外もあります。

出典厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」

出典厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」

関連記事働き方改革のメリット・デメリットとは?改革の課題や対策についても徹底解説

6.変形労働時間制における残業の扱い方にも注意

変形労働時間制とは、1カ月~1年の一定の期間において、1週間あたりの平均の労働時間が40時間以下(一部業種を除く)であれば、特定の日や週で1日または1週の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

労使協定または就業規則に定めることで、サブロク協定を締結しなくても採用できます。しかし、残業という扱いがないわけではありません。

変形労働時間制においても、あらかじめ労使協定などで定めた各日・各週の労働時間を超えたり、法定労働時間の総枠(40時間×対象期間の暦日数÷7日)を超えたりする場合、超えた分は時間外労働として割増賃金の対象となります。

残業時間や残業代の扱いが法外なものとならないように、勤務時間の正確な管理が求められます。

出典厚生労働省「週40時間労働制の実現 1ヵ月又は1年単位の変形労働時間制」

出典厚生労働省「■1か月単位の変形労働時間制をとる場合の時間外労働の考え方」

関連記事ワークライフバランスとは?メリットや企業の施策事例を紹介

関連記事フレックスタイム制とは?目的と仕組み、メリット・デメリットを解説

7.法律改正を無意味なものにさせないよう

今回の法律改正で、従業員の労働時間管理をしっかりと行う会社が増えるのではないかと思います。しかし、私自身も経験があるように、自分がしなければならない仕事が増えてくるとどうしても残業をしてしまうのがまじめな日本人の性なのではないかとも思います。

なかには残業ができないのであれば自宅に持ち帰ってとお考えなる方もおられるかもしれませんし、悪い会社であれば、法律の上限規制を潜脱するため、あえて仕事を持ち帰らせるようにする可能性もあり、労働時間の上限規制を設けた今回の法律改正が無意味となってしまいます。

上限規制を設けると同時に、1人1人の業務量が適正になるように何らかの措置を講じなければ、本当の意味で過労死を防ぐことはできません。適正に業務量を把握するにはさまざまな方法があるでしょうが、個人的には経営者側・労働者側1人1人の意識を改革することが必要だと思います。

生きるためにする仕事で命を削り、ましてや死に至ることは本末転倒で、あってはならないことです。経営者側は労働者が企業を支える貴重な存在であることを理解して、労働者側は完璧主義になりすぎず周囲に助けを求める余裕を持つことが重要でしょう。

\転職するか迷っていてもOK/

マイナビエージェントに無料登録して

転職サポートを受ける