病院での治療費が高額になったとき、自己負担を軽減できる「高額療養費制度」。この制度の自己負担上限額が、2025年8月から引き上げられることが協議されています。では、この制度改正が導入されることによって私たちの医療費負担はどう変わるのでしょうか? この記事では、制度改正のポイントをわかりやすく解説していきます。

(※もしかしたら仕事頑張りすぎ!? ... そんな方におすすめ『仕事どうする!? 診断』)

【関連記事】「仕事を辞めたいなら"今年(2025年)4月以降"のほうがいい!? 「失業保険」の"給付制限期間"短縮など改正内容を解説」

【関連記事】「【お薬手帳とは】薬代がお得に!? アプリもあって便利--万一の時の備えにも」

1.そもそも「高額療養費制度」とは?

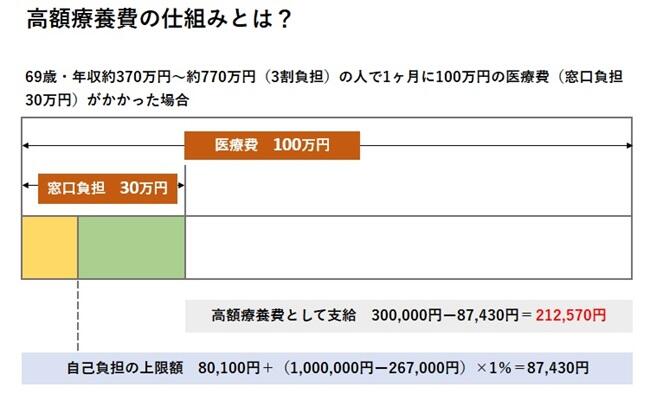

高額療養費制度は、医療費が家計に大きな負担とならないようにするための仕組みです。

1か月の間に病院や薬局の窓口で支払った医療費が一定の上限を超えた場合、その超えた分が払い戻されます。この上限額は、収入に応じて決められています。

特に、がんや白血病など長期間の治療が必要な患者にとって、とても重要な支えとなる制度です。しかし、高齢化や高額な新薬の普及により、高額療養費の支給額が年々増加。その結果、現役世代の保険料負担が重くなっているという課題が指摘されてきました(※)。

(※参考:厚生労働省 保険局「高額療養費制度の見直しについて」)

そのため、制度の仕組みを見直し、医療費の助成を続けながらも、すべての世代がより公平に負担を分かち合えるように調整を行うとされています。厚生労働省の推計によると、この改正によって、1人当たり保険料軽減額は年間で1,100円~5,000円になる見込みです(※)。

(※参考:厚生労働省 保険局「高額療養費制度の見直しについて」)

では、高額療養費制度が今後どのように変更となるのか、具体的な内容について詳しく見ていきましょう。

【関連記事】「ベースアップ(ベア)とは?定期昇給との違いや役割について解説」

【関連記事】「「年収103万円の壁」が「年収123万円の壁」に、"手取り"はいくら増える!?--与党「税制改正大綱」の変更点を解説」

【関連記事】「「103万円の壁」とは? 引き上げると「手取り」が増加する理由は?--"金融スキマ世代"に送る『鈴木ともみのわかりやすい経済ニュース解説』(23)」

今の仕事、会社がつらい...無料で相談できる転職エージェント「マイナビ転職エージェント」に相談してみる。

2.改正は1年ごとに三段階にわたって実施される

大きく分けて今回の制度改正では、「各所得区分ごとの自己負担限度額の引き上げ」と「各所得区分の細分化」という2つが実施されます。

これらが2025年8月から2027年8月にかけ1年ごとで段階的に行われていく予定です。

2.1.「2025年8月~」:現在の所得区分ごとの自己負担限度額の引上げ

現在、高額療養費制度では、所得に応じて1カ月の自己負担上限額が5段階に分類されています。

まず、2025年8月の改正では、現在の所得区分は維持したまま、すべての所得区分で自己負担上限額が引き上げられます。

具体的には下表のように変更となります。

引き上げ率は所得区分によって異なりますが、所得区分が高いほど引き上げ率は大きくなっています。なお、前回制度見直しを行った約10年前からの平均給与の伸び率が約9.5~12%であることを踏まえて、平均的な所得層(370~770万円)の引き上げ幅が10%に設定されているようです。

なお、高額療養費制度では、12カ月間に3回以上適用された場合、4回目以降は「多数回該当」となり、負担額が軽減されます。この仕組みは引き続き適用されるため、長期療養者への配慮もされています。

2.2.「2026年8月~」「2027年8月~」:4つの所得区分を各3分割+分割されたうち高い2つの区分の自己負担限度額引上げ

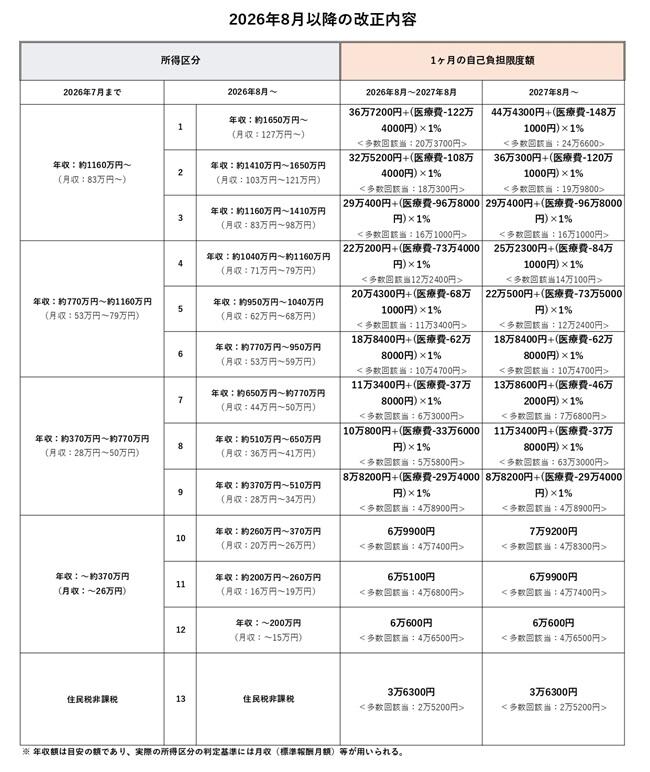

2026年8月の改正では、所得区分の細分化が行われます。それまでの5つの所得区分のうち、住民税非課税を除いた4つの所得区分がそれぞれ3分割され、合計13区分となります。

そしてこの細分化された所得区分をもとに、2026年と2027年の2段階で上限額が引き上げられます。

具体的には、住民税非課税を除いた4つの所得区分をそれぞれ3つに分割した各所得区分(計12区分)のうち、分割対象となったそれぞれの区分の所得が一番低い区分(計4区分)の限度額は据え置かれますが、所得の高い方の2つの区分(計8区分)は引き上げられます。

例えば、年収510万円から650万円の人であれば、2026年の変更では医療費100万円の場合の上限負担額が10万800円程度、さらに2027年では11万3400円程度へと上がります。

【関連記事】「2024年の「源泉徴収票」の見方、定額減税に関する記載に注意!」

【関連記事】「【iDeCo】転職した場合はどうなる?必要な手続きと継続方法を解説」

3.まとめ

現役世代を中心とした増加する保険料負担の軽減を目的とした今回の制度改正ですが、継続した治療や手術を受ける患者の自己負担額の上限を引き上げることとなるため、批判の声も出ています。

今後も制度の動向を注視し、自分にどのような影響があるのか確認していきましょう。

【著者】酒井富士子

経済ジャーナリスト/金融メディア専門の編集プロダクション・株式会社回遊舎 代表取締役。 日経ホーム出版社(現日経BP)にて「日経ウーマン」「日経マネー」副編集長を歴任。 リクルートの「赤すぐ」副編集長を経て、2003年から現職。 「お金のことを誰よりも分かりやすく発信」をモットーに、暮らしに役立つ最新情報を解説。

\転職するか迷っていてもOK/

マイナビ転職エージェントに無料登録して

転職サポートを受ける