離職票は、離職したことを公的に証明する書類のことで、退職者が失業給付(基本手当)を受け取る際に必要となります。

今回は、離職票の概要や役割、退職証明書・離職証明書との違いについて解説します。また、離職票の基礎知識に加え、手続きにおける具体的な手順や記入方法もまとめました。

失業給付を受給するには、ハローワーク・会社・退職者の3者間で離職票が行き来するので、手続きが面倒だと感じる人も多いかと思います。

この記事を参考にすれば、離職票の発行依頼から提出までの全体の流れがわかるため、スムーズに失業給付の受給手続きを済ませられるでしょう。

【関連記事】「【仕事の辞め方】必要な準備や転職活動から退職までの流れと注意点を解説 」

「仕事辞めたい、会社がつらい」...悩んでいる方へ

\無料・登録不要/

『仕事どうする!? 診断』を受ける >

1. 離職票とは

離職票とは、離職したことを公的に証明する書類のことを指します。

正式名称は、「雇用保険被保険者離職票」といい、雇用保険に加入している従業員が、退職してから再就職するまでの間、失業給付(基本手当)を受給するために行う手続きに必要になる書類です。

企業は、従業員の退職日の翌々日から10日以内に離職票を発行する手続きを行わなければなりません。

「離職票」は、「被保険者資格喪失届(雇用保険被保険者離職票-1)」「被保険者離職証明書(雇用保険被保険者離職票-2)」の2種類にわけられています。

それぞれの概要について紹介します。

1.1. 雇用保険被保険者離職票-1

「被保険者資格喪失届(雇用保険被保険者離職票-1)」は、失業給付の振込先情報などを記入するカードタイプの書類です。

「被保険者資格喪失届(雇用保険被保険者離職票-1)」は、ハローワークで発行することが可能ですが、その際には会社側から「雇用保険被保険者喪失届」を受け取り、提出する必要があります。また、一般的に雇用保険被保険者喪失届は、退職日から2週間ほどで自宅に届きます。

1.2. 雇用保険被保険者離職票-2

「被保険者離職証明書(雇用保険被保険者離職票-2)」は、退職理由や退職直前6ヵ月間の給与などを企業側が記載する書類です。具体的には下記の内容が記載されます。

- 会社を退職した従業員の氏名

- 被保険者番号

- 退職日

- 会社の情報

- 被保険者期間

- 給与

ここに記載された内容(退職理由や給与額)に応じて、基本手当の受給額や開始時期、支給期間が確定します。

1.3. 離職票はいつもらえる?

離職票をもらえるまでに、退職日の翌々日から10日〜2週間以内をみておくと良いでしょう。会社がハローワークに「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出することで発行されます。

退職後2週間経過しても、離職票が手元に届かない場合は、前職の会社かハローワークのどちらかで手続きが滞っている可能性があるので、問い合わせていつ届くのか確認してみましょう。

なかには、保険証やユニフォーム(仕事着)、退職時の書類などの返却物・提出物がすべて揃ってから、離職票を発行する企業もあり、その場合は交付に時間がかかることもあります。

会社がハローワークの窓口で手続きを行う場合は、最短即日に発行してもらえる可能性がありますが、退職者への郵送手続きも必要ですので、早くても2〜3日はかかるでしょう。

2. 退職証明書・離職証明書との違い

離職票とよく似た言葉に「退職証明書」や「離職証明書」があります。それぞれ、用途や発行元、提出先が異なるので、事前に把握しておきましょう。

| 名称 | 離職票 | 離職証明書 | 退職証明書 |

|---|---|---|---|

| 正式名称 | 雇用保険被保険者離職票 | 雇用保険被保険者離職証明書 | - |

| 概要・用途 | 退職者が失業給付の受給手続きに必要な書類 | 離職票を発行するためにハローワークに提出する書類 | 従業員が退職したことを証明する書類 |

| 発行元 | ハローワーク | 会社 | 会社 |

| 提出先 | 会社が受け取って退職者へ提出する | ハローワークへ提出する | 退職者へ提出する |

| 公文書 | 〇 | 〇 | × |

説明したとおり、離職票は退職者が失業給付(基本手当)をもらうために必要な書類であり、ハローワークで発行されます。

離職票は、失業給付の申請に必要な書類であるのに対し、離職証明書は転職先などへの退職証明を行うために必要となります。

退職証明書は公的ではありませんが、退職者が会社を退職したことを証明する書類です。

【関連記事】「退職願と退職届の違いは?退職願・退職届の封筒の書き方と提出の仕方とは」

【関連記事】「退職願と退職届の違いは?退職願・退職届の封筒の書き方と提出の仕方とは」

3. 離職票が必要な場合と不要な場合

離職票は、退職後に必ず必要な書類ではなく、不要な場合もあります。

主に、失業手当(基本手当)の受給手続きの際に必要な書類であるため、失業手当を受け取らない場合は基本的に発行する必要はありません。

ただし、例外もあります。離職票が「必要な場合」と「不要な場合」をそれぞれ確認しておきましょう。

3.1. 必要な場合

離職票が必要な場合は下記のとおりです。離職票が必要であるか判断できない時には参考にしてみてください。

- 雇用保険加入者で就職先が決まっていない場合

- 失業保険(基本手当)を受け取る場合

- 退職者が59歳以上の場合

離職票が必要な場面は、ハローワークで雇用保険の失業保険を受給するための申し込みを行う際になります。

また、雇用保険施行規則第7条2項によって、退職者が退職日に59歳以上の場合、企業側は本人の意思に関係なく離職票を交付する義務があります。その理由は、60歳になったときに受け取れる高齢者雇用継続給付金の算定・申請のために離職票が必要になるからです。

【出典】e-Gov法令検索「昭和五十年労働省令第三号 雇用保険法施行規則」

3.2. 不要な場合

離職票が不要な場合を下記にまとめたので、チェックしましょう。

- 退職後すぐに別の会社で働くことが決まっている場合

- 再就職先が決まっており求職活動を行わない場合

- 退職後に働く意思がない場合

- 従業員が死亡した場合

基本的に、退職時点で再就職先が決まっていて失業期間がない人は、失業手当が不要となるため、離職票の使い道もなく、発行の必要はないでしょう。

ただし、事情が変わって内定の辞退や取り消しが行われ、失業期間が生じた場合は離職票が必要になります。

【関連記事】「円満退社とは?退社までの8ステップと意識すべきポイント」

【関連記事】「円満退社とは?退社までの8ステップと意識すべきポイント」

【関連記事】「退職理由の伝え方や注意すべき7つのポイント!円満退社のコツとは?」

【関連記事】「退職の切り出し方はどうすればいい?円満退社のために注意するべきポイントを解説します」

4. アルバイトやパートでも離職票はもらえる?

離職票をもらえる条件は、雇用保険に加入していることです。そのため、アルバイトやパートでも雇用保険に入っていれば離職票をもらうことができます。

企業は通常、原則として以下の条件に沿って従業員を雇用保険に加入させています。

・1週間の所定労働時間が20時間以上

・31日以上の継続雇用が見込まれる

・全日制の学校に通う学生ではない

全日制の学校に通う学生は雇用保険に加入できず、失業手当をもらえないので、離職票に関しても対象外になります。

ただし、夜間や定時制の学校に通う学生、通信教育課程の学生、卒業後の継続的な勤務が内定している学生は、例外的に雇用保険に加入できます。

また、正社員と同様に退職時の年齢が59歳以上の場合も、発行の希望有無に関わらず離職票が必要となります。

5. 離職票の発行・手続き方法

ここでは、離職票の発行・手続き方法について具体的な流れを解説します。

離職票の手続きは、会社・ハローワーク・退職者本人の3者間を書類が行き来するため、全体の流れと、自分がいつ何をするべきなのか把握をしておきましょう。

5.1. 退職の際に会社に離職票発行を依頼する

はじめに退職者は、退職が決まったタイミングなどに、会社に離職票の発行を依頼します。会社によっては、依頼しなくても発行してくれるケースもありますが、基本的には担当者に伝える必要があります。

その際に、書類が必要な場合もあれば、口頭で伝えるだけで良い会社もあるので、企業のルールに則って対応しましょう。

なお、失業給付は、雇用保険加入者のみ対象となっているので、雇用保険に加入しているかどうかも確認が必要です。給与明細を確認して、雇用保険料が天引きされていたら加入済みと考えて良いでしょう。

5.2. 会社が離職証明書と資格喪失届を作成・申請する

会社は、退職者(退職予定の従業員)から離職票の発行を依頼された場合、離職票の発行に必要な「離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書)」と「雇用保険被保険者資格喪失届」を準備し、ハローワークに提出します。これらの提出期限は原則として退職日の翌々日から10日以内です。

なお、ハローワークに提出する前に、退職者本人に記入内容を確認してもらい、署名・捺印をする箇所があります。

すでに退職している場合は、本人確認を省く企業も多いです。しかし、記載内容によって給付金額や期間、給付開始時期が変動するので、退職理由や給与額などは、自分の目で確認した方が良いでしょう。

5.3. ハローワークから会社に離職票が交付される

ハローワークは、会社から受け取った離職証明書の内容を確認し、「被保険者資格喪失届(雇用保険被保険者離職票-1)」と「被保険者離職証明書(雇用保険被保険者離職票-2)」の2種類の離職票を会社宛てに発行します。なお、ここでは退職者が行う手続きはありません。

5.4. 会社から離職票をもらう

会社は、ハローワークから受け取った2種類の離職票を退職者の自宅へ送付します。一般的には、退職日から数えて10日〜2週間ほどで離職票が退職者の手元に届くようになっています。

失業手当(基本手当)を希望する退職者は、離職票を受け取ったら速やかに、ハローワークへ提出をして受給手続きを行いましょう。

離職票の提出および手続きを行うのは、会社所在地ではなく、退職者の居住地を管轄するハローワークになります。下記の書類や証明書などを準備して、ハローワークへ出向きましょう。

- 雇用保険被保険者離職票(2種類)

- 写真2枚(正面上半身、縦3.0cm横2.5cm)

- マイナンバーが確認できる書類

- 写真付きの身元証明書(免許証、パスポートなど)

- 印鑑(シャチハタ不可)

- 本人名義の通帳かキャッシュカード

【関連記事】「退職の挨拶マナーは?実際に使えるスピーチやメールの例文もご紹介」

【関連記事】「退職の挨拶マナーは?実際に使えるスピーチやメールの例文もご紹介」

6. 離職票の書き方

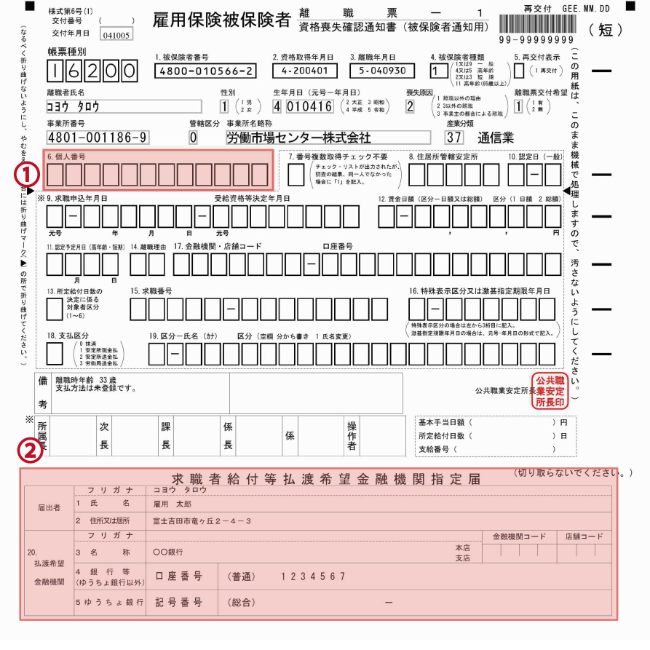

離職票の書き方を「被保険者資格喪失届(雇用保険被保険者離職票-1)」と「被保険者離職証明書(雇用保険被保険者離職票-2)」にわけて解説します。

6.1. 雇用保険被保険者離職票-1の書き方

基本的に「雇用保険被保険者離職票-1」は、離職者が氏名・マイナンバー・失業給付の振込先情報を記載します。

【出典】ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」

【出典】ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」

6.1.1. ①個人番号

「雇用保険被保険者離職票-1」に記載するマイナンバーは、情報漏洩を防ぐためにハローワークの窓口で退職者本人が記載することになっています。

マイナンバーカードがない場合は、通知カードあるいは、個人番号が記載されている住民票で確認することが可能です。

6.1.2. ②求職者給付等払渡希望金融機関指定届

この欄は、失業給付(基本手当)を振り込んでほしい金融機関の情報を記載します。

金融機関による確認印は、ハローワークで申請する際に、キャッシュカードや通帳があれば不要です。

6.2. 雇用保険被保険者離職票-2の書き方

「雇用保険被保険者離職票-2」は、退職した会社が記載し、離職者が内容を確認します。左側に会社や退職者の情報、過去半年間の給与額などで、右側に離職理由が記載されています。

それぞれ重要項目について詳しく解説するので、書き方や署名などをご確認ください。

【出典】ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」

6.2.1. ①離職理由

「雇用保険被保険者離職票-2」の右側には、退職理由が列挙されており、該当する項目に◯をつけます。

6.2.2. ②具体的事情記載欄(離職者用)

用紙の右側の下部にある「具体的事情記載欄」に退職理由が記載されるので、内容に相違がないか確認しましょう。間違いがなければ「同上」と記載します。

転職理由は、自己都合の退職であれば「自己都合による退職」、解雇や倒産、リストラなど、会社都合での退職となる場合は「会社都合による退職」と記載されています。

6.2.3. ③離職者本人の判断

会社が◯をつけた退職理由に対して、異議がある場合は「有り」に、異議がないなら「無し」に丸をつけます。

6.2.4. ④署名

離職者本人が記入した内容に間違いがなければ署名しましょう。

なお、会社側が記載した内容に誤りがある場合には、ハローワークが会社に対して、事実確認を行います。

会社側に追加資料の提出を依頼し、調査をしたうえでハローワークがどちらの内容が正しいのか判断します。

【関連記事】「有給をもらって4月に辞めるのが得!? 間違えたくない退職のタイミング」

7. 離職票を紛失した場合・届かない場合の対処法

離職票を紛失してしまったり、退職後、2週間経っても手元に届かなかったりする場合の対処法をそれぞれ解説します。

7.1. 紛失した場合

離職票を紛失してしまった場合、ハローワークに再交付申請をすることで再発行できます。離職票の再交付申請時には、下記の書類や証明書などを準備しておきましょう。

- 離職票再交付申請書

- 身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード、住民票の写しなど)

- 雇用保険被保険者証

- 印鑑

なお、離職票の再発行手続きは、ハローワークの窓口や、電子政府の総合窓口「e-Gov」で行うことができます。

7.2. 届かない場合

離職票が届かない場合は、失業給付を受け取れなくなるので、退職した会社に問い合わせましょう。

何らかの事情で退職した会社が離職票を交付してくれないケースもあるかもしれません。その場合、離職票の発行手続きは、法律で定められているので、ハローワークに相談してみると良いでしょう。

離職票が退職者の手元に届くまでに、10日〜2週間ほどかかります。この日数を経過しても、離職票が届かない場合は、退職した会社またはハローワークに問い合わせてみてください。

7.2.1. 離職票が届くまでにできること

離職票の到着が遅れている場合、失業保険の仮手続きを済ませておくことも可能です。仮手続きは離職票がなくても可能で、離職票が届いてから手続きを始めるよりも給付時期を早められるでしょう。

仮手続きは多くの場合、離職票が退職してから12日以上届かない場合に行うことができます。必要な書類は以下の通りです。

- マイナンバーカード or マイナンバーがわかる書類

- 預金通帳 or キャッシュカード(本人名義)

- 写真2枚(マイナンバーカードがあれば不要な場合も)

- 退職したことを証明する書類

7.2.2. 仮手続き後の離職票の提出期限

仮手続きを済ませると、失業手当の振込日が決定します。離職票は、この振込日までに提出するようにしましょう。初回の振込日は、会社都合での退職の場合は申請から1か月後、自己都合の場合は申請から3か月後となっています。

振込日までにはやや余裕がありますが、忘れてしまわないように離職票が届いたら速やかにハローワークへ提出しましょう。

【関連記事】「卒業証明書とは?卒業証書との違いや転職の際に求められた時の対処法について」

8. やっぱり離職票が欲しいときは?

「離職票の発行・手続き方法」で解説したように、離職票は基本的に退職の際に会社に発行を依頼するのが通常です。しかし、退職時には依頼しなかったものの、後になって「やっぱり欲しい」と思う場合もあるでしょう。

そのような場合でも、退職した会社に申し出れば発行手続きを行うことが可能です。離職票の申請手続きは、原則として退職日の翌々日から10日以内となっていますが、10日過ぎたとしても希望があれば申請はできます。

もしも何らかの理由で退職した会社と連絡を取りたくない場合は、ハローワークへ直接依頼することもできます。事情を説明し、それが認められればハローワークから会社へ手続きの連絡をしてくれます。

ただし、失業保険の申請期限には注意が必要です。失業手当がもらえるのは退職日の翌日から1年間となっていますので、これに間に合うように手続きを完了させなければなりません。離職票発行にかかる期間も考慮して早めに行動しましょう。

はじめての転職には、

「マイナビ転職エージェント」がおすすめです。

マイナビ転職エージェントについて詳しく知る >

9. まとめ

離職票とは、離職したことを公的に証明する書類で、退職者が失業給付(基本手当)を受給する際に必要な書類です。「被保険者資格喪失届(雇用保険被保険者離職票-1)」「被保険者離職証明書(雇用保険被保険者離職票-2)」の2種類に分けられ、それぞれ記入方法が異なります。

また、離職票は、退職日の翌日から起算して、10日〜2週間ほどで会社から交付され、自宅に届きます。届かない場合は速やかに会社やハローワークに問い合わせましょう。

離職票は、会社とハローワーク、退職者の間で数回、行き来するため複雑に感じるかもしれませんが、手続き自体は簡単です。無職期間に必要となる基本手当を受け取ることができるので、落ち着いて対応しましょう。

\書類添削・面接対策も/

マイナビ転職エージェントに無料登録して

転職サポートを受ける