メドピアの連結子会社であるMediplatは、企業向けに「オンライン産業医」「オンライン医療相談」「ストレスチェック」を始めとした産業保健支援サービスを提供しており、働き方改革による産業保健業務の効率的・効果的な運用へのニーズの高まりを背景に、2019年2月末時点での契約企業数は200社を超えています。この度メドピアは、2019年4月の「働き方改革関連法」の施行に向けて、重要性の高まる「産業医」の現状を把握するため、産業医519人を対象にアンケート調査を実施し、その結果を発表しました。

2019年4月より「働き方改革関連法」が順次施行されることに伴い、長時間労働者や高ストレス者との面談や、労働者からの健康相談など、従業員の健康管理(産業保健)において産業医に求められる役割はますます増加していくことが予想されています。

一方、産業医の大半は、「非常勤」として従事する産業医であり、事業所への訪問も月1回程度に限られているのが実態です。メドピアでは、こうした状況の中で、実際に産業医として従事している産業医519人に、働き方改革の中で求められる「産業医としての役割やその対応について、どのように考えているのか」について、現状と課題感の調査を実施しました。

事業所への訪問頻度は、常勤産業医は「毎日(常駐)」、非常勤産業医は「月1回」が最多

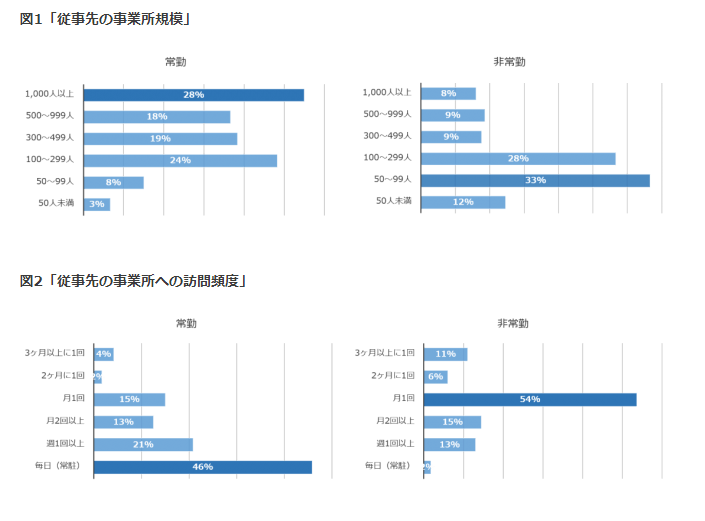

従事先の事業所規模は、常勤は1,000人以上が28%、非常勤は50~99人が33%で最多(図1)となっています。

従事先の事業所への訪問頻度は、常勤は毎日(常駐)が46%、非常勤は月1回が54%で最多(図2)です。

産業医の半数以上が働き方改革による「役割負担の増加」を感じているが、非常勤産業医はそれに「対応しきれる自信がない」

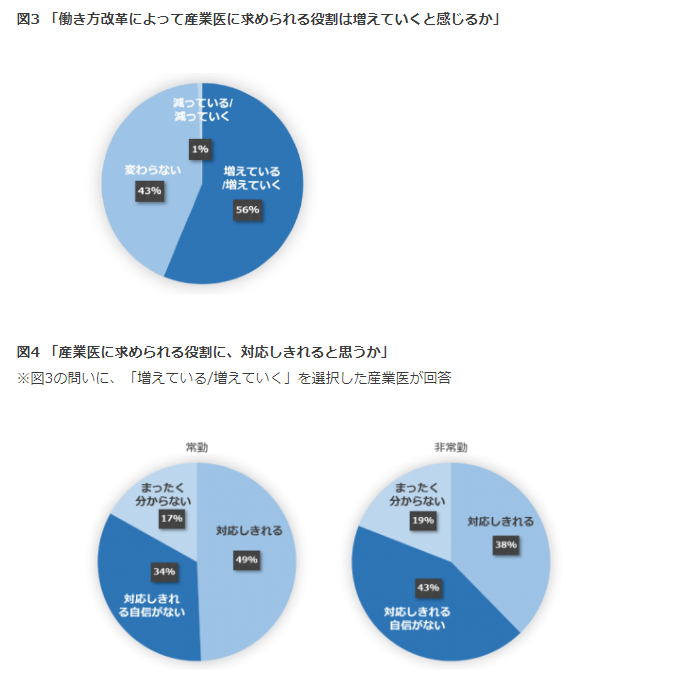

産業医の56%が、働き方改革によって「産業医に求められる役割が増えている、もしくは増えていく」と感じています(図3)。

求められる産業医の役割に、常勤の産業医は49%が「対応しきれる」と回答した一方、非常勤の産業医は43%が「対応しきれる自信がない」と回答しています(図4)。

対応しきれる自信がない理由としては、長時間労働やメンタル不調の面談数が増えている中で、対応する「時間の不足」もしくは、メンタルヘルス問題に対応する「専門性の不足」を挙げる声が多かったことがあげられます。

「対応しきれる自信がない」とした産業医のコメントとして、以下のようなものがありました。

-----------------------------------------------------------------------------

「月1回の訪問では、過重労働面談、メンタル失調対応面談でかなりの時間がつぶれています。今後労務管理にまで色々と助言等しなくてならないとなると時間的に難しいです(非常勤)」。

「メンタルヘルス等、専門分野外の内容が増えてきているから(非常勤)」。

「産業医の責任が次第に重くなってきている(非常勤)」。

「本来は病院勤務医であり、産業医活動に使える時間が少ない(非常勤)」。

-----------------------------------------------------------------------------

産業医の6割が「産業医面談」のニーズの高まりを感じているが、産業医の3人に1人は現状のままでは対応しきれる自信がない

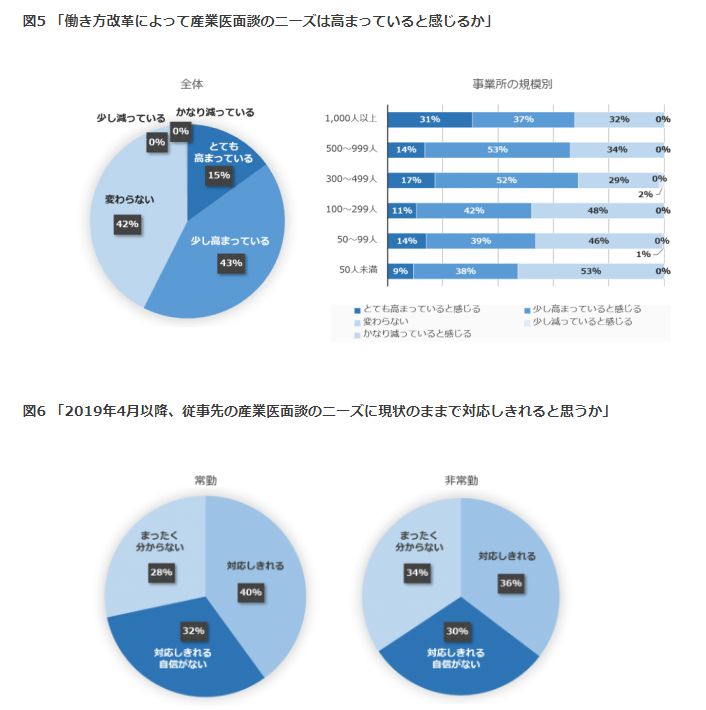

産業医の58%が、働き方改革によって「産業医面談のニーズが高まっている」と感じており、従事先の事業所規模が大きいほど、その高まりを感じています(図5)。

その産業医面談のニーズの高まりに、産業医の3人に1人(常勤は32%、非常勤は30%)が、現状のままでは対応しきれる自信がないと回答しています(図6)。

対応しきれる自信がない理由には、「時間的の不足」とメンタルヘルスへの「専門性の不足」を挙げる声が多かったです。

「対応しきれる自信がない」とした産業医のコメントとして、以下のようなものがありました。

-----------------------------------------------------------------------------

「毎回面談者も増えており、今後今の勤務時間では不足すると予想している(非常勤)」。

「メンタルヘルスへの対応に自信がない(常勤)」。

「メンタル不調が増えていくと、専門外なので何かおきたら困るのでやめようか検討中(非常勤)」。

「常勤医での仕事が忙しく、面談が多くなれば対応できない(非常勤)」。

-----------------------------------------------------------------------------

一方、「対応しきれる」とした産業医のコメントとして、以下のようなものがありました。

-----------------------------------------------------------------------------

「対応するために昨年から2年越しで体制を整えてきているため(常勤)」。

「同僚に心療内科医師がおり、相談できる体制にあるため(常勤)」。

「企業がすでに超過残業60時間/月を目標とし、ほぼ達成できているから(非常勤)」。

「要点を押さえ面談時間を短くする(非常勤)」。

-----------------------------------------------------------------------------

産業医の4割が、ストレスチェックにおける「高ストレス者との面談」が十分に行えていないと感じている

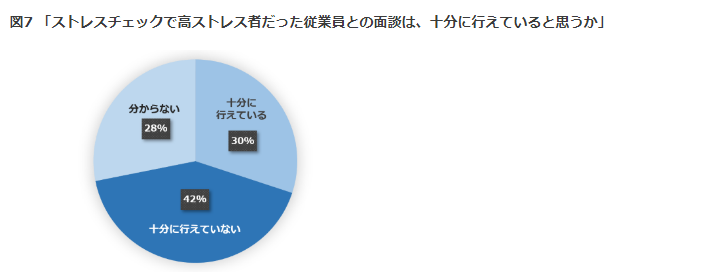

産業医の42%が、ストレスチェックで高ストレス者だった従業員との産業医面談を、十分に行えていないと感じています(図7)。

理由としては、「対象者が面談希望を申し出ない」、「時間が足りない」という声が多かったです。

「十分に行えていない」とした産業医のコメントとして、以下のようなものがありました。

-----------------------------------------------------------------------------

「会社に把握されるのを望まずに、産業医面談を希望しない人が多い(非常勤)」。

「高ストレス者の内、申し出て実際に面談に至るのは、5%程度(非常勤)」。

「時間が足りない(非常勤)」。

「精神的な内容になってくると、自分でも分からない場面がある(非常勤)」。

「本音を見せない従業員もいるので(常勤)」。

-----------------------------------------------------------------------------

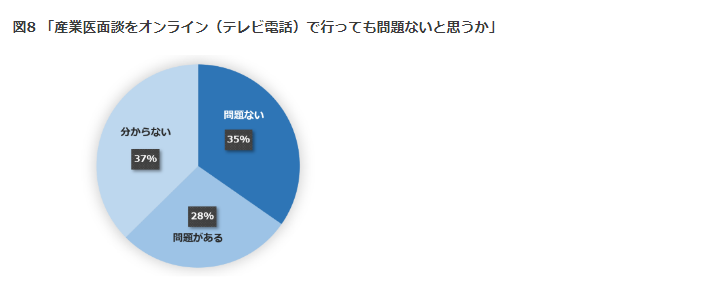

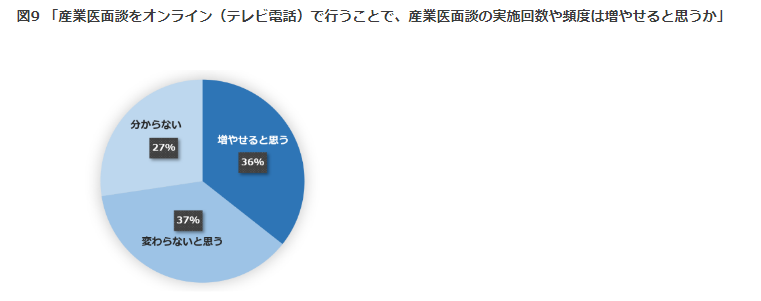

産業医の3人に1人は、「産業医面談をオンラインで行っても問題ない」「オンラインによって産業医面談を増やせる」と考えている

産業医の35%が、産業医面談をオンライン(テレビ電話)で行っても問題ないと考えており、「表情が分かればよい」「オンラインの方が話し易い人もいる」という声がありました(図8)。

また、産業医の36%が、産業医面談をオンラインで行うことで、産業医面談の数や頻度を増やすことができると思うと回答しています。「移動時間が節約できる」や「遠方の事業所の社員にも対応できる」という声がありました(図9)。

「問題ない」とした産業医のコメントとして、以下のようなものがありました。

-----------------------------------------------------------------------------

「オンラインの方が話し易い人もいる(常勤)」。

「表情が見れて、問診できれば問題ない(非常勤)」。

「プライバシーが保たれていれば問題ない(非常勤)」。

「メンタルの不調者を早期発見し、対応するには良いツールに成り得る(非常勤)」。

-----------------------------------------------------------------------------

一方、「問題がある」とした産業医のコメントとして、以下のようなものがありました。

-----------------------------------------------------------------------------

「細かいところ、表情、しぐさ等の雰囲気が分からないと無理だと思う(非常勤)」。

「プライバシーへの配慮の問題が気になる(常勤)」。

「利便性が向上する反面、気さくにいつでも面談を求められてしまい、業務が膨大になる(非常勤)」。

-----------------------------------------------------------------------------

「増やせると思う」とした産業医のコメントとして、以下のようなものがありました。

-----------------------------------------------------------------------------

「遠方の事業所で面談に来ることが難しい社員への対応の幅が広がる(非常勤)」。

「お互いの移動時間が節約でき、予定も合わせやすくなる(常勤)」。

「実際に、昨年から3社ほどオンラインでの契約をスタートしており、増えている(非常勤)」。

-----------------------------------------------------------------------------

一方、「変わらないと思う」とした産業医のコメントとして、以下のようなものがありました。

-----------------------------------------------------------------------------

「面談に割ける時間は変わらないため(常勤)」。

「臨床医としての仕事が忙しく、回数を増やせない(非常勤)」。

「面談のニーズがそれほど無かったため(非常勤)」。

-----------------------------------------------------------------------------

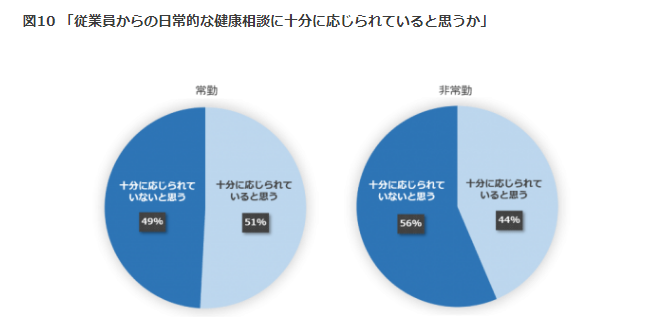

産業医の半数は、従業員からの健康相談に「十分に応じられていない」と感じており、非常勤産業医ほどその割合は高い

従業員からの日常的な健康相談に対して、常勤では49%、非常勤では56%の産業医が「十分に応じられていない」と回答しました。訪問回数が限られる非常勤産業医の方が、不十分さを感じています(図10)。

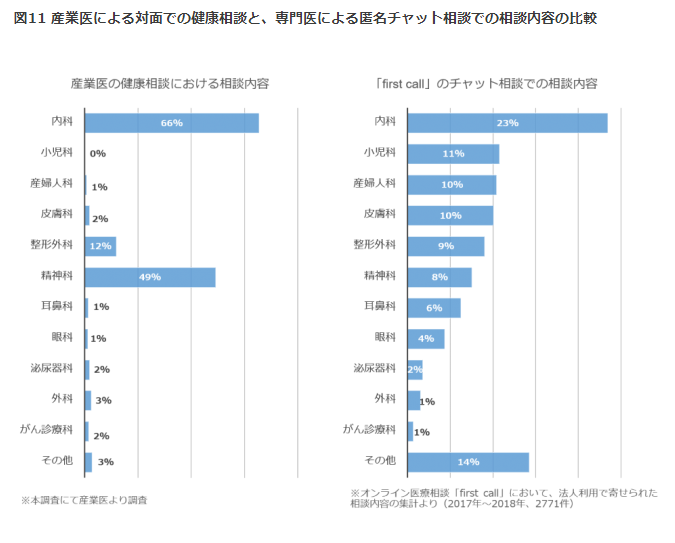

また、その健康相談の内容については、産業医が対面で応じる相談は「内科」「精神科」に偏るのに対して、匿名でのチャット相談では、様々な科目での相談が従業員から寄せられています(図11)。

「十分応じられていないと思う」とした産業医のコメントとして、以下のようなものがありました。

-----------------------------------------------------------------------------

「月1回の訪問では限界があります(非常勤)」。

「日常的な健康相談まで手が回らない(非常勤)」。

「顔見知りだと、かえって遠慮して、(産業医には)本音が言えない(非常勤)」。

「従業員も会社に健康問題を把握されるのは望んでいない(非常勤)」。

-----------------------------------------------------------------------------

『いま、うちの会社に労働基準局監督署が来たらどうなりますか?』

「オンライン産業医」の企画開発・石川陽平氏(産業医/救急医)は、これらの産業医の現状に関して、以下のようなコメントをしています。

「『いま、うちの会社に労働基準局監督署が来たらどうなりますか?』、企業の経営者や人事の方からこんな質問をされることが多くなってきています。2015年にストレスチェック制度が開始され、2019年年4月からは働き方改革関連法(中小企業では2020年4月より)が施行されます。それに伴い、人事・労務部門として取り組むべき労働安全の課題が増加していると同時に、労働安全の一翼を担う産業医も、求められる業務量が増えています。

しかし現状として、産業医の『請け負える業務量』と『求められる業務量』の乖離が生じています。中小企業の産業医は嘱託(非常勤)がほとんどで、訪問は月1-2回です。嘱託産業医は、普段医療機関で臨床医として働いていることが多く、より訪問数を増やすことは実質的に難しい場合が多いのです。

そこで、より柔軟で効率的な面談体制を敷くために、オンラインでの面談は一つの解決策になります。オンライン面談により、移動時間などをかけずに面談が実施可能になります。また、遠方の事業所や、鬱などで自宅から出るのが難しい従業員への面談も実施可能になります。柔軟な働き方を実現するためのセーフティネットとして、オンラインでの産業医面談を活用いただきたいと思っています」。

-----------------------------------------------------------------------------

※「CANVAS」に掲載のこのほかの「働き方」関連記事は以下からご覧ください。

- 「社会人のための「労働基準法」講座~残業編~」

- 「社会人のための「労働基準法」講座~休日編~」

- 「社会人のための「労働基準法」講座~賃金・残業代編~」

- 「4月から5日の有休取得義務化!製造業やサービス業の"有休取得率"は改善する!?」

- 「"意識高い系"調査、「意識高すぎ」より「意識ちょい高」のほうが出世率と年収が高いことが判明」

- 「映画「ボヘミアンラプソディ」が若年層に人気--"自分らしく生きる"とは何か!?」

-----------------------------------------------------------------------------