変化が激しく、将来を予測しづらい現代においては、これからの自身のキャリアや人生設計に不安を感じている方も多いことと思います。昨今は組織ではなく個人主体のキャリア形成が促されるようになってきましたが、私たちビジネスパーソンはどのように自らのキャリアと向き合えばよいのでしょうか。

今回は、一般社団法人 プロティアン・キャリア協会 代表理事の有山 徹さんに、これからの時代に求められるキャリアの考え方をお聞きしました。自身の人生を充実させたい、後悔のない仕事をしたいと考えている方は、ぜひ最後までお読みください。

【プロフィール】有山 徹

4designs株式会社 代表取締役CEO/一般社団法人プロティアン・キャリア協会 代表理事

2000年に早稲田大学卒業、大手メーカーに就職後、経営コンサルティング会社を経て一部上場のIT企業、デジタル広告企業、ベンチャー企業での管理本部長や経営企画にて戦略策定並びに大手外資系PEファンド傘下でのIPOプロジェクト等の全社プロジェクトを推進。

2019年7月に人的資本経営コンサルティング、キャリア支援事業を行う4designs株式会社を創業。2020年3月、法政大学キャリアデザイン学部 田中研之輔教授と一般社団法人プロティアン・キャリア協会を設立。

設立4年で約30万人・上場企業200社以上に現代版プロティアン・キャリアを伝え、プロティアンメソッドを通じた人的資本経営支援サービス「プロティアンキャリアドック」は2024年HRアワードの優秀賞受賞。大人だけではなく中高生のキャリア教育にも取り組んでいる。著書に『なぜ働く? 誰と働く? いつまで働く? 限られた人生で後悔ない仕事をするための20の心得』(アスコム)。

1.「自由」や「成長」を基調にした個人主体のキャリア形成が求められる時代に

――ここ数年で日本人のキャリア観は大きく変わったと言われています。具体的な変化のポイントを教えていただけますか?

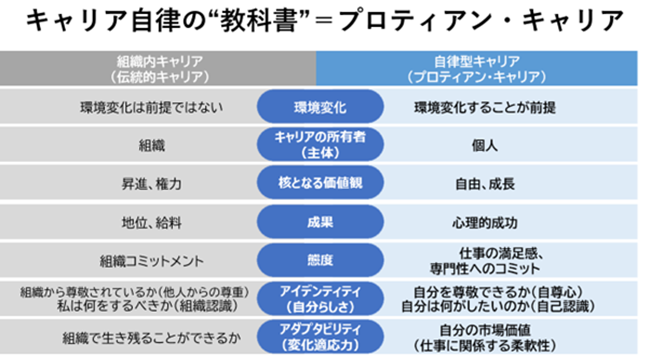

これまでは、キャリアとは1つの組織で昇進する(役員や部長になる)といった結果に至るまでの過程という意味合いを持たれがちでした。一方で昨今は、キャリア=複数の経験を通じて能力を蓄積していく過程であるととらえられるようになってきています。つまり、組織に所属していることを前提としたキャリアではなく、個人が主体となった「自律型キャリア」を重視する傾向が高まっています。

――なるほど。キャリアの主体者は「個人」であるという考えが浸透してきているのですね。

そうですね。私たちはそのような新しいキャリア観の最先端の理論を「現代版プロティアン・キャリア」と呼んでいるのですが、その核となる価値観は「自由」や「成長」です。旧来は一般的だった"役職に就く""お金を稼ぐ"といった思考はいわば手段であり、ゴールではありません。まさに、組織に決められた道をただ進むのではなく、各個人が「どうありたいのか」を考えることが大切です。

(「組織内キャリア」と「自律型キャリア」の比較(一般社団法人 プロティアン・キャリア協会HPより))

(「組織内キャリア」と「自律型キャリア」の比較(一般社団法人 プロティアン・キャリア協会HPより))

――自律型キャリアが求められる背景についてはどのようにお考えですか?

例えば、グローバルに繰り広げられる企業間競争の激化、終身雇用・年功序列制度の崩壊などが影響しているのではないかと思います。かつては組織が雇用を保障する代わりに、個人は会社の命令に従う必要がありました。転勤や異動が命じられれば受け入れなくてはならず、組織の都合に自分の身を捧げるしかなかったのです。ただ、今は人間の欲求も高度化しており、自分らしい選択や自己実現への関心が高まってきています。同時に、変化に応じて創造的な仕事が求められるようになってきたことからも、トップダウンの指示だけではうまくいかない状況が生まれ、「自ら考えて主体的に動ける人」が求められる時代に変わってきたのではないでしょうか。

【関連記事】「自己分析は「難しいこと」ではなく「楽しいこと」。強み発掘コンサルタント・土谷 愛さんに聞く「適職」の見つけ方」

2.最近の若手ビジネスパーソンは「外に発信できるキャリアを考えすぎ」

――有山さんは若手ビジネスパーソンとも接する機会が多いとのこと。昨今の若手世代に特徴的なキャリア観があれば教えてください。

全体的に「生き急いでいるな」という印象を受けます。キャリア教育の若年化や就職活動の早期化などの影響もあるのでしょうか、短期的な視点に陥りがちな傾向が見て取れますね。

例えば、学生起業をした方などを見ていても、チャレンジ自体は素晴らしいものの、地に足がついたビジネスではないな、と感じることもあります。おそらく、自分自身が "外に発信できる"キャリアを考えすぎてしまっているのではないでしょうか。

個人的に、キャリアは中長期的な観点で考えることが大事だと思っています。人生100年時代において、長ければ60年〜70年ほど働く可能性があることを考えると、焦って目先のキャリアを追う必要はないかもしれないですよね。

――早期に「何者かにならなければ」と焦る気持ちもあるのかもしれませんね。周りの情報を手に入れやすい時代だからこそ、他人のキャリアと比較してしまう傾向もあるのでしょうか?

そうですね。特に私たちは「答え」がある学校教育を受けてきていますので、キャリアにも答えが存在すると考えがちです。でも、キャリアに正解はないんです。正解か不正解かではなく、自分が選択して行ったことを「その先の未来に向けてどう意味づけしていくのか」が大事だと言えます。

例えば、私もかつて新卒で入社した会社を3か月で辞めました。ただ、それは"不正解"だったわけではありません。むしろ、安定した大企業で働くことは自分の在りたい姿に近づけない、強みが活かせないといった自己理解が深まる機会になりました。同時に、自分自身の自己理解の甘さゆえ、その会社の人事の方にご迷惑をおかけしてしまったという反省、つまりキャリアにおける自己理解の重要性を気づき・学ぶ機会となりました。これらの「意味づけ」が、その後のキャリア選択の指針になったのです。

若手のみなさんが、ロールモデルを探して参考にすること自体は悪くありません。でも、それが「正解」だとは考えないでください。人生は長いですし、キャリアは「永遠の自分探しの旅」であり、自分が少しでもワクワクする道や、挑戦したい道を選択し続けていってほしいと思います。

【関連記事】「「キャリアブレイク」は"空白期間"ではない。仕事を一旦手放すことで"いい転機"を作る方法とは?」

「一人で転職活動をするのは不安...」という方は、無料で相談できる転職エージェント『マイナビエージェント』にご相談ください。

3.「どこで」働くかではなく「なぜ」「誰と」「いつまで」働くかを意識する

――自身の望む道に進むために、どのようなことを意識するとよいでしょうか?

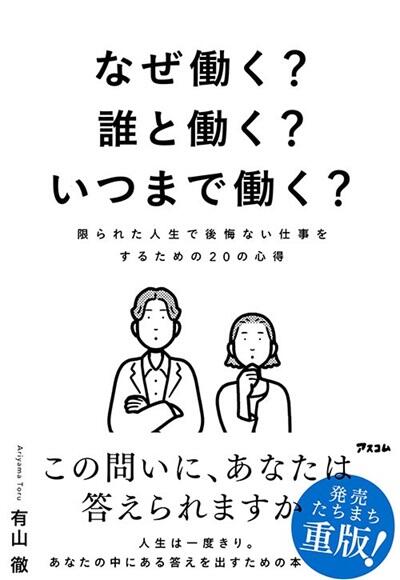

私の新刊でも触れているのですが、自分自身に対して「なぜ働く?」「誰と働く?」「いつまで働く?」という3つの問いを立ててみることをお勧めします。私たちが仕事を選ぶ際、どうしても「どこ(どの会社)で働くか」と考えてしまいがちです。でも、大事なのは「何のために働くのか」ということ。そして、それを実現するために「どんな人たちと働きたいか」を考え、そのネットワークに入ることです。

これらは決して難しいことではありません。例えば「将来的に海外で働きたい」ために、その可能性が高い総合商社を志望するのはよいでしょう。一方で「人気ランキングで上位だから」「報酬が良いから」といった表面的な理由で選択してしまうと、自らのキャリアの軸がぶれてしまいかねません。自分の価値観を実現する手段として、なぜ働くかを考えることが大切です。

また、会社が決めた定年に振り回される人も多い傾向がありますが、会社の制度に合わせて自分自身のキャリアを設計するのは望ましくないと言えるでしょう。いつまで働くのかは、自分で決める。働くことを辞めたあとにどうするかも含めて考えるからこそ、自分らしいキャリアが歩めるのではないでしょうか。

【関連記事】「「転職は"覚悟"を持って"夢"をかなえる手段」--森本千賀子さんがZ世代向けに伝授する"成功する転職"の秘訣とは!?」

4.変化が激しい時代に対応するために自らも「小さな変化を起こしていく」ことが重要

――自分の将来を考えたときに、「やりたいことが見つからない」場合はどうしたらよいでしょうか?

――自分の将来を考えたときに、「やりたいことが見つからない」場合はどうしたらよいでしょうか?

前提として、「やりたいこと」はそう簡単に見つからず、明確にやりたいことがある人は一握りなのではないかと思っています。そのうえで、やりたいことが見つからない方にお勧めしたいのが「川下り型」のキャリアの考え方です。キャリアを実現する方法には大きく「山登り型」と「川下り型」のタイプがあり、前者は明確な頂上(目的地)を決めて一直線に進んでいく方法です。一方で後者は、ある程度の方向性だけを決めて、川の流れに身を任せながら結果的にゴールにたどり着くイメージです。

やりたいことが明確にない人も、大まかな方向性は決められるはずです。例えば、いずれはマネジメント側に進みたいのか、専門技術やスキルを極めたいのかといった大体の枠組みで構いません。まずは目指したい方向性に向けて、小さなアクションを起こし、それを繰り返していくことが大切です。

変化が激しい現代のキャリア形成においては、自分自身で小さな変化を起こしていく必要があります。そうしないと、大きな変化が起きたときに適応できなくなってしまうからです。日々の生活の中で、毎日ちょっとした変化を起こすよう意識してみてください。1つ前の駅で下りて、歩いて帰宅するといった些細なことでも構いません。

――自ら変化を起こすことが大事なのですね。一方で、転職活動などを進める際に、自分には強みがないと感じる人へのアドバイスはありますか?

本来、強みがない人は存在しないはずです。一定の経験を積んだ人であれば、その人にしか経験してこなかった事柄があるからです。

強みが分からないと感じる方は「自分をどこの世界に置くか」を考えてみてください。専門家ばかりの優秀な集団の中では、自分の経験やスキルは強みと感じられないかもしれませんが、別の集団に属したら一目置かれるようなケースもあります。周囲との関係性の中で、いかに自分の強みを発揮できる環境に身を置くかが大事ですね。

【関連記事】「仕事で疲れた時こそ、「女子あるある」動画をみてほしい!さもあんすがいさんからのメッセージとは?」

5.辞める決断をする前に、悩みを解決する働きかけをしてほしい

――転職すべきか現職にとどまるべきか、悩んでしまうケースもありますよね。

先ほどお伝えしたように、「どこで働くか」を考えてしまうがゆえに起こる悩みなのではないでしょうか。ぜひ「なぜ働く?」「誰と働く?」「いつまで働く?」という軸を取り入れていただきたいですね。

あとは、辞める決断をする前に、組織に対する働きかけをしてみてほしいと思います。私もさまざまな方々のキャリア相談を受けてきましたが、「自分は評価されていないからこんな仕事にアサインされたんだ」とか、「今の会社では、自分がやりたいことにつながるスキルが身につかない」などの理由で転職を考える方が多くいらっしゃいました。でも、それらは自分自身の「思い込み」に過ぎない可能性もあります。

まずは上司や人事に対し、相談をしてみること。仮に人間関係に悩んでいるのであれば、どの会社に転職しても同様の悩みは発生するわけですから「適応力」を高めるチャンスだととらえて、しかるべき人たちに働きかけてみてください。真摯に相談した結果、受け入れてもらえなかったり、適切な対応がなされなかった場合に、転職を検討すればよいのではないでしょうか。まずは最後まで思い込みではなく他者に働きかけ、やりきることも意識していただきたいですね。

――日々の仕事に対してモチベーションが上がらないときに、お勧めの方法はありますか?

良いパフォーマンスを出せるように、自分で自分をコントロールしてみてください。例えば、いつもは飲まない少し高級なお茶を淹(い)れてみる、10分だけ好きなアニメの動画を見てから仕事に入る、といったようにです。自分がワクワクする事柄や気分が上がる事柄を、メタ認知(※)してみることをお勧めします。

(※メタ認知とは自分がどんな思考・認識をしているかを客観的に認知すること)

大事なのは、環境を「自らつくる」ことです。労働条件や給与などは、自分でコントロールできるものではありません。自らコントロールできる物事において、モチベーションが上がる環境をどう作るかがポイントだと思います。

――貴重なアドバイスをありがとうございます。最後に、CANVAS読者のみなさんへメッセージをお願いします!

繰り返しになりますが、ぜひ長い視点でキャリアをとらえるようにしてみてください。自分自身がどうありたいのかを踏まえ、中長期的な観点で今の仕事を意味づけてほしいですね。そのうえで、日々小さなアクションを積み重ねていただければと思います。

(取材・執筆:金子 茉由/VALUE WORKS)

【書籍】なぜ働く? 誰と働く? いつまで働く? 限られた人生で後悔ない仕事をするための20の心得

あなたの「人生の解像度」を上げる、考え方のヒントが満載の本。

●読者から反響続々

「著者の問いに向き合うと、自分の仕事観や人生観が浮かび上がってくる」

「誰と働くかなんて、あまり考えたことがなく新鮮」

「あれをやれ、これをしろと言わずに、迷子のような気持に寄り添ってくれる」

●今の仕事に不満はないけど満足していない人へ

「何を」するかよりも、「どこで」働くかよりも大切なのは

あなたが「何のために」「誰と一緒に」「いつまで」働くかです

もう、やりたいこと探しや強み探しに迷わない!

これからの人生を充実させる、あなただけの正解の見つけ方

これまでに約30万人、200社以上の企業が学んだ

今注目の「プロティアン・キャリア理論」をもとに解説!

(アスコム書籍紹介より引用)

アスコム刊

著者:有山 徹

発行年月:2024年10月

定価:1,650円