ビジネスシーンでよく耳にする用語の一つである「サマリー」とは、「まとめ」「要約」のことであり、会議の内容や報告書の要点を簡潔に整理して伝えるために用いられます。本記事では、サマリーの意味や実際にサマリーを作成する際のポイント、レジュメやアジェンダとの違いについて解説します。

【関連記事】「【ビジネス用語一覧】厳選130選|基本をマスターするための例文も紹介」

【関連記事】「【例文付き】「ご査収ください」の意味と使い方|類語や言い換えも紹介」

「仕事辞めたい、会社がつらい」...悩んでいる方へ

\無料・登録不要/

『仕事どうする!? 診断』を受ける >

1.サマリーとは

サマリー(Summary)とは、「まとめ」「要約」のことです。ビジネスシーンで作成を依頼された際は、会議や視察などの報告書に添付するために、内容を短時間で理解できるように要約する必要があります。

なお、ExcelのSUM関数は合計を計算するためのもので、この「SUM(サム)」も、英語のSummaryも、いずれもラテン語のsumma(要約)に由来しています。

サマリーの他に、レジュメやアジェンダなど似た言葉もあるため、それぞれ違いを理解し、適切に使い分けることが大切です。

また、サマリーはビジネス以外でのシーンでも使用されます。では、具体的にどのようなシーンで活用されるのでしょうか。

1.1.ビジネスでの意味

前述の通り、サマリーは会議などでの「まとめ」「要約」を意味します。ビジネスシーンでは書類で使用したりデータ分析の際に使用したりと、用途が分けられています。

以下では、ビジネスシーンにおけるサマリーの例文を紹介します。

- 「先月の売り上げのサマリーを添付いたします」

- 「先日の会議のサマリーを参加者に周知してください」

- 「本日の会議のサマリーは報告書と合わせて後日配布いたします」

- 「分析データのサマリーを元にグラフを作成してください」

1.2.株式・投資での意味

サマリーは株式や投資の場面にも使用されています。意味合いはビジネスと同様に「要約」「概要」であり、株や投資における市場の動向をまとめたものです。

また、株式や投資でのサマリーには、使用シーンによって「マーケットサマリー」や「ポジションサマリー」などがあります。

マーケットサマリーとは、国内外のマーケット情報(主要指標、為替、マーケットニュース、株価の各種ランキングなど)をコンパクトに要約したものです。

ポジションサマリーとは、各通貨の取引額や件数など、保有するポジション(建玉)について一覧で確認できることを指します。

1.3.医療・介護での意味

医療・介護におけるサマリーとは、患者の診療内容の記録をまとめたものです。患者の氏名や病歴の他、入院時における情報や看護内容なども含まれ、内容に合わせて「看護サマリー」や「退院サマリー」などがあります。

看護サマリーとは患者の病歴や治療・看護等の情報をまとめたものであり、退院サマリーとは患者の病歴や入院時の診察内容、検査内容、入院中の医療内容などをまとめたものです。

この他にも、介護の現場では「介護サマリー」と呼ばれる看護サマリーに似た書類もあります。内容は似通っていますが、介護サマリーはケアマネージャーによって患者がどういった介護を必要としているかを専用書類にまとめたものです。

【関連記事】「知らないと恥ずかしい?よく使われるカタカナのビジネス用語を紹介」

【関連記事】「必ず押さえたい営業用語50選!プロ営業パーソンになるための基本知識」

【関連記事】「職務経歴書の添削を転職エージェントで受けるべき理由とは?準備や注意点も紹介」

キャリアアップを考えている方は、無料で相談できる転職エージェント「マイナビ転職エージェント」がおすすめです。

2.サマリーと似た言葉との使い分け

サマリーにはレジュメやアジェンダなど、似た言葉がいくつもあるため、他の言葉と混同せずに使うことが大切です。

2.1.レジュメ

レジュメも「要約」の意味を持つ言葉ですが、使う目的がサマリーとは大きく異なります。

例えば、会議のレジュメは、これからおこなわれる会議でどのような内容が議論されるかをまとめたもので、会議が始まる前に参加者に配布します。会議での論点を整理し、参加者が建設的な議論ができるようにすることが目的です。

一方で、会議のサマリーは、会議が終わった後に、どのような議論がされたかをまとめたものであり、会議後に参加者と関係者に配布します。

会議の議事録をすべて読むのは時間がかかるので、議事録を要約して短時間で理解できるようにしたものが会議サマリーです。

【関連記事】「【レジュメとは】場面ごとに異なる使われ方、アジェンダなどとの違いを解説」

2.2.アジェンダ

アジェンダは「議題」「式次第」「行動指針」などの意味があり、会議の場では、レジュメと同様に会議が始まる前に配布するものです。内容については詳しく触れずに、開始時間や予定されている議題、終了時間などを記載します。

また、会議で決定された内容の効力などについて触れることもあります。

アジェンダは会議がどのような進行で進み、どのような効力を持つのかという外形的な概要を示したものです。

重要な会議では、開始前に参加者にアジェンダとレジュメを配布し、終了後に議事録を作成して、サマリーつきの報告書を参加者と関係者に配布します。

【関連記事】「【アジェンダとは】意味やレジュメとの違い、作成するポイントを簡単に解説」

2.3.アブストラクト

アブストラクトも「要約」の意味ですが、使われるのは学術論文の領域です。論文の冒頭には、全体を要約した短い文章=「要旨」をつけるのが一般的ですが、学術分野以外ではあまり使われません。

アブストラクトは、読むだけで論文全体の概要を把握できるように書く必要があるため、簡潔ながらも、内容の全体像が明確に伝わる書き方が求められます。

【関連記事】「転職サイトの適性診断~活用方法とメリット・デメリット~」

【関連記事】「転職におすすめの業界&未経験OKの職種9選|転職成功のコツも解説」

\書類添削・面接対策も/

マイナビ転職エージェントに無料登録して

転職サポートを受ける

3.ビジネスにおけるサマリーの書き方のポイント

サマリーを作成する目的は、報告内容を要約し、短時間で全体の概要を理解できるようにすることです。報告書の1ページ目に添付するのが一般的ですが、書き方にはいくつかのポイントがあります。

3.1.「1ページ」内に内容をまとめる

サマリーは報告書やレポートの先頭に添付をすることが多いため、1ページ内に納めるのが原則です。

細かい情報はできるだけ省き、筆者の意見や考察を交えずに、客観的な資料として活用できるようにします。筆者の意見を述べる必要がある場合は、サマリーとは別に意見書などを作成・添付します。ある首相は官僚からの報告について、「必ずA41ページ内にまとめるように」と言われたとされていますが、その首相はつまり報告をサマリーとすることを求めていたことになります。

3.2.グラフを意識的に使う

数値データは言葉で説明するより、グラフで示した方が多くの情報を伝えられるため、報告書などでは表や文章ではなくグラフで表現するのが一般的です。

グラフも可能な限り、省略や抽象化をおこない、詳細データよりも概要や傾向がわかるものにします。

3.3.箇条書きを基本にする

サマリーの目的は「短時間で概要が理解できること」なので、通常の文章よりも箇条書きの方が適しています。

ただし、箇条書きを羅列する形式では理解しづらくなるため、並べる順序、箇条書きのグループ分けなどに気を配りましょう。

3.4.過去のフォーマットを参考にする

サマリーがあることで、読む人は理解に必要な時間を短縮できます。企業で形式化されたサマリーがあれば、たとえ合理的な型式でなくても、読む人はその形式に慣れているため、効率よく内容を把握できます。

「この形式の方が優れている」と自分の意見を押し付けるのではなく、過去のサマリー例を参考にしてまとめることが重要です。改善したい場合は、過去の形式を基本にし、部分的な改善にとどめましょう。

【関連記事】「クロス集計とは?方法と具体例、メリット・デメリットを解説」

【関連記事】「新卒1年目の転職は可能?相談先や転職を成功させる4つのコツを解説」

4.サマリー作成には自動要約ツールの活用がおすすめ

サマリーを作成する際、自動要約ツールの活用が効果的です。自動要約ツールは、使われている単語や単語の組み合わせから文ごとの類似度を算出し、多くの文と関連性の高い文を抽出することで、長い文章を数行の箇条書きにまとめます。

無料で利用できるものも多く、サマリー作成時の参考として活用できます。

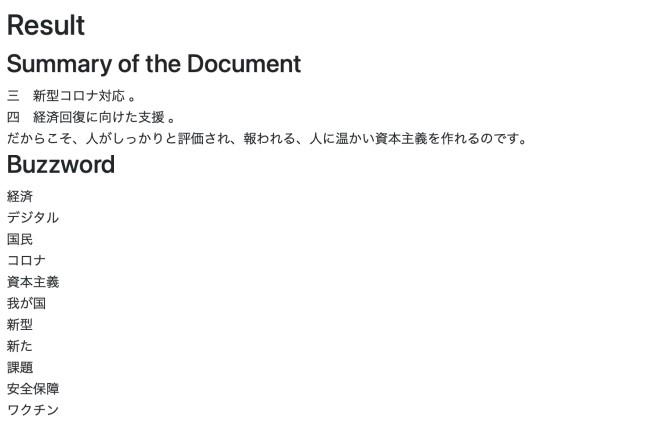

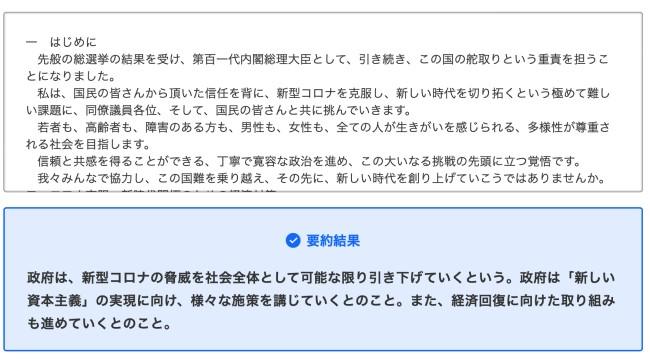

ここでは、主要な日本語対応の自動要約ツールで、第207回国会での岸田文雄内閣総理大臣の所信表明演説を自動要約した結果を紹介します。

4.1.User Local自動要約ツール

【画像出典】User Local「自動要約ツール」

「User Local自動要約ツール」は、3行から10行のサマリーにまとめてくれるだけでなく、重要な文にマーカーをつけた表示や、重要な単語の一覧も表示も可能です。

SNS投稿時の、ハッシュタグを選択する際にも役立ちます。

4.2.IMAKITA Document Squeezer

【画像出典】「IMAKITA Document Squeezer」

「IMAKITA Document Squeezer」は、何行にまとめるか、また1行の分の数をどうするかなど、細かい設定が可能な自動要約ツールです。

また、Buzzwordとしてハッシュタグの候補も表示してくれます。

4.3.ELYZA DIGEST

【画像出典】「ELYZA DIGEST」

「ELYZA DIGEST」は、AIが要約をしてくれるサービスで、自然な文章の要約を作ってくれます。サンプルテキストやフリートライアルで試す限りでは、非常に精度が高いツールです。

サマリー作成時の参考にするだけでなく、大量の報告書などの要約を自動生成したい場合などにも活用できます。

【関連記事】「転職におすすめの業界&未経験OKの職種9選|転職成功のコツも解説」

【関連記事】「マイナビ転職エージェントだからできる面接対策」

スキルアップを目指すなら

まずはプロにご相談ください

マイナビ転職エージェントについて詳しく知る >

5.まとめ

サマリーとは「まとめ」「要約」のことであり、ビジネスでは会議の内容や報告書の要点を簡潔に整理して伝えるために用いられます。その他にレジュメやアジェンダなど似た言葉があるため、違いを理解し、適切に使い分けることが大切です。

また、自動で要約を作ってくれるサービスを活用することで、サマリー作成だけでなく、大量の報告書の要約を効率的に生成することも可能です。これらのツールや手法をうまく取り入れ、業務の効率化を図りましょう。

\転職するか迷っていてもOK/

マイナビ転職エージェントに無料登録して

転職サポートを受ける