ニュースでよく耳にする「消費者物価指数」。経済の体温計のひとつともいわれていますが、この「消費者物価指数」が今年8月に5年ぶりの見直しが行われました。何がどう変わったのでしょう?この記事では、そもそも消費者物価指数とは何かなど基本的なところから、見直しのポイントを含めた最新情報を紹介します。

【関連記事】「【リモートワーク対応版】通勤定期券は買った方がお得?調べてみました!」

1.そもそも消費者物価指数とは?

私たち消費者が日々購入するモノやサービスなどの物価は高くなったり、安くなったりと常に流動的です。こうしたモノやサービスなどの物価(消費者物価)の変動を測定するための指標が「消費者物価指数」で、毎月総務省から発表されています。

物価の変動を示す消費者物価指数は、景気動向を映し出すために「経済の体温計」とも呼ばれていて、その結果は各種経済施策や年金の改定などに利用されています。

消費者物価指数では、すべての対象商品によって算出される「総合指数」に加えて、消費者物価の基調をみるために「生鮮食品を除く総合指数」や「生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数」が用いられることがあります。

生鮮食品(魚介・野菜・果物)は天候要因で値動きが激しいこと、エネルギー(ガソリン、電気代等)は海外要因で変動する原油価格の影響を直接受けることから、これらの一時的な要因や外部要因を除く指数が特に重要な指数として注目されます。

・どのように計算する?

消費者物価指数では、どのように物価の変動が測定されているのかというと、まず基準となる時点(基準時)を決めます。この基準時に、世帯で実際に購入した商品(モノやサ-ビス)全部を買物かごに入れたと考え、その費用を計算します。

次に比べる時点(比較時)において、基準時と同じ商品を同じ量だけ買った場合の費用を計算し、両者を比べて比率の形で示します。

このように消費者物価指数を計算するためには、どのような品物を買物かごに入れるかを決めなければなりませんが、無数にある商品を全部カバ-することは現実的ではありません。

そこで家計の中でとりわけ重要な品物を代表として選びます。この選ばれた品物が「指数品目」と呼ばれます。指数品目は、全国の家計の実態を調べる「家計調査」の結果から家計支出上で重要度の高いものが選ばれます。

指数は、指数品目として採用された品物の値動きをまとめることで作成します、その際、それぞれの品物の生活費に対する影響度を考慮する必要があります。

こうした個々の品物の支出額が家計支出額に占める割合が「ウェイト」と呼ばれます。個々の品物のウェイトは、指数品目と同じように家計調査の結果にしたがって決められます。

【関連記事】「コンビニATM手数料が値上げ傾向!利用頻度が高い人は確認を」

2.どこが変わったのか?見直しのポイントは?

新たな商品の出現や嗜好の変化などに伴って人々の消費構造は移り変わっていくため、定期的に見直しを行う必要があります。

そのため、5年に1回のスパンで消費者物価指数の「基準改定」が行われます。「基準改定」では、上述の「基準時」と「ウェイト」の改定、「指数品目」の見直しなどが行われます。2021年8月に、2020年を基準として見直しが行われました。

では、今回の見直しで調査対象はどのように変わったのでしょうか。指数品目に関しては、家計消費支出における重要度が高くなった30品目が追加され、重要度が低くなった28品目が廃止されました。

あわせて、品目の統合も行われ、この結果令和2年基準指数に用いる品目数は全部で582品目となりました。追加品目や廃止品目は次のようになっています。

【追加品目(30品目)】

シリアル、屋根修理費、ソファ、子供用ズボン(春夏物・秋冬物)、軽度失禁用品、ドライブレコーダー、タブレット端末、クレンジングなど

【廃止品目(28品目)】

もち米、整理箪笥、男児用ズボン、出産入院料、固定電話機、幼稚園保育料、携帯型オーディオプレーヤーなど

【統合品目(10品目→5品目)】

牛乳(配達)/牛乳(店頭売り)→牛乳など

スマートフォンの普及を背景に、「固定電話機」や「ビデオカメラ」などが廃止され「タブレット端末」などが新たに加えられたほか、健康志向の上昇によって人気が出ている「サラダチキン」などが追加されています。

また、共働き世帯が増加し、調理時間をなるべく短くしたいというニーズが増していることを受けて、「味付け肉」や「カット野菜」、「パックご飯」などが新たに取り込まれました。

【関連記事】「消費税増税の軽減税率、外食(10%)になる場合とテイクアウト(8%)になる場合を一挙解説!」

3.今回の改定による影響は?

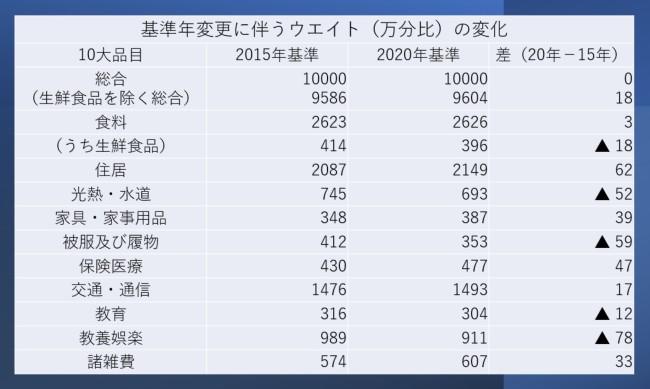

今回の改定は消費者物価指数のウェイトにどのような影響を与えているのでしょうか。下の図表は、2015年基準と2020年基準に関して、10大品目それぞれが1万円に対してどの程度の割合になっているかを示したものです。

(【典拠】総務省統計局「消費者物価指数」)

2020年基準のウェイトは、新型コロナウイルス感染症の影響による消費構造の変化が反映されています。コロナ禍での外出自粛によって、旅行費や入場・観覧日などのウェイトが低下している一方、巣ごもり需要や感染予防への意識の高まりで、ルームエアコン、ティッシュペーパーなどの「家具・家事用品」、マスクに代表される「保健医療」のウェイトが上昇しています。

また「食料」については、外食は急激に落ち込みましたが、内食の需要が増えたことで、結果としてウェイトがほぼ横ばいとなりました。

4.まとめ

今回の改定によって、「消費者物価指数」はますます私たちのライフスタイルの変化に即したものとなりました。景気の良し悪しを把握するうえでとても参考になるので、ぜひ日頃から気にかけるようにしてみましょう。