今年(2018年)、私は62歳になりました。企業家としてはキャリアの仕上げの時期にさしかかり、現在の大黒屋グループのビジネスを通して、自らの集大成を世に示したいという思いを強く持っています。そして「ジャパン・アズ・ナンバーワン」ともてはやされた時代を「謳歌した世代」として、私のグローバルビジネスの経験を次の世代に伝えていかなければという、強い使命感を抱いています。

日本という国としての人口や経済力がどんどん先細っていく中で、企業としても個人としてもグローバル化は不可避の課題です。グローバルで真っ向勝負する「本物の力」を身に着け、グローバルビジネスに踏み込みたいと思う若者たちも少なくないでしょう。

さっそく、私が若いころにゴールドマン・サックスやファー・イースト・コンソーシアムで経験してきた一端をご紹介させていただきます。「いらないもの」は捨て去り、有用だと感じたものがあれば自分の血肉とすることで、世界で真っ向勝負できる日本人になる第一歩を踏んでいただければと思っています。

(※仕事辞めたい、会社がつらい...悩んでいる方は『仕事どうする!? 診断』の診断結果もご参考にしてください)

■「駐在ローテーション」はいらない

海外で仕事をするというと、日本では、海外拠点のある比較的大きな企業に就職して、駐在員として赴くことが、いまだ想像しやすい方法です。しかし一般的な日本企業の場合、「終身雇用」「年功序列」という慣習が根強く残っています。それゆえ、若い世代を責任ある仕事に抜擢することを躊躇したり、リスク回避の観点から経験が浅い若手を難しい仕事にアサインするのを避けようとします。若手への権限移譲は、日本企業がもっとも苦手としていることのひとつなのではないでしょうか。大黒屋では、こうした海外にチャレンジしたいという若い人材を育てるために、買収した英国の子会社(ロンドン)や中国での合弁会社でインターン段階でそうした経験を積めるシステムを検討しています。

グローバルで活躍できる人材になるには、若いうちからさまざまな修羅場を経験していくことは必須です。それゆえ私は、修羅場としての仕事は、タフであればあるほど、不確実であればあるほどいいと思っています。何とか成果を出そうと、必死になって考えて、トライ&エラーを繰り返すことが糧となるのです。企業側にも若手社員側でもよくありがちなのは、若いうちはルーティン業務で地道に経験を積み、中堅・ベテランになってから海外に出ようという発想です。もちろんルーティン業務をしっかり対応することも重要ですが、私はむしろ若いうちから積極的に海外に出て、自ら考えて、人的ネットワークを構築して、悪戦苦闘してもがきながらビジネスの流れを作りだしていくという仕事をやるのがいいと考えています。これこそまさに修羅場ではありますが、こうした修羅場での経験こそが最高の下積みになると思いますし、海外でビジネスを生み出す仕事の魅力に取りつかれたら、もう後戻りはできなくなります。

ただ、一般的な大手の日本企業の海外拠点には、「駐在」と呼ばれる赴任者を3~5年ほどでローテーションする慣習が根強く残っています。「頻繁に人事異動を繰り返しても、日本人ならではのチームワークで、企業として経験の蓄積・継承ができる」という意見もあるかもしれませんが、グローバル人材の育成の観点から言えばマイナスです。特定の個人にターゲットを絞り圧倒的な経験値を積ませ、プロフェッショナルなスキルを育てていくことが、華僑系をはじめとしたグローバル企業の主流なのです。

また、個人の能力開発に加え、海外の企業や人々と密な関係を築くのであれば、数年間の短い期間では到底できません。たとえば大黒屋グループが中国に進出できた背景には、中国や華僑の人々の信頼関係があってからこそですが、そうした関係は10年、20年かけて築いたものです。国内外を問わず国のトップリーダーでも任期切れが近づくとレームダックと言われるようになりますが、これは海外赴任者にも言えます。どうせ近いうち日本に戻ってしまうと思われたら、海外のキーパーソンもどこまで本気で付き合ってくれるかわかりません。また、ローテーションどおり「関係の引き継ぎ」など至難の業ですし、一度や二度失敗したとしても、すぐに首をすげ替えるような人事体制では海外で通用する人材は育ちません。もちろん海外に赴いた側も、失敗したならその失敗を活かして、次は絶対に成功させる覚悟をもつ。10年、20年は無理かもしれませんが、企業側の「人材育成に対する長期的なビジョン」はグローバルで戦える人材育成に不可欠だと思います。

「一人で転職活動をするのは不安...」という方は、無料で相談できる転職エージェント『マイナビ転職エージェント』にご相談ください。

■「郷に入れば郷に従え」はいらない

日本人はあまり議論や対立を好まず、相手の言い分や立場を尊重する傾向があります。こうした日本人特有の気質も、グローバルな取引や交渉ではマイナスです。

以前、大黒屋グループと提携する中国のCITICグループ(中国最大の金融グループ企業。)の役員がこんな指摘をしてくれました。

「日本企業は海外の企業を買収したとしても、そのあとの統合が上手ではない」

その彼によれば、海外の企業を買収したあとは、複数人のチームを本社から買収企業に送り込んで、買収先企業のカルチャー(企業文化、企業風土)を根底から変えるようなインパクトを与えなければ、海外企業の買収・統合はできない、ということでした。「郷に入れば郷に従え」では、グローバルビジネスは戦えません。相手のやり方や考え方が間違っていれば、はっきりと「ノー」を言う。それでも相手が抵抗してきたら、真っ向勝負で受けて立つ覚悟も必要です。

売られたケンカは買う――それも華僑からの教えのひとつです。世界に飛び出していく華僑は国家の後ろ盾に期待せず、現地で自分の身ひとつで勝負をしているので「なめられたらおしまい」だと考えています。だからこそ、ビジネスの相手に対してきちっと自分の意見を主張するし、相手が理不尽な要求を突きつけてきたら徹底抗戦をします。

そうして覚悟があって初めて、グローバルビジネスの土俵に立てるのだと思います。「売られてたケンカは買う」「なめられたらおしまい」――自ら勝ち取ったポジションに誇りを持つからこそ、そうした覚悟が生まれるのではないでしょうか。

■「資金調達=銀行借り入れという常識」はいらない

華僑からは「自分で自分の運命を握れない投資はしない」と繰り返し教えられてきました。

たとえば証券投資です。証券投資では、投資した自分の元手が増えるか減るかは、株式や債券を買った企業の業績次第、すなわち「他人任せ」です。華僑たちにとって、そうした投資はきわめてリスキーであると認識されていました。

彼らは必ず企業や事業に対して直接投資をし、投資先企業の経営にハンズオンで関わります。この投資哲学は、直接投資の究極のかたちであり、グローバルで成功するためのひとつの法則だと思います。自分の元手や出資者に対するリターンをいかに極大化するかが、グローバルスタンダードな経営の在り方でもあります。

そうした企業経営を行うための軸がファイナンスです。しかしこれまでの日本においてはメインバンク制という銀行依存の経営を長年続けてきた弊害で、いまでも資金調達と言えば「銀行から借りる」という発想しか出てこないことがあります。その傾向は、とくに中小企業において顕著です。企業の資金調達には、直接調達も含め、本来であればさまざまな観点から見るべきなのに、つい銀行の観点、銀行の理屈で判断してしまう。

しかし、グローバルでビジネスするのであれば、資本市場、M&A市場、銀行借入などを総合的に判断する必要があります。資金を集めるため、金融機関がダメだったら、ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家にもあたってみる。そうした「Aという選択肢がダメなら、Bという選択肢にいく」という臨機応変な動きが、海外での事業展開には求められるのです。「資金調達のために銀行からお金を借りよう」という、通り一辺な話ではないのです。いざ可能性を感じる事業に出会ったら、外部環境や前提条件を徹底的に分析したうえで、チャレンジするか否か決める。そうしたファイナンスの原理原則に基づく判断のプロセスそが重要なのです。

グローバルなビジネスでは、ファイナンスを知らないと「カモ」にされます。大黒屋グループが英SFLグループの買収をしたときも、当初相手から提示された金額は約6000万ポンド(約90億円)と、予想をはるかに上回る金額でした。その後に粘り強く価格交渉を続けて、最終的にはこちらの希望どおりの約50億円で決着させることができました。もし私にファイナンスの知識がなければ、相手の言い値で買わされ40億円高掴みされていたわけです。

私自身、いくつかの武器を持っていると自負していますが、そのなかでもファイナンスにはとくに自信があります。それは私のキャリアを通してずっと勉強と実践を繰り返したからにほかなりません。勉強に終わりはないし、近道もありません。地道で泥臭い勉強を続け、その勉強を活かせる場所に常に自分自身をポジショニングすることが、グローバルで戦ううえで大切なことです。

■「性善説」はいらない

中国経済の先行きについては、「いずれ減速する」「いつかはバブルが弾ける」など、ネガティブなことがよく言われています。先日、ある日本の大手企業の方は「中国ビジネスはリスクが大きい。早めに手を引いたほうが賢明だと思う」とおっしゃっていました。

たしかに正論のように聞こえなくもありませんが、私の考えは違います。そもそも、リスク回避を優先した発想では、グローバルビジネスは戦えません。なぜなら、どこの国に行こうが、常にリスクは存在しますし、大事なことは、そのリスクをどう管理するかです。

リスクマネジメントと言うとき、多くの日本人は「リスクのない、安全確実なところに行く」という認識になりがちです。その背景には、きわめて日本的な減点主義での評価制度があるのではないでしょうか。減点されて自分の評価を落としたくないから、安全そうなところをついつい選んでしまう......。

グローバルビジネスにリスクの存在は大前提です。華僑から教わったリスクマネジメントのひとつが、「他人は基本的に信用してはいけない」ということです。相手がどんな立場にあろうとも、どれだけうまい話を持ちかけてきても、まずは一歩引いて疑ってみる。ようするに「性悪説」です。

日本人はどちらかと言えば「性善説」を好むので、「他人を信用するな」という華僑の教えには抵抗感があるかもしれません。

グローバルなM&Aでは、買収をしたあとに相手の不正会計が発覚することも珍しくありません。そんな事態は日常茶飯事ですので、買収前には綿密な調査をしますが、それでも二重帳簿、三重帳簿が見つかることがあるのです。

それゆえ、華僑たちの「人を信用しない」リスク管理は、投資先の会社の資金管理方法にもっとも象徴されています。

私は、香港の事業投資会社時代、200社以上の関連会社の経営を見ていました。社長に就任するにあたり、オーナーの華僑から言われたことが、「小切手を切るのはお前の仕事だ」ということです。つまり、小切手を切って各関連会社に送金する業務は、私しか行うことができなかったのです。

その理由は、小切手を切る権限を複数の人間に分散してしまうと、必ず不正や横領する人間が出てくるから、だけではありません。私が一括して送金業務を行うことで、各関連会社でのお金の流れ、すなわち事業が順調かどうかを把握することができる上、資金の使途に不明瞭な点がないか見張ることができるという利点があるのです。

現在の大黒屋グループでも、出入金の管理は、国内のみならず、イギリスの傘下企業・SFLグループでも行っています。現地の社員は、これまでそんな細かい管理をされてこなかったので、「そこまでやる必要あるのか?」「小川は細かすぎろ」とみな驚いています。

前出・英SFLグループの買収のときに、買収前の調査(デューデリジェンス)のために英国でアドバイザーを雇いました。国ごとに異なる法律や商習慣に関するアドバイスは有用ですが、けっして言いなりになってはいけません。それでなくても、海外のアドバイザーは自分の能力や知識を誇示して、「いかに自分が優秀で、価値ある仕事をしているか」をアピールしてきます。彼らの御託をいちいち聞くのは時間の無駄以外の何物でもないのですが、日本人はつい全てを真面目に受け取ってしまい、彼らの言うとおり動いてしまいます。グローバルビジネスでは、たとえ自分のアドバイザーといえども完全に信じ切るのではなく、自分なりの尺度を磨き、それに基づいて判断するということが大切です。

***

今の日本では、「大企業か、ベンチャーか」「会社に入るか、自ら起業するか」という二項対立のキャリアデザインが、世間で一般的であるようです。

しかし、現在の自分にとってベストなポジションを自ら選び取り、その時どきに必要な経験値を確実に積み、できるかぎり早いスピードで成長できる人材になるためには、二項対立で躊躇するよりも、「まずはやってみたらいいのでないか」と思うのです。とくに20代、30代のうちは、いくら失敗をしても、必ず次のチャンスがあります。

「いらないもの」を見極め、未来を見据え、先手を打ってスピード重視で動き続ける。動きながら変えていく。もしくは変えながら動いていく。あらゆることを同時進行で考えて進めていく仕事ができてこそ、国内ビジネスでは味わえない面白さや充実感、一生の友人との出会いなど、より多くのものを手にできるグローバルビジネスで生き残っていくことができると思っています。

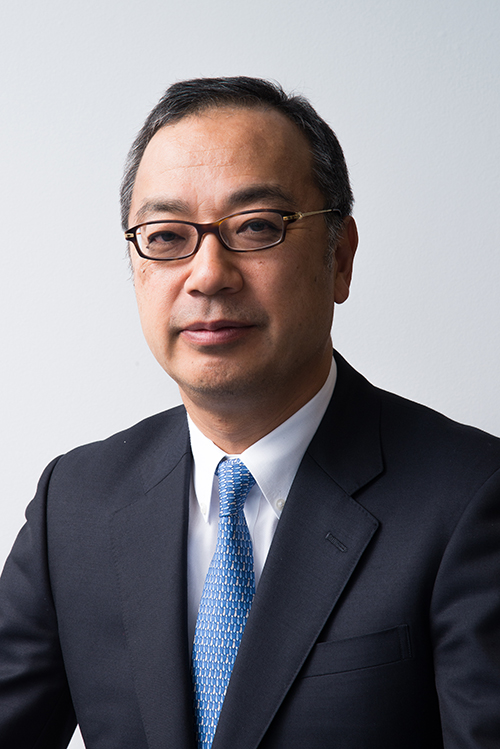

プロフィール

小川浩平

大黒屋ホールディングス代表取締役社長

1979年慶應義塾大学経済学部卒業後、総合商社トーメン(現:豊田通商)からゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーを経て、1994年から香港10大財閥の一角ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル・リミテッドの社長を務める。全世界で200社に及ぶ投資先企業及び事業の経営にハンズオンで関わる、日本人として唯一の経験を持つ。2005年頃から財閥を離れ、現在、中古ブランド品買取・販売大手の大黒屋を傘下に持つ大黒屋ホールディングスのグローバル展開を推進中。2018年9月『日本企業が世界で戦うために必要なこと 「ブランド品リユース市場の世界№1」を目指す大黒屋の戦略』(ダイヤモンド社)を上梓。